梅のアレコレ

さで始まる梅

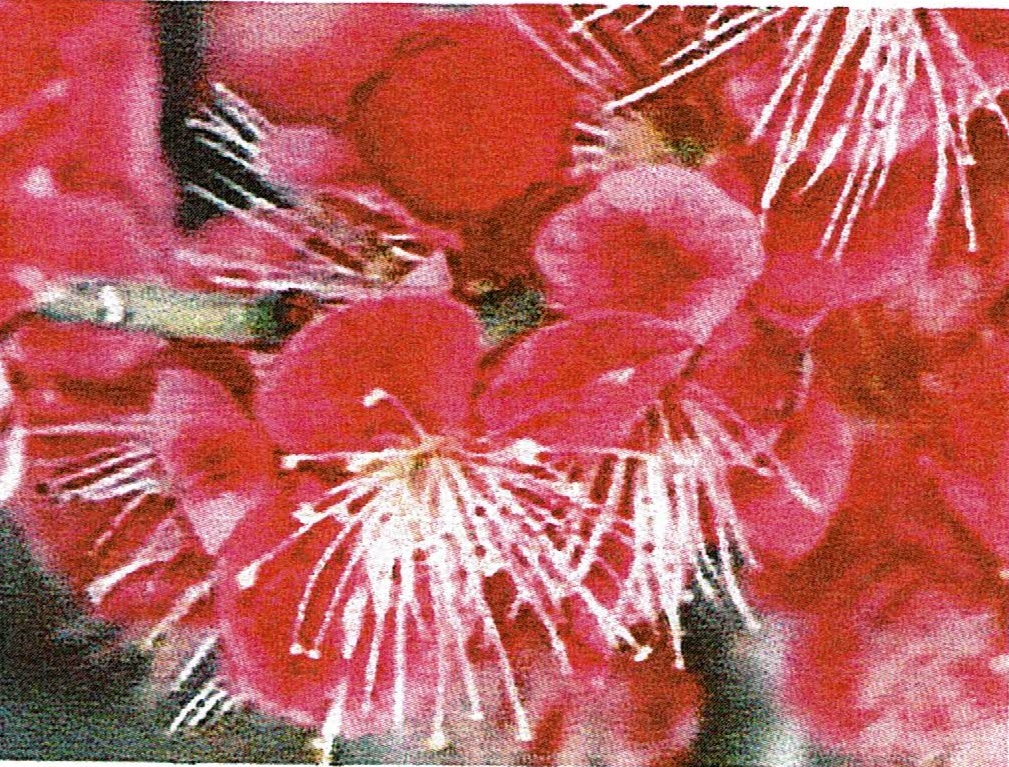

佐橋紅 さばしこう

花期 2月上旬〜3月中旬 紅梅性

本紅色一重の中輪種。

シべは焦菜色、花柄は長い、樹勢は強健。

佐橋(サッキョウ)と伝えられた木の枝を接いで繁殖した品種。

梅鉢形の正しい花が大変に良い。

かわいらしさが魅力。

しで始まる梅

鹿之谷紅梅 しかのたにこうばい

花期 2月下旬〜3月中旬 紅梅性

淡紅色の八重咲き。中輪。

摩耶紅とならんで観梅シーズンを締めくくる花。

ぴんと伸びた枝振りに特徴がある。

日月 じつげつ

花期 2月上旬〜3月上旬

咲き分け品種で一重咲きの中大輪。 野梅性

雄シべは正関し、花形が良い。

萼は紅茶色。強健で盆栽用に向く。

1本の木に紅花と白花が混じって咲く品種群を"咲き分け"とよんでいるが、

日月はすばりその特性を名前としている。

すなわち、日は紅花を、月は白花を指し、その両者が共存することを示した命名である。

すなわち、日は紅花を、月は白花を指し、その両者が共存することを示した命名である。

TOP 梅メニュー アイウエオ

東雲 しののめ

花期 1月中旬〜2月上旬 紅梅性

淡紅色一重咲きの中輪種。花の中心は紅(底紅)で花弁に赤筋が入り、

雄シべは美しく散開する。 樹勢は弱い方。

「鈴鹿の関」に似るが、さらに濃い色。

参照「東雲の品種名の由来」

小緑萼 しょうりょくがく

花期 1月中旬〜2月上旬 青軸性 中国産

上海からの導入で小さい青白色の八重の花が咲く。

梅は一重でも八重でち通常萼は5枚であるが、小緑萼では6枚7枚のものが見られる。

開花初期に外側の5枚の花弁が他に先立って開花することがある。

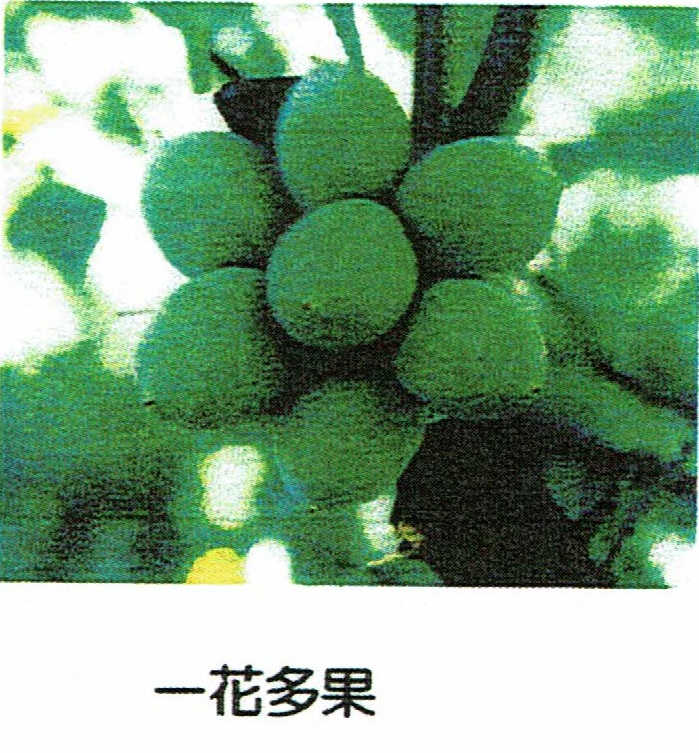

1つの花に2個以上の実がなることの多い品種でもある。

この様な種を「座論梅」という。

【座論梅】ざろんばい

【座論】ざろん

白加賀 しらかが

花期 2月下旬〜3月中旬 収穫期は6月中旬 実梅

花は一重、白色の大輪。実も大きい。

少し長く味あり、外見よく豊産。

樹勢が強く、江戸時代から親しまれる青梅の代表格。

実梅の代表種の一つで、北海道や東北以外の殆んど全国的に栽培され、

栽培面積の最も広い品種である。

特に関東地方に多く、江戸時代から「加賀白梅」と呼ばれ親しまれている。

立派な葯(やく 花粉の袋)はできるのに、その中に花粉は少なく自家不結実性である。

立派な葯(やく 花粉の袋)はできるのに、その中に花粉は少なく自家不結実性である。

しかし、完全花が多く、受粉さえ良ければ豊産。

果実は25g程度で、果皮の色は淡い緑色をしており、外見、品質ともに優れている。

"しろかが と呼んでいる文献も多い。

加賀=石川県?

白滝枝垂れ しらたきしだれ

花期 2月上旬〜3月中旬

白色の八重咲き。

TOP 梅メニュー アイウエオ

白玉 しらたま

花期 2月中旬〜3月上旬 青軸性

白色一重咲きの中輪種。

白玉の白は花の色からついている。

玉のほうはいろいろ解釈があり青軸性の梅の果実は日に当たっていても赤くならないから。

その果実のほうの意味から白玉の名は納得できる。

多摩川下流で栽培が多かったということから白多摩の酒落も考えられ

「蕾(つぼみ)がふっくら玉のよう」では他の品種の蕾とそう変らないから、この説の可能性は薄い。

すで始まる梅

筋入り鶯宿 すじいりおうしゅく

花期 1月中旬〜2月上旬 淡紅色一重咲きの中輪種。

"筋入り"とは

TOP 梅メニュー アイウエオ

筋入り茶萼 すじいりちゃがく

花期 2月中旬〜3月中旬 白色の一重咲き。

"筋入り"とは

TOP 梅メニュー アイウエオ

筋入り月影 すじいりつきかげ

花期 2月中旬〜3月中旬

青白色一重咲き種。

"筋入り"とは

TOP 梅メニュー アイウエオ

鈴鹿の関 すずかのせき

花期 1月中旬〜2月上旬 紅梅性

"関"の名が使われているものは "底紅"のものが多い。

花は一重咲さの小輪種で花弁は細長く、紅梅性の中でほ白に近い淡々紅色で裏の紅色が濃い底紅。

細い枝が乱れ出て、枝数も花数も多いが、樹勢は弱い。

"関"の名はどこから

TOP 梅メニュー アイウエオ

せで始まる梅

西王母 せいおうぼ

花期 2月上旬〜3月中旬 紅筆性

淡紅色の中輪で一重咲き。

裏弁は濃い口紅のぼかし。

シべは紅茶色。

西王母(せいおうぼ)

西洋梅 せいようばい

花期 3月上旬〜3月下旬 実梅

淡紅色の一重咲きで遅咲きの中輪種。樹勢は強い。

梅と杏の交雑種で、花は「豊後」によく似ているが、「豊後」より枝が開くので区別できる。

系統的には「豊後」より「杏」に近い。

そのため静岡で見つけられた品種であるが、

東北地方に適し、青森県を中心に栽培され、青森県南部地方では主要品種となっている。

実は大きく、ジヤムなどに向く。

清流枝垂れ せいりゅうしだれ

花期 2月上旬〜3月中旬

青白色、一重咲き。

枝垂れ梅は紅白、一重、八重あねせて日本では40品種ほどあるが、

大阪城公園梅林だけで13品種の枝重れが認められる。

中国では5品種しかない。

日本人は枝垂れ好き