����

�~�̕���

| ���~ | ||

| �Ԕ~ | ��~�n�i��~���E��g���E�g�M���E�����j | �ψَ� |

| ��~�n�i�g�~���E��~���E���~���j | ||

| �L��n�i�L�㐫�E�ǐ��j | ||

�~�͕ψِ��̋����A���ŁA���̑召�A�ԕق̌`�A���V�x�A�Y�V�ׂȂNJe��튯�����ʂȕω�������Ԃ��B

���̕i��́A�o�^�i�킾���ł��S�O�O��B

�n���i��Ȃǂ�������ƈ���ɂ́A�V�C�U�O�O��Ƃ������Ă���B

�~�́A���|�w�I�ɕ��ނ���ƁA���̍̎��ړI�Ƃ��č͔|����� �u���~ (�~�E��)�v�ƁA

�Ԃ̊Ϗ܂�ړI�Ƃ��� �u�Ԕ~�i�n�i�E���j�v�Ƃɕ�������B

���~�i�݂��߁j�́A�S���I�ɍ͔|����Ă���i��͏��Ȃ��A���̓y�n�̋C��ɓK�܂����n���i�킪�A�����Ă���B

�Ԕ~�� �u�R�n (�P�C)�X�� (�V���E)�v�ɕ��ނ���A���ꂼ��ɕψَ킪����B

��~�n�y��������z

��~����ω���������ɋ߂��~�B

��������n�������~�̎q���ƌ�����B

�}�ׂ͍��A�Ԃ��t����r�I�������B

�Ԃ�t�����Ԃ肾���A�ƂĂ��悢���肪����B

�y���f�̃|�C���g�z

���̌n���ɑ�����i��͎�}�̗z���ʂ������Z���F�����Ă���B����A�z��������Ȃ����ʂ͗ΐF�B

���i��ɂ���Ē��x�̍����召����

��~�n�̎�}�B�z��������ʂ͓��Ă������悤�ȐF�����ɂȂ�

��~���y������傤�z

����ɋ߂��~�B�}���ׂ��g�Q��̏��}�������B

�V���͗ΐF�ŁA���Ă�����ƐԂ݂��ł�B�t�͔�r�I�������т��Ȃ��B

�Ԃ͔��܂��͒W�g�������A���肪�����B�ʎ��͊ۂ��B

|  |

| ���~ | ��h |

|  |

| �~�� | ���g |

��g���y�Ȃɂ킵�傤�z

�}�ׂ͍��Ă悭��A�⏬�C���B�g�Q��̏��}�����Ȃ��B�t�͊ۗt�B

��r�I�Ӎ炫�B�Ԃ̍��肪�ǂ��B�����؉\�̂��̂������B

|  |

| �䏊�g | �����O |

�g�M���y�ׂɂӂł��傤�z

�Q�̐悪�g���A��(�Ƃ�)���Ă���B

|  |

| �g�M | ������ |

�����y�����������傤�z

�}��K�N�͏�ɗΐF�ŁA�Q���Δ��F�B�Ԃ͐��F

|  |

| ���� | ���̌j |

|  |

| ���e | �����q |

��~�n�y�Ђ������z

��~�n����ω��������́B�}�⊲�̓������g���B

�Ԃ͍g�F�A��F�̂��̂��قƂ�ǁB

���Ԃł��}�̐����g�����̂͂��̔�~�n�ɓ���B

�t�͏������A�̐����͖�~���ɋ߂��B

���~�͂Ɏg������̂������B

�y���f�̃|�C���g�z

�y���f�̃|�C���g�z

�}�̐����Ԃ��̂������ŁA�������m�F�ł���Δ��f�͊ȒP�B���̐F���m�F�ł��Ȃ��ꍇ�A��}���S�̓I�ɐ��̂��������|�C���g�B�g��~�h�Ƃ������O�����Ă��邪�A���Ԃ̕i����ꕔ����̂ŁA���ӂ��K�v�i�����Ԃł��}�̐����Ԃ���Δ�~�n�ɕ��ނ��邽�߁j�B

�~�̎}�f�ʁB�����Ԃ����̎}����~�n�i�ʐ^�F�T�c���g�j

�g�~���y���������傤�z

�ԐF�����邢�g�F�����Ă�����́B�ɏ��Ȃ����A���Ԃ̂��̂��܂܂��B

�V���͓��Ă����Ă���~���قǔZ���Ȃ炸�A�݂��c��B

|  |

| ��u | �鎭�̊� |

��~���y�Ђ����傤�z

�ԐF���Z���g�F�`��F�����Ă�����́B

�V���͓��Ă�����ƍ����F�ɂȂ�B�����͎������ア

|  |

| �������] | �����Q�o |

���~���y�Ƃ������傤�z

�ԐF�͍炫�n�߂͓��F�`�g�F�ŁA�炫�I���ɂ͔����ۂ��Ȃ�B

�Ԃ��������ŁA�ԕ����������̂��嗬�B

|  |

| ���d���~ | �v�w�~�}���� |

�L��n

�~�ƈ�(�A���Y)�Ƃ̎G��B

�t�͑傫���A�炿�̗ǂ����̂������B

�A���Y�ɋ߂��Ԃ͓��F�̂��̂������B

�y���f�̃|�C���g�z

�y���f�̃|�C���g�z

���ڂɌ��Ă��S�̂Ɏ}���Ԃ��ۂ��i���Ɏ�}�j�A�߂���������̂������B�܂��A�A���Y�̌����������Ă��邽�ߖ�~�n���~�n�ɔ�ׂ�ƊJ�Ԃ��x���i�킪�����B

�L��n�̎}�B��}�͑S�̂��Ԃ��F�����Ă��āA�����}�͐߂��S�c�S�c���Ă���

�L�㐫�y�Ԃ��傤�z

�A���Y�Ƃ̎G�퐫�̋����~�B

�}�͂�⑾���A�����͋����B

�V�����������Ă�����ƒ����F�ɂȂ�B

�t�͊ۗt�ő傫���A�\�ʂɖт�����B

�Ԃ͑�ւŒW�g�F�̂��̂������A�Ӎ炫�B

�Ԃ̍���͒Ⴂ�B

|  |

| ������ | �k�M�� |

�ǐ��y�����傤�z

�L�㐫�����}���ׂ��A�t���������B

�V�����ׂ����Ă�����ƊD���F�ɂȂ�B

�t�͏������\�ʂɖт��Ȃ��B

�Ԃ͒x�炫�̂��̂������A����͒Ⴂ�B

|  |

| �]�쏊�� | ��̌� |

�ψَ�

�@�ѐ��i�j�V�L�V���E�j

��}�ɉ��F���Ď�^�̔���������A���ɂ́A�}�S�̂����F���Ȃ���̂�����B

|  |  |

| ���� | �鎭�̊� | �ˏo�̑� |

�A�ؓ���

��}�ɏc��������̂ŁA�̐F�͎�ނɂ���ĈقȂ�A���F�E���F�E���F�E���F�i������j�Ȃǂ�����A�Z���͓��ˏ�����C���ɂ���ĈقȂ�B

��}�ɏc��������̂ŁA�̐F�͎�ނɂ���ĈقȂ�A���F�E���F�E���F�E���F�i������j�Ȃǂ�����A�Z���͓��ˏ�����C���ɂ���ĈقȂ�B

�ʐ^�́A�ؓ��茎�e

�@

���̐悪�؏�ɂȂ��Ă���̂��킩��B

���̑��� �t�����A�ؓ��蒃�ӂȂǂ�����

���̑��� �t�����A�ؓ��蒃�ӂȂǂ�����

���

�B�}����

�}���}�������̂ŁA���ɒ����}�����u���}����v��A����������Ȃ��u�}����v������A�ؓ���̂��̂�����B

�@�@

�C�炫����

��ʂɌ����炫�Ƃ������A����ɍg�Ɣ��̐F�X�̃^�C�v�̉ԕق����荬�����č炭���Ƃ������܂��B

�~�̍炫�����́A���Ƃ��Ƃ͍g�~�̖ɔ��~���炫�܂��B

�Ԃ��F�̓A���g�V�A���Ƃ����F�f�������܂����A�Ԃ��Ȃ邽�߂̍y�f�����܂������Ȃ��ƁA�Ԃ��F�ɂȂꂸ�ɔ����Ԃ̂܂܂̂��̂�����u�炫�����v�Ă��܂��̂ł��B

�@�@

�D�ԕς��

�E���(�`���Z��)�~:�ԕق��މ����ăV�ׂ������ڗ��B

�E�{���~:�N���[���F�ׂ̍��ĒZ�������ȉԕقɁA���F�̒����V�ׂ������ڗ��B

�E�g�璹:�Y���ׂ��ى����� �������ǂ��݂��A�����璹�ɂȂ��炦�Ė��t�����Ă���B

�E����:�~�̉ԕق�5�������ʂ����A�u�����v�ɂ͒��ӂ��Ċώ@����ƂU���ȏ�̂��̂�����̒��Ɍ��邱�Ƃ��ł���B

���̉ԕق�Ɍ����Ă��̂��u����v�̖����̗R���ł���B

�@�@

�E�i���

�u���p�v�u���_�v�̂悤�ɉԂɍi�肪������̂�A�u���сv �A�u�v���̂܂܁v �̂悤�ɐF�Ⴂ�ɍ炫��������̂�����B

�@�@

�F�ɑ��

��ւ̂��̂Ƃ��Ĕ��d�炫���u������v ���ǂ��m���Ă���B

�@�@

�G���i�E�M�i

�E����i�����Ă�j:�}�����N�j���N�j���ɋȂ����ĉ_�������Ă��āA��������ᎂ��o��B

�E�����q:�ߊԂ��������Ή������}�́A���Ȃ��Đ^�������ɂ͐L�тȂ��B���̉�}�q�̃^�e�K�~�ɂ��Ƃ��Ė��t�����Ă���B

�E�v�w�~�}��:2�̎�������ŕt���B

�E������:7�̉Ԃ�2�ȏ�̎����t�����Ƃ������B

�@�@

�A�i���ׁj�̌`�̈Ⴂ

�U�J�i�����j

���Z���藐��ăV�ׂ��U����Ă������ (��~)

���J�i���������j

�Ԃ̐c�i�Ԃ̒��S�B�����ׂƂ߂��ׁB�Ԏ�(������)�j�𒆐S�ɋK���������L�����Ă������ (����)

���J�i�H�j

�V�ׂ���⤏�ɏ�ɐL�тĂ������ (�����R)�A(���d�C��)

�����A

�V�ׂ̐�[���Ԃ̐c��������ނ悤�ɂȂ�������

����

�Y���ׂ̐�[���ԕُ�ɂȂ������� (�g�璹) ���قɂ��ďڂ�����������

���d�炫�͂��ꂪ���B��������

�Ԃ̕���

�Ԃ̂���ƕ����̖��O

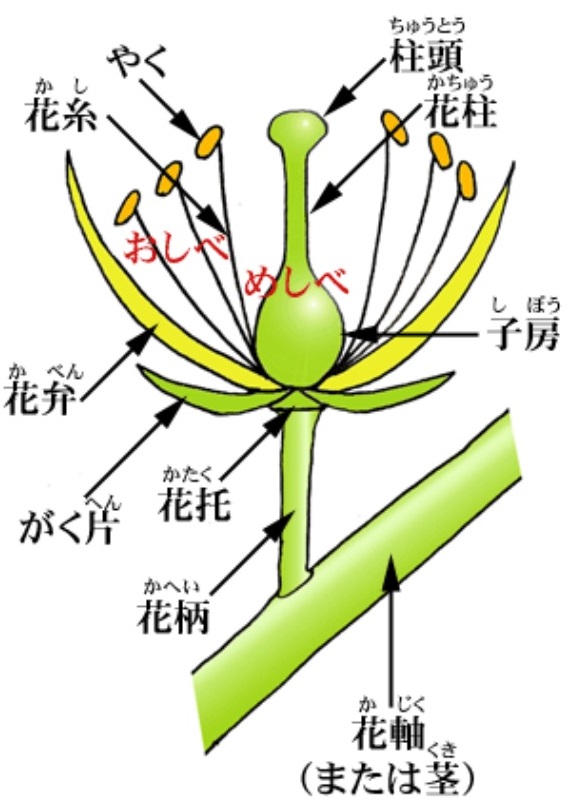

��q�A���i�����ԁj�̉Ԃ̂���i�͎��}�j

�X�C�Z���Ȃǂł͉Ԋ��̓����ɂ�������Ԋ��i�ӂ�������j�Ƃ����Ԋ��ɂ悭�������̂�����܂��i�㍶�̎ʐ^���j�B

�����ׂ�

�߂��ׂ͉ԕ�����

����n�}