梅のアレコレ

アで始まる梅

曙枝垂 あけぼのしだれ

旭 鶴 あさひつる

旭牡丹 あさひぼたん

梓 弓 あずさゆみ

東 錦 あずまにしき

曙枝垂 あけぼのしだれ(地図)

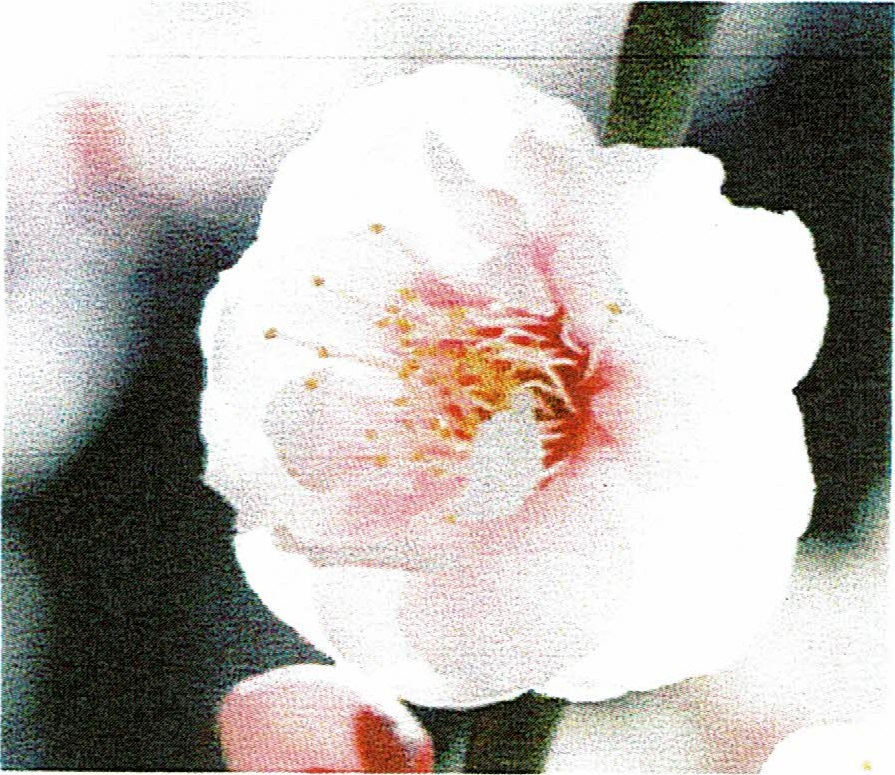

花期 1月中旬〜2月上旬

ほんのりピンクに染まった一重で、野梅性としては大輪の方。

枝垂性。花つきも大変よい品種。

シベ短く、花底は焦茶色と黄色。ガクは紅茶色。筋入りがある。

TOP 梅メニュー アイウエオ

旭 鶴 あさひつる(地図) 野梅性

花期 2月中旬〜2月下旬

淡紅色。抱え咲き。一重咲きで大輪。紅梅性に近い。

梅の品種名には盛んに月が使われており、それらほすべて白色である。

太陽はあまり使われず、この旭鶴のほか"曙""日月"などで、すべて赤である。

旭鶴の名はその淡紅色の朝日を浴びた白鶴の羽でもイメージしたのであろうか。

TOP 梅メニュー アイウエオ

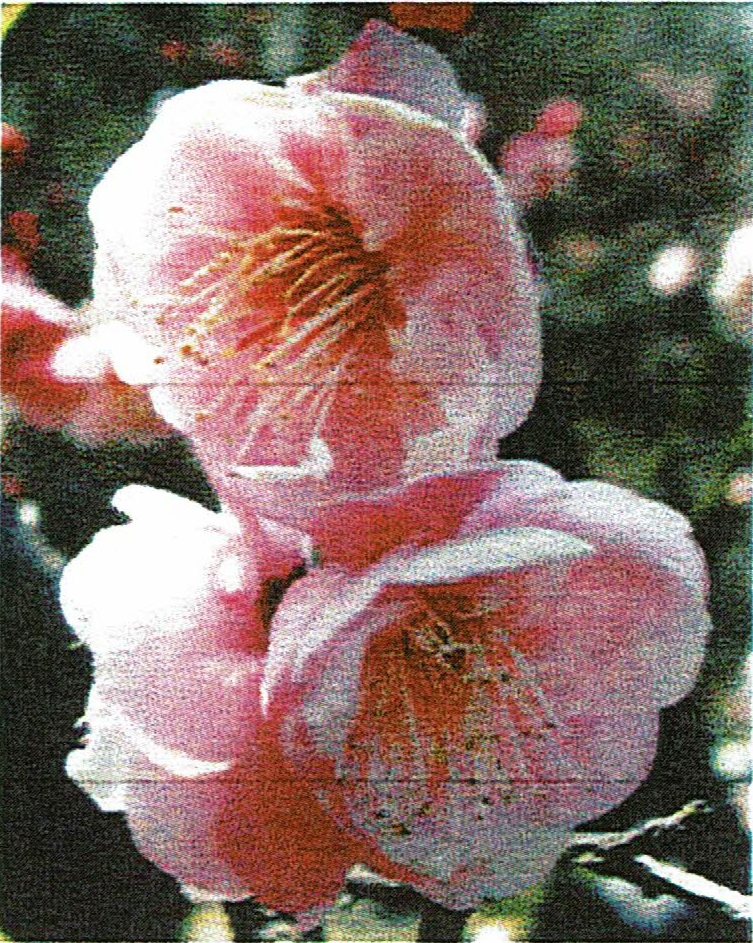

旭牡丹 あさひぼたん(地図) 難波性

花期 2戸上旬〜2戸下旬 淡紅色。八重咲き。

牡丹の名を持つ梅は花弁が厚めで蕾から咲き始めに掛けてふっくらと丸みを帯び、盛りの花も抱え咲きを呈する。

旭牡丹もその例にもれない。

旭は白々とした夜明に淡くさす日の光をさすのであろう。

TOP 梅メニュー アイウエオ

梓 弓 あずさゆみ(地図) 野梅性

花期 1月中旬〜2月上旬 移り白で一重咲きの中輪種。

弁先尖り、花底は焦け茶色と黄色。ガクは紅茶色で樹勢は強健。

梓弓は、「張る」「引く」「射る」「本」「末」「弦」「帰る」「矢」「音」など多くの言葉に係る枕詞である。

その"張る"を満開になると"花弁が少し反り返る"特性と更に"春"に掛けて、早春の花の意味とを合わせ持たせたものと考えられる。

TOP 梅メニュー アイウエオ

東 錦 あずまにしき

紅白咲き分け、半染め、八重咲き。

金魚の「東錦」と同名で、紅白の花弁の模様が「東錦」という金魚の模様になぞらえて名付けられた。

梅には錦性(ニシキショウ)と言って、枝に黄色や白の斑(フ)の入るものがある。即ち、筋入りが新梢に細い筋が入るだけなのに、新梢全部、またほ大部分の緑が抜けて黄色を呈するものを"錦性"と呼んでいる。

解説 錦性(ニシキショウ)

TOP 梅メニュー アイウエオ

いで始まる梅

幾夜寝覚 いくよねざめ(地図)

花期 2月上旬〜3月中旬 紅梅性

淡紅の地にぼうつとかすんだ紅に見える紫紅色、八重咲きの大輪種で花色も派手で底紅が濃い。

花弁は大きく牡丹のように波打つていて、抱え咲き。

雄シべの数は梅の花の中で最も多い。

雄シべの数は梅の花の中で最も多い。

蕾は青茶色。強健。艶麗な気品ある花は自然の妙というほか例えようがない。

すべての形質を豪華に豪華にと改良されだ結果たどり着いたとでも言えそうな花である。

しかも、その名も物思わせたっぷりな「幾夜寝覚」とは・・・、

残念なことにその名の由来は判らない。

参考『金葉集』巻四

TOP 梅メニュー アイウエオ

稲 妻 いなずま

1885年の皆川 「日渉園茶梅譜」(にっしょうえんばいちゃふ)に載る。

熊本から発売された"御所車"は異名同品種である。

立性で分枝はやや少ない。

一重、紅ぼかし、白色の小輪で、花弁は無数の波を打つ。

花形も一輪一輪が気まぐれに咲いているように見える。

蘂(しべ)は短くあまり健全ではない。

花のつきも良く、端正である。

「日渉園茶梅譜」の「茶梅」はサザンカと読む

ウメの樹形から,普通の 「立性(たちせい)」であるものと,枝が「しだれる」品種群に区別される

参考「日渉園(にっしょうえん)」

うで始まる梅

浮牡丹 うきぼたん(地図へ)

花期 2月上旬〜3月中旬 難波性

白色に近いやや薄い紅色の八重咲きの中大輪。

牡丹に例えられる梅は、ぼってりと重厚な感じがするものばかりの中で比較的軽やかな感じがする。

そこでこの名がついた。

抱え咲きで花弁の先端は小さく波打つ。

TOP 梅メニュー アイウエオ

花期 2月上旬〜2月下旬 八重咲き。

TOP 梅メニュー アイウエオ

雲錦朱砂 うんきんしゅさ(地図)

花期 早咲き。

紅色。八重咲きの早咲き種。 中国産

雲錦は「美しい朝かすみ」をいい、朱砂とは辰砂 (シンシャ)、すなわち「水銀と硫黄との化含物」のことで、

色は深紅色で、水銀の製造、赤色絵具の主要鉱石のことである。

また辰砂には 「銅で着色した鮮紅色の釉薬 (ウワグスリ)」の意もある。

従って「朝日に美しく輝く霞のような、そして辰砂のような鮮紅色の花をつける品種」ということでしょうか。

TOP 梅メニュー アイウエオ

えで始まる梅

栄 冠 えいかん 同定中

花期 2月上旬〜2月下旬 紅梅性

花色は濃紅色。一重咲き。大輪。

雄シべの数も多く、花姿も良く整い、シべの数も多く見事に散開して風格のある花である。

武蔵野市の世戸東治郎氏が作出した品種。

同定中とは

おで始まる梅

大 盃 おおさかずき(地図) 別名:紅珊瑚 (べにさんご)

花期 1月中旬〜2月上旬 紅梅性

紅梅性は枝の切り口が赤い。

艶のある明るい本紅色。一重、大輪。抱え咲き。

雄シべは長く紅色で散開する。

蘂(シベ)は濃い焦茶色で、花姿も美しい。散開。

紅梅性の中では樹勢も強く強健で、花つきも良い。

大盃は早咲きゆえ、近年正月用の品種として作られている。

満関時に花弁が内にそりその形が盃を思わせる。初心者向き。

鶯 宿 おうしゅく

花期 2月中旬〜3月上旬 野梅性

淡桃色もしくは白色。一重、八重のどちらも。大輪。

日本人は昔から「梅に鶯」が大好きです。

日本最古の漢詩集である懐風藻(奈良時代、751年ごろ)に梅とウグイスが初めて登場します。

万葉集(奈良時代、783年ごろ)には、梅とウグイスが出てくる歌は13首も収められています。

『源氏物語』の時代には、梅の木は、鸞の宿という発想が生まれ、定着していた。

鶯宿(おうしゅく)の由来

勅なればいともかしこき鶯の 宿はと問わばいかが こたえむ

折枝のエピソード

実梅(みうめ)の 「鸞宿」(花梅とは異なる品種)

大 湊 おおみなと 豊後系

花期 2月上旬〜3月中旬

淡紅色。一重、大輪。

萼(がく)は紅茶色で先が尖っている。

樹勢強健で盆栽や庭木用に向く。

"道知辺"(みちしるべ)に似ているといわれる。

TOP 梅メニュー 案内ポイント

思いのまま おもいのまま

花期 2月上旬〜3月中旬。 別名:輪違い

花は八重咲きの中輪。野梅性

花色は淡紅色、紅色、絞り、白色、

裏弁爪紅、吹かけ絞り、と1つの枝の中にも色々な花をまさに 「思いのまま」に咲き分ける。

色がはっきりしているので、すぐ目につく。

5弁の中の1、2弁だけが色が変る時もある。

ところがその変化を人間の思う場所に出そうとしても言うことを聞かない。

すなわち、人間の思いのままにならず、木が思いのままに振舞っているから、その名が付いた。

樹勢は強く、小品盆栽に向く。

別名 「輪違い (リンチガイ)」ともいう。

類似している品種に「春日野」がある。

良く咲き分ける親木を作って繁殖したい。小品盆栽に向く。

TOP 梅メニュー アイウエオ