梅のアレコレ

かで始まる梅

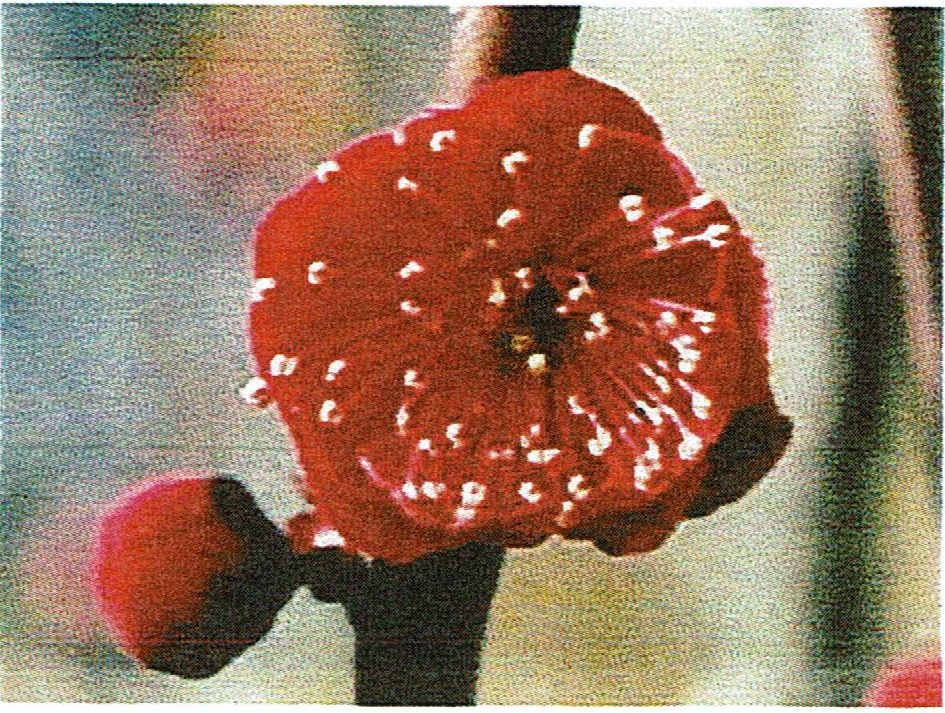

鹿児島紅 かごしまこう

花期2戸上旬〜3目中旬緋梅系紅梅性の品種

花は中輪の八重咲き。花弁には波がなく、平たく見える。

花色は市販されている梅の品種の中でも最も濃い濃紅色、

雄シべも数が多く濃い紅色で正開して付き、美しい。

花弁の色は葯(やく)の色が濃いため全体として濃紅に見える。

萼(がく)は紅茶色で盆栽として使われる。「カゴシマベニ」ともいう。

樹勢は弱い。

普通、1つの花に1個の果実がなるが、2〜3個の果実がつくものも多くみられる。

普通、1つの花に1個の果実がなるが、2〜3個の果実がつくものも多くみられる。

「葯(やく)」

葯(やく)は、おしべの先端にある、花粉を包む袋状の器官。

「正開とは」

蘂(しべ)の形が、花の芯(花の中心。おしべとめしべ。花蕊(かずい))を中心に規則正しく広がっているもの

春日野 かすがの

中輪の八重咲きで 「思いのまま」に似る。

咲き分けとは1本の気に赤い花と白い花が咲くことを、

絞りとは花色が一様ではなく、いわば縞模様(しまもよう)の花をいう。

この花は咲きわけである。

蕾が赤く、花が白いと「移り白(うつりしろ)」、花がピンクで留まれば移り色、逆に白から紅に変れば 「移り紅(うつりべに)」という。

梅の花色を参照

華農玉蝶 かのうぎょくちょう

花期 1月下旬〜2月下旬

白色、八重咲き。花の中にもう一つの花を宿す場合がある。

大阪城公園梅林で最も人気の花の一つである。

「華農玉蝶の名前の由来」

台閣

花の中に雌シべの付け根が膨らんだ小さな果実のようにも、

小さな花のように見えるちのがあり、これを「台閣」と名付けられている。

台閣

TOP 梅メニュー アイウエオ

寒 紅 かんこう

花期 1月上旬〜1月中旬 野梅性

紅色の八重の中輪で、早い時は12月に咲き始める。

花弁の周囲は波打ち、雄シべほ淡紅色で長さはそろわない。

開花後花弁の先が白く色あせてくる。

萼は濃い焦茶色。

花形はよく、樹勢は強い。

早咲きのため正月の盆栽向き。

一般に「一重寒紅」に対して「八重寒紅」といっている。

寒に咲く赤い花の意。

TOP 梅メニュー アイウエオ

きで始まる梅

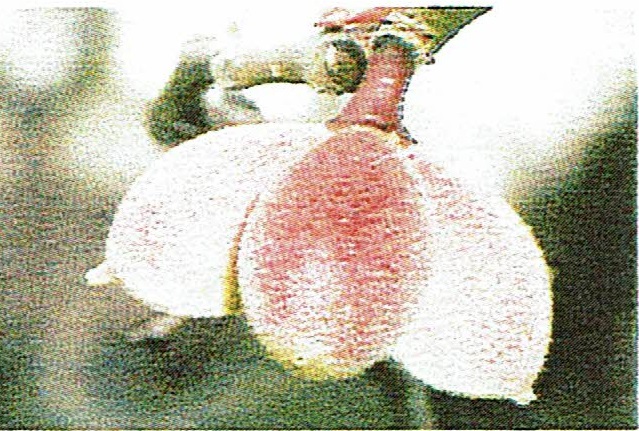

玉 拳 ぎょくけん

花期 3月上旬〜4月上旬 難波性

淡紅色の八重咲きで中輪。花裏も淡紅色。

膨らんできた蕾がなんとなく拳を握りしめた形をしているところから名付けられた。

花つきも良く、樹の育ちが大変良いので作りやすい。

咲き始めるとすぐ握り拳の形をしていた蕾の頭が開いて中のがヤク(?)が覗いて見られるようになる。

咲き始めるとすぐ握り拳の形をしていた蕾の頭が開いて中のがヤク(?)が覗いて見られるようになる。

この性質を中国では有孔と定義して分類しているが、日本の梅では数が少ない。

花弁の裏の紅色が濃いので覗き見られるヤクの黄色と対比して特異な色彩感をみせるので、咲き始めに見るほうが面白い梅である。

TOP 梅メニュー アイウエオ

玉光枝垂れ ぎょくこうしだれ

花期:2月上旬〜3月中旬

花色は本紅色で一重咲きの中輪種。

TOP 梅メニュー アイウエオ

金獅子 きんじし

花期 2月上旬〜2月下旬 青軸性 中国産

青白色の小輪で一重咲き。

青軸性の梅はどこにも紅色色素がない。

日が当たっても完全に緑色を保ち、萼(がく)も緑色で、中国では緑梅と称している。

青軸性はこのように枝に特性があるが、金獅子の枝はさらに特徴が強く、節間が矯化し石化した枝は、屈曲して真っ直ぐには伸びない。

参考「矯化(わいか)とは」

参考「矯化(わいか)とは」

くで始まる梅

呉服枝垂れ くれはしだれ

野梅性で、美しいピンクの八重咲き種である。

優美な花色と樹形は和服のイメージとの評もある。

満開になると花弁の縁が白で、内側が紅色である。シべは束開。

「呉服の語源・由来」

黒 雲 くろくも

花期 1月中旬〜2月中旬

花色は濃い本紅色で花は四重の中輪。

花の底が緑色、花びらが長く垂れさがる。

TOP 梅メニュー アイウエオ

黒田錦 くろだにしき

花期 3月中旬〜4月上旬 豊後系豊後性

花色は濃紅から淡紅。

八重、大輪。

シベは多数で正開。萼は赤茶色。

錦性の黒田の意味である。

しかし、今のところ錦性の枝の発生がまだ見られない。

錦 性

(ニシキショウ)とは、

若枝に黄色の鼈甲型(べっこう)の斑紋を現し、中には、枝全体が黄色くなるものをいう。

東錦、塒出(とやで)の鷹、日月、鈴鹿の関

TOP 梅メニュー アイウエオ

けで始まる梅

見 驚 けんきょう

花期 2月上旬〜3月中旬 野梅性

淡紅色からそれより更に淡い色をしている。

大輪で八重の遅咲き、派手さがある花で、樹勢は強健で花付きも良く、盆栽より庭木としてよく栽培される。

派手な花姿が大輪なので見てビックリ驚くことから命名されたというが、当時の水準での花の大きさがナンバーワンだっだからと想像される。

今ではこれより大きな品種がある。

江戸時代に現在好みの色彩の花が作られた。

TOP 梅メニュー アイウエオ

こで始まる梅

紅玉枝垂 こうぎょくしだれ

花期 1月下旬〜2月下旬

花色は淡紅色。中輪、八重。枝垂性

TOP 梅メニュー アイウエオ

甲州小梅 こうしゅう こうめ

花期 2月上旬〜3月中旬 実梅

一般に「甲州最小」と呼ばれている小梅で、「甲州」の名が冠されているのは、小梅類が甲州、信州に古くから栽培されていたためで、

「最小」は小梅の中でも最も小粒の意味である。

すなわち、甲州=甲斐の国(山梨県) で選抜された小梅の優良系統の意味である。

白色一重の花で小輪。

小粒の実が5月下旬〜6月上旬に熟し、豊産性。

開花期間が長く花粉も多いので受粉樹としてよく用いられる 。

開花期間が長く花粉も多いので受粉樹としてよく用いられる 。

比較的自家結実。

なお、小梅(消梅)が梅の先祖に最も近い品種であり、その先祖が基になって選抜され交配して、現在の三百数十品種がつくりだされたという説がある。

TOP 梅メニュー アイウエオ

香 篆 こうてん 別名雲龍梅(うんりゅうばい)

花期 1月中旬〜2月上旬 野梅性

移り白で、小輪。

八重と一重があり、梅林のものは八重咲きである。

枝変りで、枝がクニヤクニヤに曲って雲龍化していて、5〜6年の太い幹に瘤(こぶ)ができる品種。

「雲龍梅」の別名がある。

参考 「香篆(こうてん)」

紅冬至 こうとうじ

花期 1月上旬〜2月中旬 野梅性

淡紅色一重中輪の花で、開花が早く、花つきも良い。

小枝も良くでき小品盆栽、特に正月の盆栽にも向く。

樹勢は強い。「べにとうじ」ともいう。

正月の寄値に使われている梅は、ぼとんどが白梅は"冬至"、紅梅は"寒紅梅"である。

このように冬至は早咲きの白梅の代表となっている。

それと対になってはいるが寒紅梅は花形が冬至とは似ていない。

そのため冬至と似たこの花が作られたのであろう。

江 南 こうなん

花期 2月中旬〜3月上旬 豊後性

淡紅色の中輪で、八重咲き。

日本で"江南"といえば杭州、蘇州の一帯をさすが、中国の"江南"はずっと上流の重慶周辺の重要品種である。

日本と中国の"江南"は、花形の違う異品種であるとのことである。

TOP 梅メニュー アイウエオ

江南所無 こうなんしょむ

花期 2月上旬〜3月中旬 杏性

大輪八重咲きで、花弁の重ねが厚い抱え咲きとなり、気品がある紅色。

蕚は紅茶色。

紅梅のはじめのものといわれる。

参考 「江南所無」のいわれ

参考 「聊」(りょう)

音読み リョウ

訓読み いささ(か)、たよ(る)、たの(しむ)

意味 耳が鳴る。耳鳴りがする。たよる。たのむ。たよりにする。楽しむ。いささか。少し。ちょっと。かりそめ。しばらく。

TOP 梅メニュー アイウエオ

小 梅 こうめ

花期 2月中旬〜3月中旬 実梅

白色の一重咲き。

小梅とは一般に果実が小さい梅と考えられているが、果実の大きさは中くらいである。

「小梅」の名前への私見

TOP 梅メニュー アイウエオ

古 今 集 こきんしゅう

花期 2月上旬〜3月中旬 野梅性

ふくよかな丸い白色の花弁が一重でやや抱え気味に端正に咲く。

薄い白色は梅ならではの味ねい。

梅を詠んだ代表的な和歌、「難波津に 咲くやこの花・・・」が載っている古今和歌集から取った名であろう。

満開になると花容が乱れる花があるが、この花は満開になっても花弁だけでなく雄シベもピンと伸ばして乱れない。

その名にふさわしい古風な気品がある。

「難波津に 咲くやこの花・・・ 」

御 所 紅 ごしょべに

花期 2月上旬〜3月中旬。難波性

花弁は波がなくやや薄い紅色の八重咲きの中輪。

蘂(しべ)は長短あって正開する。

樹勢も強く、小枝がよく出るので小品盆栽に向く。

TOP 梅メニュー アイウエオ

古 城 こじろ

花期 2月下旬〜3月中旬

白色の一重の花をつけ、小輪。 実梅

主な栽培地方は和歌山県で、果実が美しい緑色をしていることから「青いダイヤ」とも呼ばれている。

肉厚の梅で種は小さく果汁が豊かなことから、梅酒や梅ジュースに適している。

樹勢は強い。

不完全花は少ないが、花粉が極めて少ない。

不完全花は少ないが、花粉が極めて少ない。

主に梅酒用に栽培される。

別名 「こじょう」。

南高梅のふるさと、田辺市梅振興室によれば、以下の様に説明している。

「大正時代後期、田辺市長野の那須政右衛門氏が、他所より譲り受けた穂木を接き木した中から生まれたという。

那須氏の屋号をとって古城梅(こじろうめ)と名付けられた。

古城梅は、発芽・開花は他の品種に比べて遅れるが、収穫期の早いのが特徴で、

樹勢強健、耐病性が強く、果実は極めて美しい梅で、主に梅酒、梅ジュースに用いられる」

TOP 梅メニュー アイウエオ