あ

か

さ

た

な

は

ま

や

和歌山県

奈良県

兵庫県

スポット情報(さ)まち桜川

SP桜川

まち鴫野

SP四天王寺

まち心斎橋・四ツ橋

SP心斎橋・四ツ橋

まち新大阪

まち新町

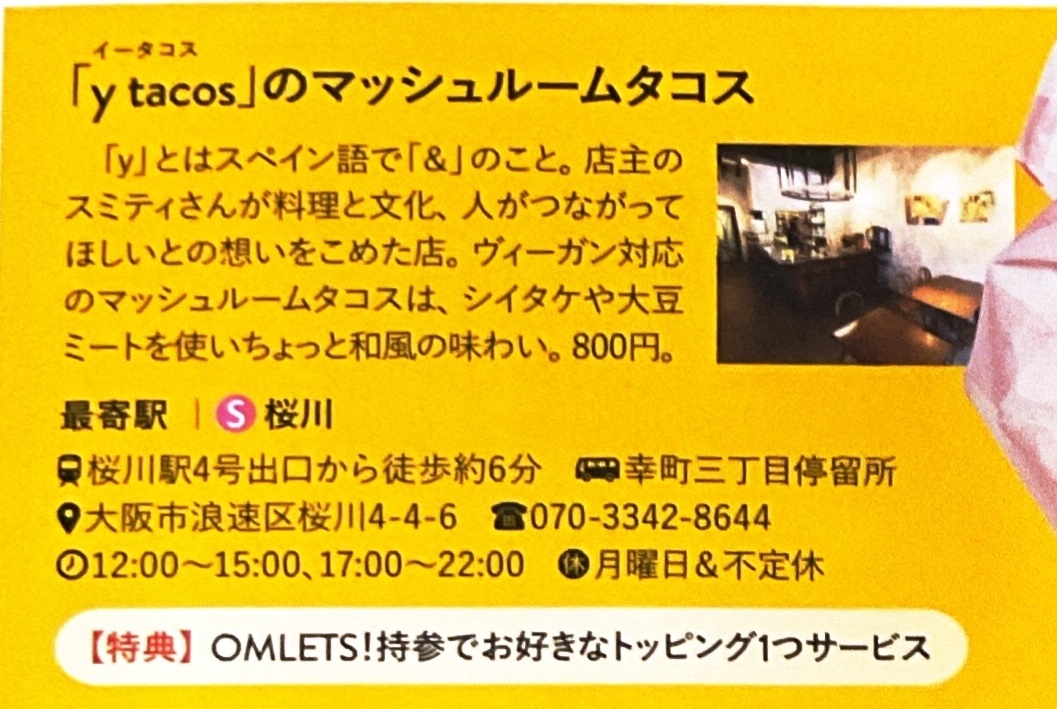

まち桜川 道頓堀川・西道頓堀橋・なにわ筋 堀江・立花通 住吉橋 幸橋 赤手拭稲荷神社 あみだ池筋 汐見橋 日吉橋・道頓堀川水門 桜川 SP桜川 y tacosイータコス 道頓堀川・西道頓堀橋・なにわ筋

metro桜川 スポット桜川 堀江・立花通

metro桜川 スポット桜川 住吉橋

metro桜川 スポット桜川 幸橋

metro桜川 スポット桜川 赤手拭稲荷神社

metro桜川 スポット桜川 あみだ池筋

metro桜川 スポット桜川 汐見橋

metro桜川 スポット桜川 日吉橋・道頓堀川水門

metro桜川 スポット桜川 桜川筋

metro桜川 スポット桜川 y tacosイータコス

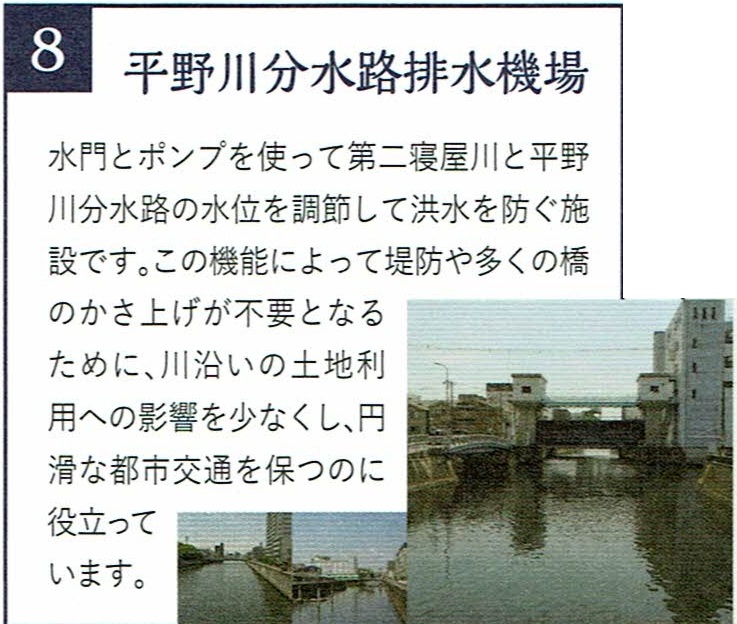

metro桜川 スポット情報(さ) まちさんぽ鴫野 鴫野・今宮古戦場跡碑 八劔(やつるぎ)神社 大日寺 八坂神社 させん堂不動寺 諏訪神社 放出下水処理場・屋上農園 平野川分水路排水機場

室町時代の初め、鴫野村の何人もの村人たちが

「吾は熱田の神なり。吾を淀川の川辺に迎うべし」と

老翁が告げたという同じ夢をみました。

村人たちが川辺に出てみると一匹の小蛇(白鳥説もあり)が現れて悠然と鴫野村へ村人を導きました。

村人たちは畏敬して祠を建てたというのが神社の起源とされています。

境内に は、冬の陣で鴫野を占領した徳川方・上杉景勝の陣跡の碑があります。

家康は兵を休ませようとして景勝に堀尾忠晴と交代を命 じましたが、

景勝は「手に入れた地を他者に譲ることはできない」 と頑強に拒否したといわれています。

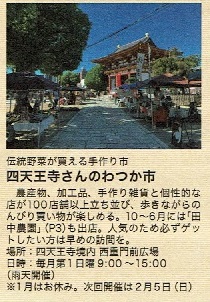

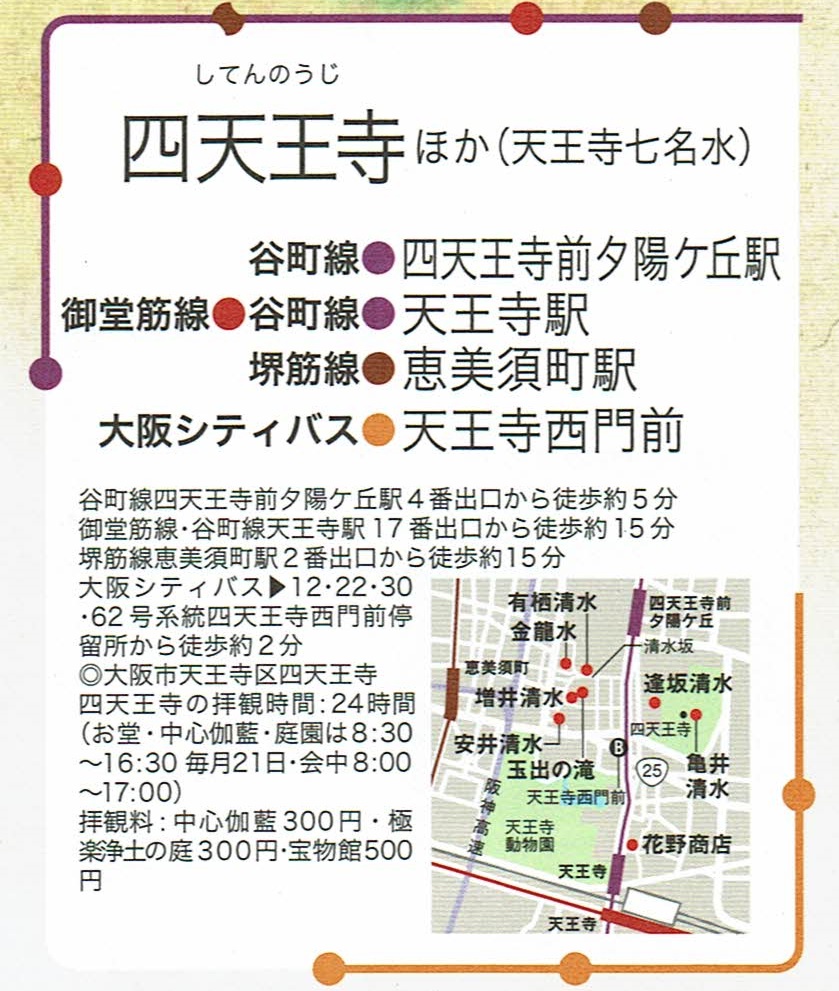

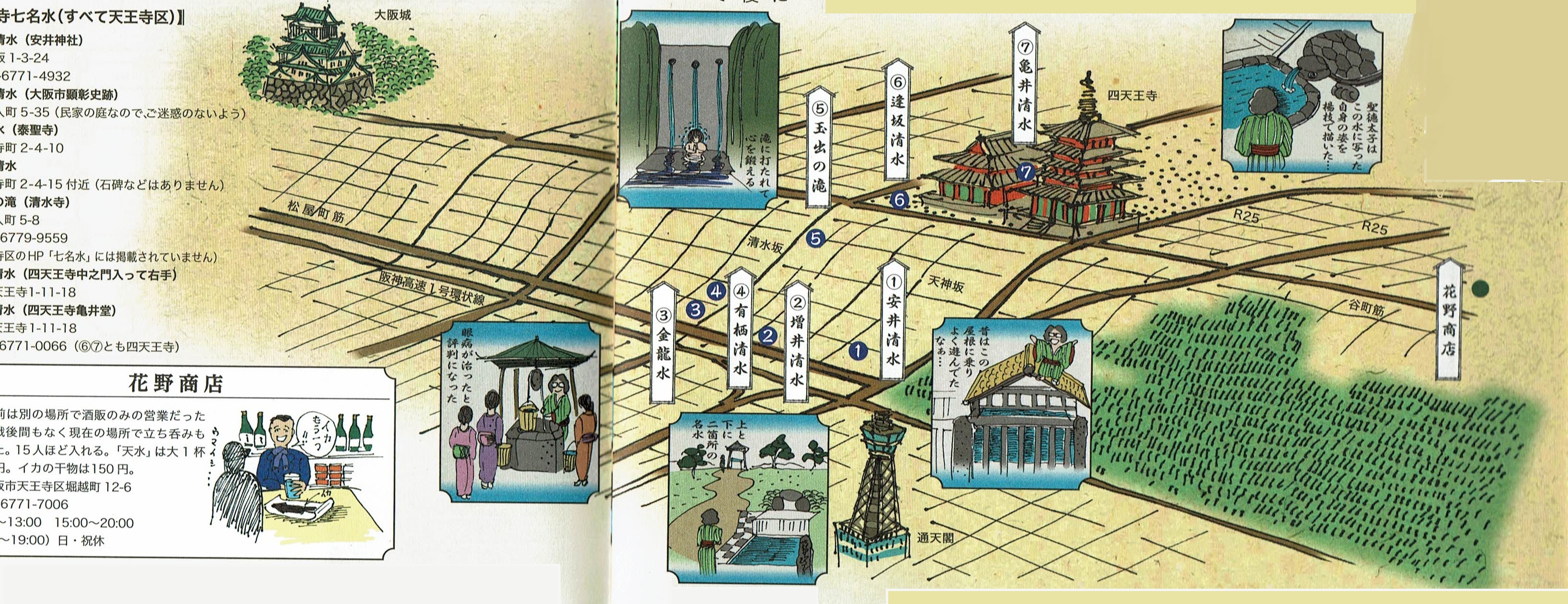

地図 スポット情報 スポット四天王寺 天王寺蕪 天王寺七名水 夕日の名所 夕陽丘 天王寺蕪 四天王寺

天王寺七名水

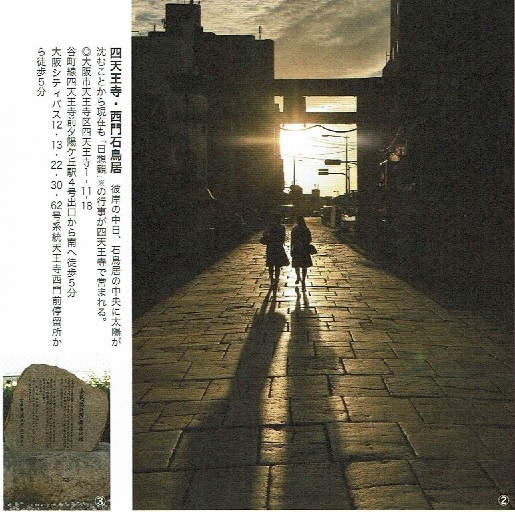

夕日の名所 夕陽丘

夕日の名所 夕陽丘

地図 スポット情報 まちさんぽ心斎橋・四ツ橋 1順慶町の夜店 2橋本宗吉絲漢堂(しかんどう)跡碑 3丼池筋(どぶいけすじ) 4心斎橋 5大丸心斎橋店(本店) 6三津寺(みつてら) 7道頓堀・戎橋 8太左衛門橋・相合橋 9道頓堀5座

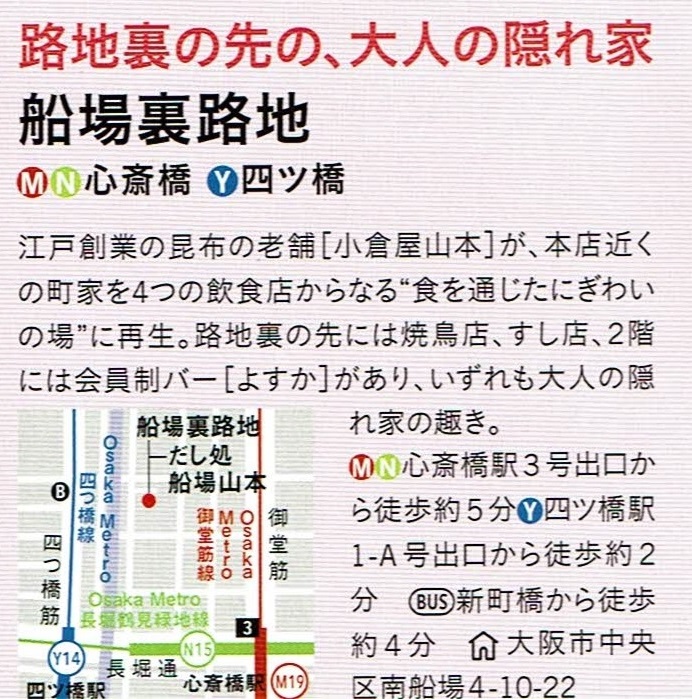

スポット心斎橋・四ツ橋 船場裏路地 船場山本 焼鳥サイヒ 鮨とよたか 大阪産料理 空 大阪ぐりぐりマルシェ 船場裏路地

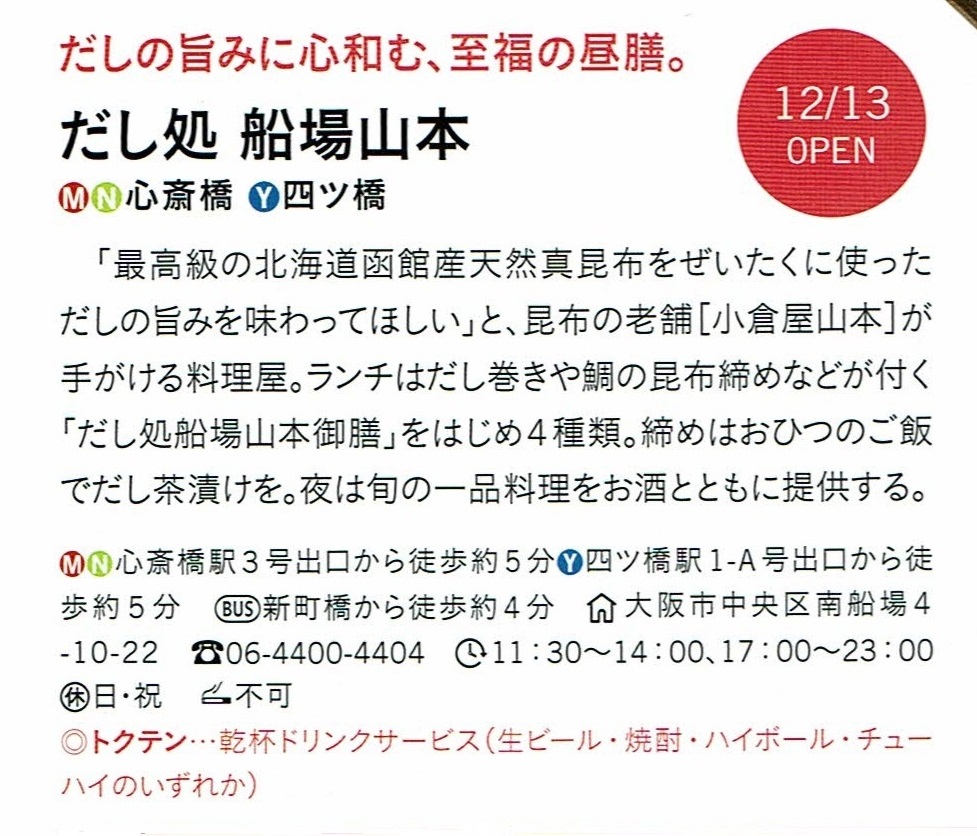

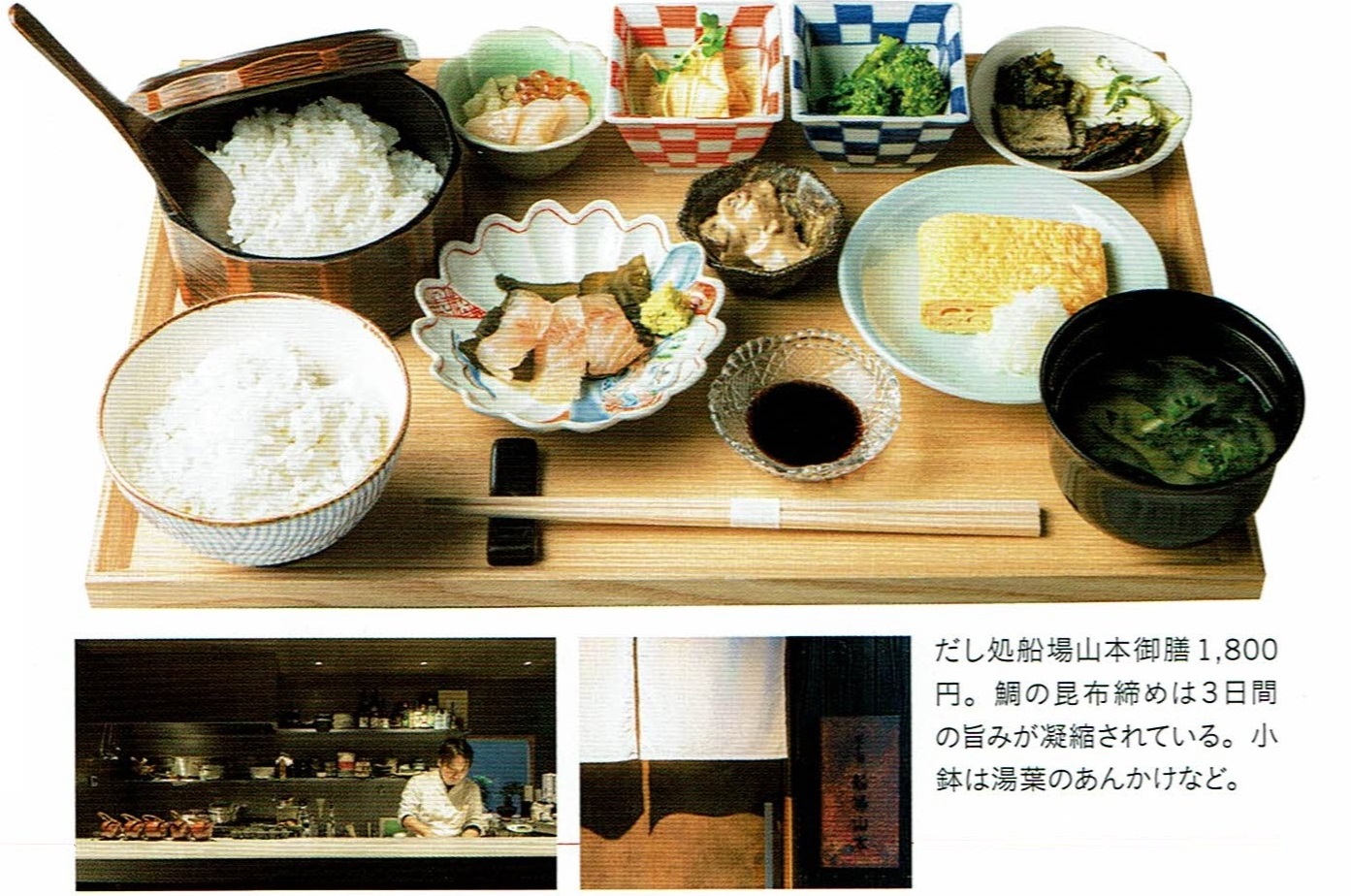

船場山本

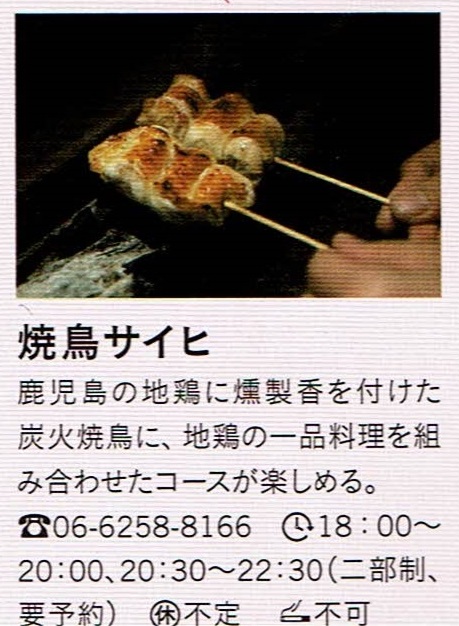

焼鳥サイヒ

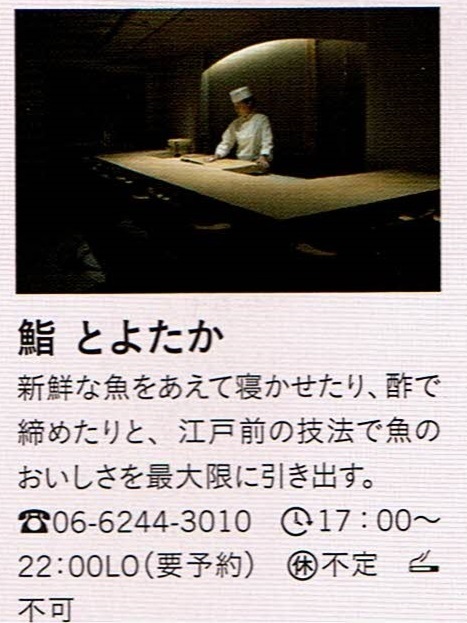

鮨とよたか

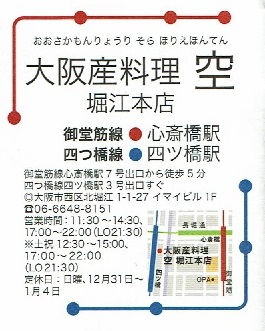

大阪産料理 空

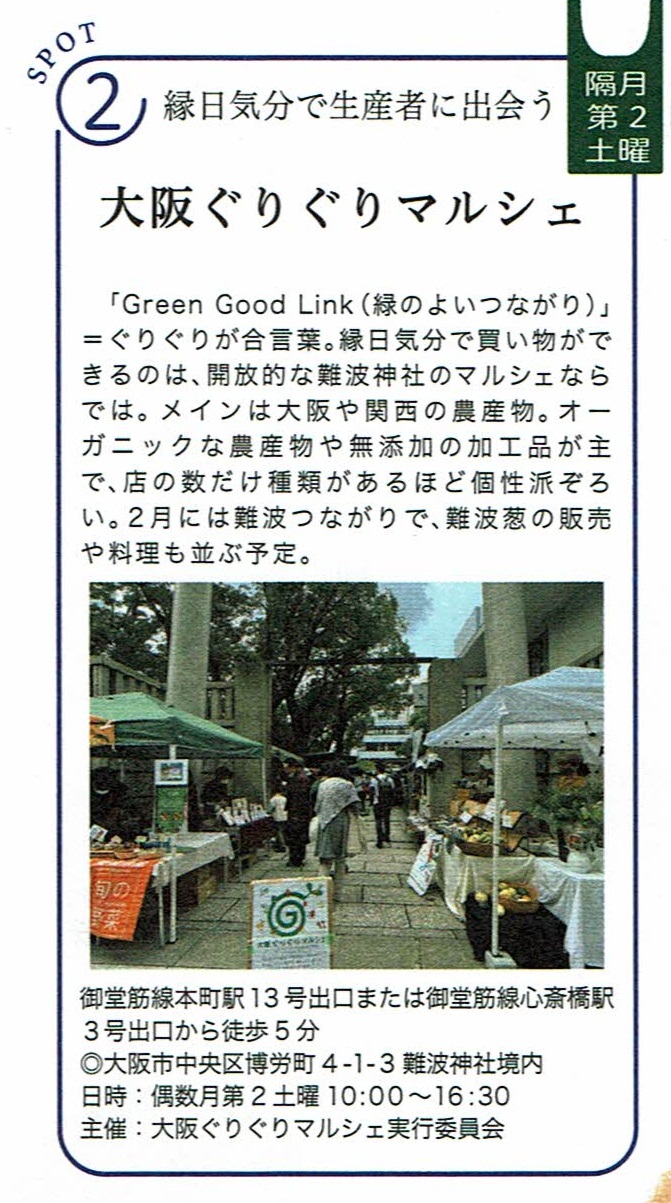

大阪ぐりぐりマルシェ

大阪ぐりぐりマルシェ

まちさんぽ心斎橋・四ツ橋

順慶町の夜店

まちさんぽ心斎橋・四ツ橋

順慶町の夜店

(心斎橋筋商店街発祥の地)

江戸時代中期には、新町に向かう順慶町通りに

、堺筋から新町橋まで夜店が連なって大坂名物になっていました。

その順慶町通と心斎橋筋が交差するところから賑わいが南へ、 芝居小屋へ延びて、現在の心斎橋筋商店街へ発展していきました。

橋本宗吉絲漢堂(しかんどう)跡碑

橋本宗吉は江戸中期の人で、傘屋の貧しい紋描き職人でしたが、エレキテル(電気)の実験などで才能を発揮し、

天文学者・間(はざま)長涯の援助で江戸に出て大槻玄沢に師事して蘭語を学びました。

帰坂後は医業を開き、また関西最初の蘭学塾・絲漢堂をここに開きました。

弟子には中天游(てんゆう)、その門下には緒方洪庵、

その塾生には福沢諭吉と、大坂での学問の道を切り開いた先駆者です。

丼池筋(どぶいけすじ)

心斎橋筋のー本東で、江戸時代は家具や小間物問屋が集まっていましたが、戦後は繊維問屋街として現金取引の卸小売で全国に名を馳せました。

現在は都市再開発の流れを受けて商店が船場センタービルへ移転するなど、激しく変容しています。

心斎橋

元和8年(1622)に長堀川開削の中心を担った伏見の商人・岡田心斎が架橋しました。

幅2間半(約4m)の木橋でしたが、 明治6年(1873)にドイツ輸入の鉄橋にかわり、さらに明治42年(1909)には石橋になってガス灯が灯されました。

昭和39年(1964)の長堀川埋め立てで歩道橋になり、いまは平面の横断歩道になっています。

石橋の欄干やガス灯が復元されて面影を伝えています。

鉄橋は鶴見緑地へ移設され緑地西橋に付設されています。

大丸心斎橋店(本館)

享保11年(1726)に「松屋呉服店」として開店しました。

創業者・下村彦右衛門正啓(しょうけい)は「先義後利」を家訓とし、 貧民に食料や衣服を分け与えるなど慈善家としての評判も高く、

幕末の大塩平八郎の乱でも「大丸は義商なり」と焼き討ちを免れました。

本館は W.M.ヴォーリズが設計し、改装後も天井や柱にヴォーリズのデザインがそのまま継承されていて、

百貨店建築の傑作として評価されています。

三津寺

天平16年(744)に聖武天皇の勅命により行基菩薩が開基したと伝わっています。

このあたりは『日本書紀』や『万葉集』に「御津」と書かれた海岸でした。

令和5年 (2023)の秋に全面改築を経て本堂がホテルと一体となる変貌を遂げました(12月4日拝観再開)。

道頓堀.戎橋

道頓堀は、慶長17年(1612)に安井(成安)道頓(どうとん)・安井道ト(どうぼく)らが私財を投じて東西横堀川をつないで開削した堀川です。

その功績により大坂城主・松平忠明(ただあきら)が道頓堀と名づけたとされています。

戎橋は今宮戎神社の参道に道頓堀の開削と同時に架橋されました。

道頓・道トの紀功碑が日本橋北詰にあります。

太左衛門橋・相合橋・とんぼりリバーウォーク

太左衛門橋は東南角に芝居小屋を開所した大坂太左衛門の名前が由来です。

相合橋は川北の花街・宗右衛門町(そうえもん)に遊ぶ男女にちなんで名前が生じたとされますが、

縁切橋ともいわれて遊里の人々は渡橋を嫌ったそうです。

このあたり一帯の道頓堀川沿岸に約2kmの遊歩道‘とんぼりリバーウォークが設置され、

新しい大阪名所になっています。

道頓堀5座

道頓堀の通りは、寛永3年(1626)に幕府より 芝居および遊所の設置が許可されてから関西を代表する繁華街として発展しました。

竹本座(のち浪花座)、中座、角座、朝日座、弁天座は櫓(やぐら)をあげた幕府公認の芝居小屋で、

道頓堀5座と呼ばれ、通りは櫓(やぐら)町と称されました。

歌舞伎、人形浄瑠璃、からくり芝居などが演じられ、

元禄12 年(1699)には、通りに「いろは47軒」の水茶屋が許可されて「くいだおれ」の食文化も生まれました。

地図

スポット情報

まちさんぽ新大阪

1 御堂筋線新大阪駅トレインビュースポット

2さいの木神社 3 西尾六右衛門の墓

4光用寺

5中島大水道跡

6野々宮稲荷大神

7立森瑞神(ずいじん)・野中の巳(みい)さん

8 正通院

9木寺子安地蔵尊

1 御堂筋線新大阪駅トレインビュースポット

東京オリンピックの開催に合わせて東海道新幹線の新大阪駅が昭和39年(1964)10月1日に開業し、

それに先立って御堂筋線新大阪駅が9月24日に開業しました。

プラットホーム北寄り(江坂方)にトレインビュースポットがあり、

テーブルでくつろぎながら発車・到着する電車や引き上げ線に停まる電車を眺めることができます。

2さいの木神社 3 西尾六右衛門の墓

北中島の3人の庄屋、山口村・西尾六右衛門、北大道村・澤田久左衛門、新家村・ー柳(いちりゅう)太郎兵衛は名を連ねて、

悪水を抜く治水工事を幕府に嘆願しました。

一旦はエ事許可が下りましたが費用は全額百姓持ちとされ、

幕府負担を願い出ると許可が取り消され、

延宝6年(1678)、庄屋たちは村々の農民を率いて無許可工事の断行を決意しました。

22か村の農民が不眠不休で労役をささげ、

大坂湾口までの9.5km、幅22mの中島大水道を50日ほどで完成させたのです。

しかし、幕府無許可の禁を破る重罪を犯した3人の庄屋は、

細目木(さいのき)と呼ばれていたこの地で、

江戸の方角を呪んで自決したと伝えられています。

さいの木神社は3人の庄屋の遺徳を讃えたものです。

西尾六右衛門の墓は西町霊園の中にあり、

いまでも手厚く供養されています。

4光用寺

天平19年(747)、聖武天皇の時代に僧・行基が創建したと伝えられる古寺です。

本堂の裏に、「悪七兵衛(あくしちびょうえ)」と異名を持つ平家方の猛将で、

屋島の合戦でも功名をたて、

近松門左衛門の浄瑠璃『出世景清』にも描かれた平景清(たいらのかげきよ)とその郎党の墓があります。

5中島大水道跡

中島大水道は明治32年(1899) の淀川改修まで立派に機能していました。

東淀川区の旧淡路村から発した流路は、

このあたりで東海道新幹線の用地になり、

新大阪駅も中島大水道の真上に建設されました。

西方の水道跡は道路として整備され、

―部は緑道として残っています。

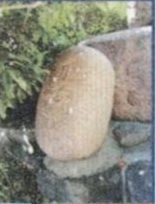

6野々宮稲荷大神

野々宮稲荷大神の境内に「力石」が安置されています。

米1俵ぐらい(約60kg)の重さだといわれ、

江戸時代では村の青年が持ち上げてみせ、

十分に力のついたことを示して、

大人の仲間入りを認めれたとされています。

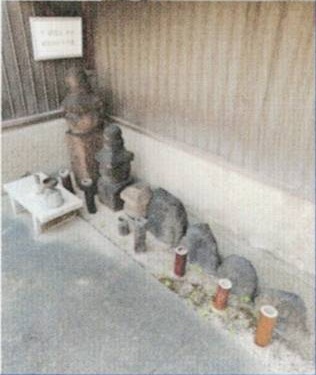

7立森瑞神(ずいじん)・野中の巳(みい)さん

蛇を主神とする神社で、

地元では「野中の巳さん」と呼ばれて親しまれています。

大正末期に村人の夢に現れた蛇が「私を祀れば水不足にならない」と告げ、

村で祀ったのが創始です。

また、蛇は弁財天の使いとされ、 商売繁盛の神として信仰を集めています。

さらに、境内には小狸三体(オタケ・八郎・長𠮷大明神)があり、

安産・病気平癒の神として信仰されています。

8 正通院

江戸時代中頃に天満の惣年寄を務めた金谷歳次郎が創建した曹洞宗の寺で、

金谷家から出た三碩(さんせき)、興般(こうはん)などの学者や文人の墓や、

江戸時代後期の日本画家で日本各地の名所図会の挿絵を描いて人気となった蔀関月(しとみかんげつ)の墓があります。

9木寺子安地蔵尊

木寺村は明治16 年(1883)に川口新家村と合併して、

それぞれの旧村名から1 字ずつとって木川村となり、

いまの地名に受け継がれています。

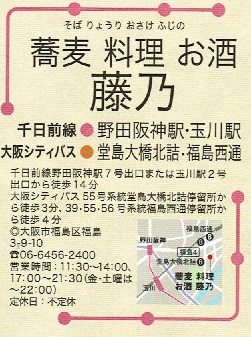

スポット新福島

地図 スポット情報 スポット新町(西区) MAP新町

まちさんぽ新町 小倉屋山本 難波神社 文楽発祥の地 渡辺姓発祥地 上方落語寄席発祥の地 立売堀川跡 スポット本町へ 小倉屋山本

創業は嘉永元年(1848年)の老舗。

「をぐら昆布」こと松原久七から暖簾分けを許された初代山本利助が「新町橋小倉屋」として独立。

のち「小倉屋山本」と社名を変更し、現在に至る。

道南の真昆布のみを使用。

山崎豊子は3代目山本利助の実妹。

処女作「暖簾」は、生家の小倉屋山本がモデルとなっ た昆布屋を舞台としている。

旧制女専を卒業後、毎日新聞社に入社した。

大阪本社調査部を経て1945年(昭和20年)学芸部に勤務する。

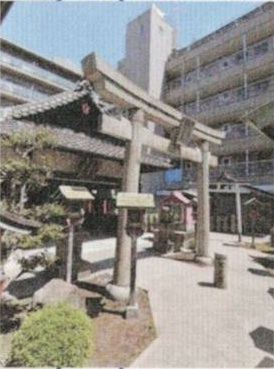

難波神社四方鳥居と楼門付き拝殿 秀吉時代当時、大坂で四方鳥居を許可されたのは、住吉大社とここだけ。

また、楼門付きの拝殿を許されたのは、難波神社だけ。

それほど特別に扱われた神社だったのです。

秀吉は堺まで市街地にしたかった。

そのエリアに難波神社があったために移転。

今の地に社地を持っていなかった。

移転料2,000石 大阪城 34万坪 上本町にあり八町四方23万坪大坂でも巨大な敷地を持っていた。

住吉神社 4町9町 高津宮 6町4方 一町は100m四方

スポット本町

文楽発祥の地一時期、歌舞伎の人気をしのいでいた人形浄瑠璃だが、竹本・豊竹の両座の没落で急速に衰えていく。それを蘇生させたのが植村文楽軒で、二代目文楽軒のとき、稲荷神社(難波神社末社)に小屋を構える(文化8年1811)。途中、天保の改革のあおりで中断もありましたが、明治4年(1871)まで続き文楽軒の芝居と呼ばれ、これが今日の「文楽」の名称のもととなる。

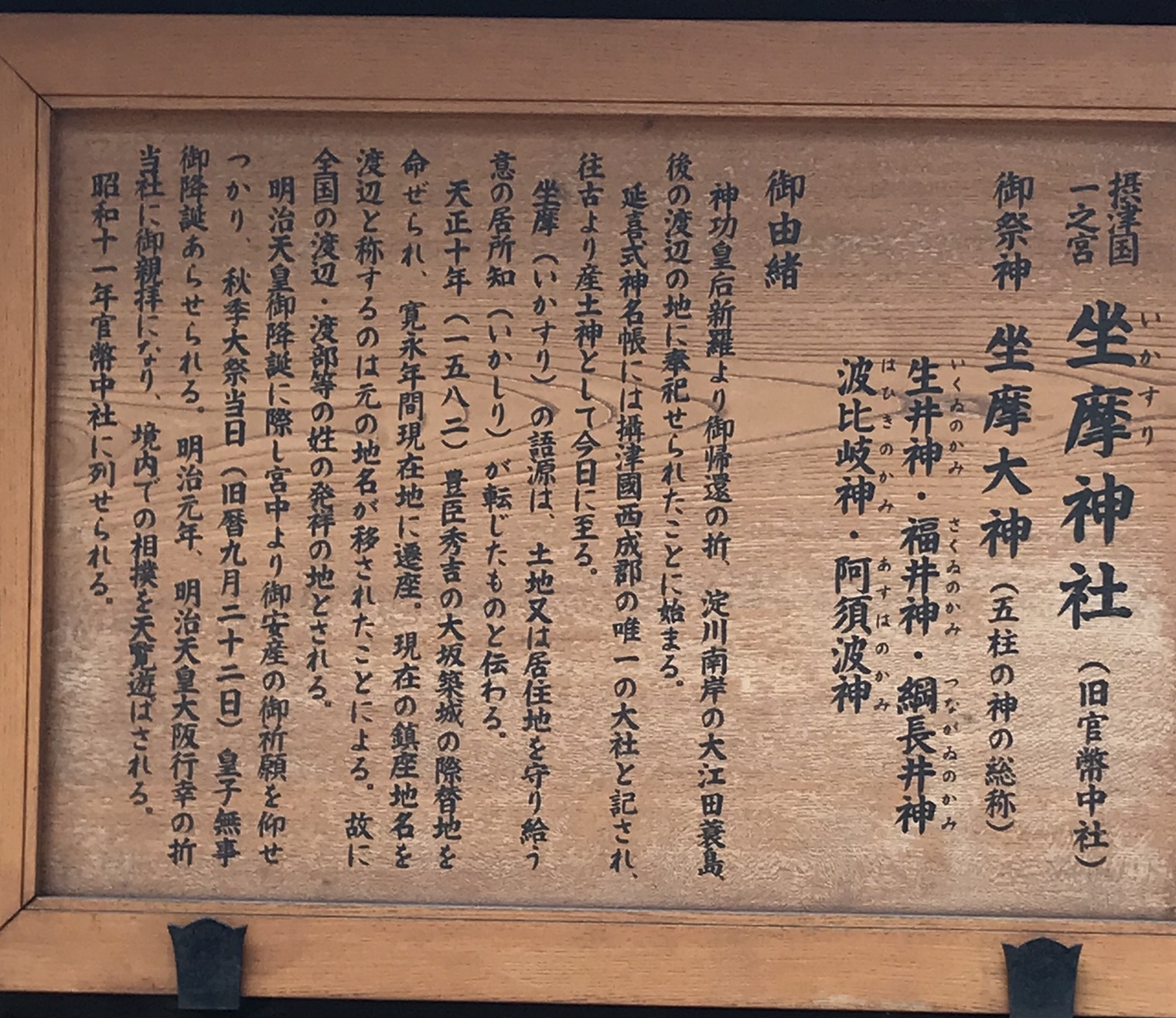

スポット本町 座間神社

かつては淀川南岸の渡辺の地、現在の中央区石町に鎮座していた。

現在は御旅所となっており、行宮が鎮座する。

神功皇后が三韓征伐より帰還された際、この地に坐摩神を祀ったのが当社の創祀という。

延喜式神名帳では、西成郡で唯一の大社であり、摂津国一宮を称する。

鳥居は大小3つの鳥居が横に組み合わさった三鳥居。

豊臣秀吉の大阪築城に当たって替え地を命じられ、寛政年間に船場の現社地へ遷座した。

陶器神社座間神社の境内にある陶器神社はかつて西横堀川に多かった陶器問屋の守護神とされる。

スポット本町 渡辺姓発祥地

ここは大坂を活動拠点にした中世の武士団「渡辺党」の本拠地で、

渡辺とは「全国渡っていった」という意味通り、

全国苗字ランキング5位、100万人以上。

平安時代嵯峨天皇の十二男、

源融の孫の当たる源綱が渡辺綱を名乗り渡辺党なる特殊な武士団を形成。

1989年(平成元年)、南区と東区が統合して中央区になった。

東区渡辺町は中央区久太郎町となることになった。

「名家発祥の地名がなくなってしまうことになったのだが、

そのころ渡辺町に住んでいたのは先代宮司夫妻だけ」。

周囲はオフィス街。夜間人口はたった2人。

「これでは声が届かない、と氏子さんや崇敬者の協力を得まして」、

由緒ある地名を残してほしいと嘆願し、

かろうじて境内地のみ「久太郎町4丁目渡辺」という形で残った。

現在座間神社は58代宮司でもちろん渡辺さん。

スポット本町

上方落語寄席発祥の地

江戸時代後期、当社境内に上方落語の中興の祖である初代桂文治が

初めて開いた咄の席が上方落語の寄席興業の始まりとされる。

落語の起源としては、江戸時代中期に、

京都の初代露の五郎兵衛や大阪の初代米沢彦八が道端に舞台を設け、

自作の噺を披露して銭を稼いだ「辻咄」(つじばなし)や「軽口」と云われている。

上方は辻話、江戸は武士、商家等に及ばれる接待文化。

スポット本町

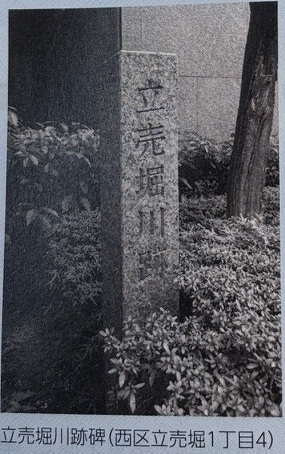

立売堀川跡

立売堀は、寛永3年(1626)に開削されて完成。

立売堀川には、大坂冬の陣・夏の陣で伊達氏がこの付近に堀をつくり陣地を構えていたこと、

その跡を掘り足して川としたことからはじめは伊達堀(だてぼり)と呼んでいたが、

そのうち「いたちぼり」と呼ばれるようになった。

後に材木の立売りが許されるようになったので

漢字のみ「立売堀」と改められた、とのことである。

●いちょう並木「大阪歴史探訪199」立売堀川の名残(ー埋め立てられた堀川)より

昭和31(1956)年まで、 現在の阿波座の南には立売堀川とよばれる堀川がありました。

元和6(1620)年から寛永3 (1626)年に開削された堀川で、

今の中央大通と長堀 通との間を、

東の西横堀川(おおさか歴史探訪 183「西横堀川の名残」)から西の百間堀川まで、

東から西へ流れていました。

現在ではマンションや事務所ビルが所狭しと建ち並んでいますが、

元禄13(1700) 年頃の記録によると、

付近には阿波や日向(ひゅうが)の材木問屋、薪(たきぎ)問屋、櫂(かい)屋、船板屋があり、

また南の新町には遊郭があって、今よりもずっと賑やかな場所でした。

立売堀という地名を聞いたことがある方も多いと思いますが、

その名の由来には諸説あります。

大坂の陣の時に伊達(だて)家の陣所に掘られた堀跡を

さらに掘り足して堀川としたことから伊達(だて)堀と言われるようになり、

その後、字音(じおん)のままに伊達(いたち)堀と呼ばれるようになったという説や、

北側の阿波座の居住域と

南側の新町の遊郭とを分けるとし居断堀(いたちぼり)と呼ばれるようになったなどと言われています。

また一方、近辺で材木の立売、

すなわち一定の場所に店を構えず路傍などで商売することが許されたことから

立売の文字が当てられるようになったとも言われています。

立売堀の西端にあるトコトコダンダンという名前の公園には、

かつてあった立売堀川の堤防コンクリートの一部が残されています。

また、東端近く、現在の四つ橋筋との交差点付近には立売堀川跡の石碑があります。

名残を示すものは僅かですが、ここに堀川のあったことを今に伝えています。

(大阪市教育委員会事務局 文化財保護課)

スポット千林

千林商店街食べ歩き

大一そば たこ兵衛 ロリアンクレープ コロッケや 千林商店街でランチのお店

大勢では入れないかもしれないので、各自お好きな店を選んでね。

四季旬菜 花音

料理とお酒のマリアージュが魅力!こだわりの日本酒を取り揃える和食料理店。ランチコース¥1900~2300

カレー ダイヤ Curry dia

フライのトッピングが豪快、がっつり食べたい時にオススメのカレー専門店。カレー¥600~1300

マルコ MARCO

淡麗醤油ラーメンに鷄チャーシュートッピング がオススメ!らしい

ラーメン アールピージー

「麺や輝」出身の店主が2021年1月16日にオープン。 輝出身は多く、堀江の「麺や拓」も出身

らー麺大勝

煮込んだ煮豚がゴロっと入った「トロこつ一本らー麺」が名物のラーメン屋

丹倉 たんくら

都島区、千林大宮駅からすぐの居酒屋。昼のみツアー。土手焼きは抜群に美味いなど口コミ。ランチ ~2000円

たじまや庵

1階はお肉屋さん。新鮮な焼肉が食べられると食通にも人気の焼肉屋。ランチ~1000円

松くら

森小路~千林の旧京街道に面するお洒落な懐石料理店。ランチ~2000円。ランチコースがコスパ高くて満足?? 一つ一つ丁寧な調理で熟女の女子会にGood♪との口コミ

地図 スポット情報