あ

か

さ

た

な

は

ま

や・ら・わ

四ツ橋

淀屋橋

スポット情報(や) スポット四ツ橋 MAP四ツ橋

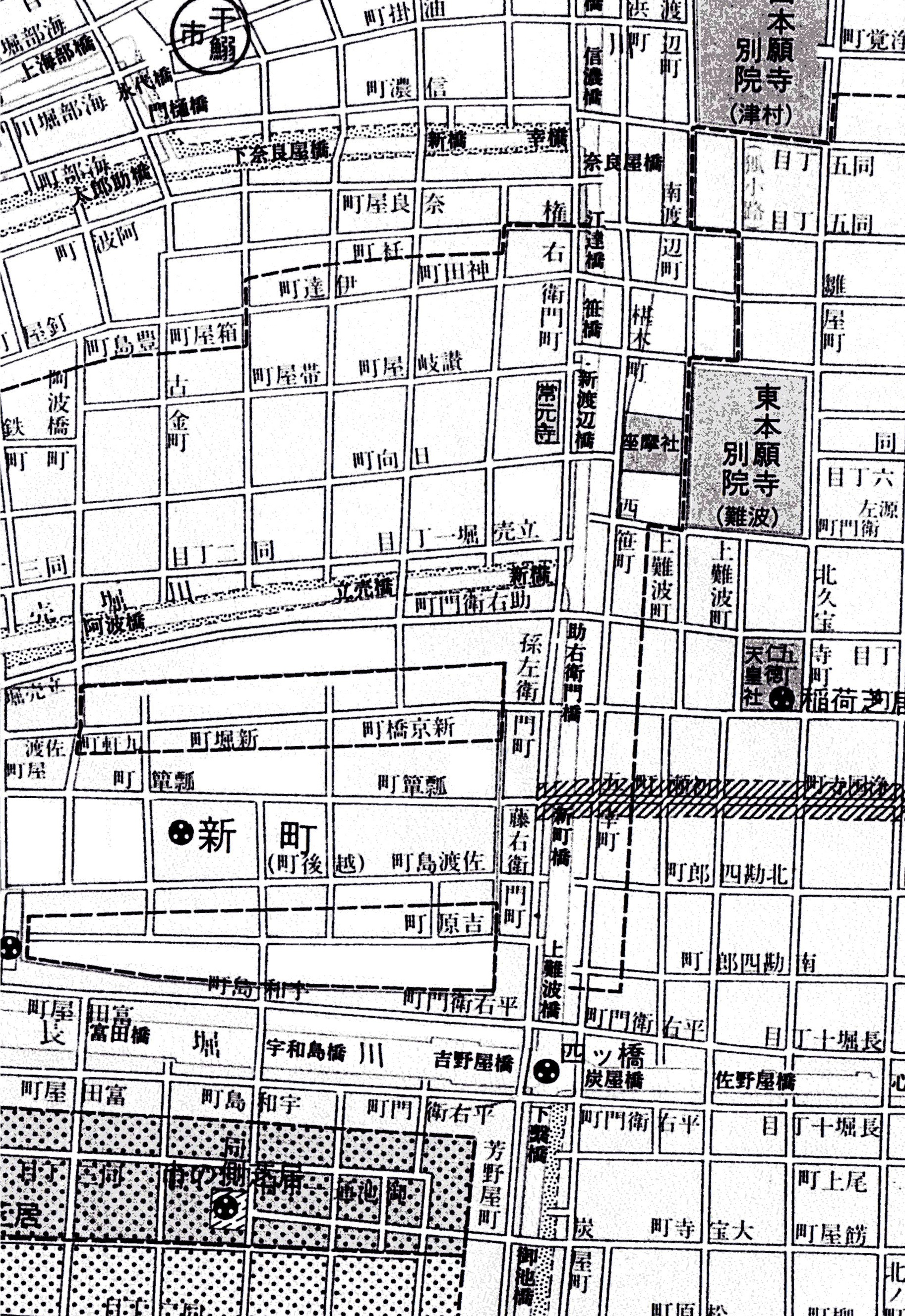

まちさんぽ 1旧名所四ツ橋跡碑 2西横堀川・新町・新町橋の碑 3瓢箪町・扇屋・夕霧大夫 4新町町九軒桜堤の跡碑 5中村鴈治郎生誕の地碑 6石畳の路地 7角藤定憲(すどうさだのり)改良演劇創始の地碑 新町演舞場 8砂場跡碑 9間長涯(はざまちょうがい)天文観測の地・富田屋橋跡碑 歴史街歩き 小倉屋山本 難波神社 文楽発祥の地 座間神社 渡辺姓発祥地 上方落語寄席発祥の地 立売堀川跡 BIOTOP OSAKA

横堀川に架かっていた上繋 、下繋橋、長堀川に架かっていた炭屋橋、吉野屋橋の四ツ橋がモニュメントとして設置され、小西来山(らいざん)の「涼しさに四ツ橋 を四つ渡りけり」などの句碑が並んでいます。

MAP四ツ橋

大坂の陣後、大坂城主の松平忠明は市中に散在していた色町を1か所に集めて幕府公認の遊郭としました。

これが新町遊郭のはじまりで、遊郭番付では東の大関に位する最高位の花街とされました。

元禄の頃には2000人近くの遊女を抱え、西鶴の浮世草子、近松の浄瑠璃にも描かれています。

旧西横堀川に架かる橋が新町橋で、船場から新町遊郭へ通じる通路でした。

明治期の鉄橋新町橋が碑に描かれています。

新町遊郭は明治の芸娼妓解放令や相次ぐ火災、戦争の空襲で姿を変え、戦後は茶屋街として親しまれてきました。

現在はおしゃれなブティックやレストラン街に生まれ変わっています。

新町橋

寛文12年(1672)、新町の遊郭を繁盛させるため、船場側の通路として西横堀川に新町橋が架けられた。

遊郭の中心である瓢箪町筋に通じていたため、「ひょうたん橋」とも称されました。

すなわち船場の商人と遊郭を結ぶ橋として

明治5年9月には橋長12間(21.8メートル)幅2間余(3.6メートル強)の鋳鉄製構アーチの鉄橋に架け替えられた。

大阪で2番目の鉄橋である。

それだけ重要?だったわけである。心斎橋順慶町から新町橋までは戦前、夜店がたった。

MAP四ツ橋

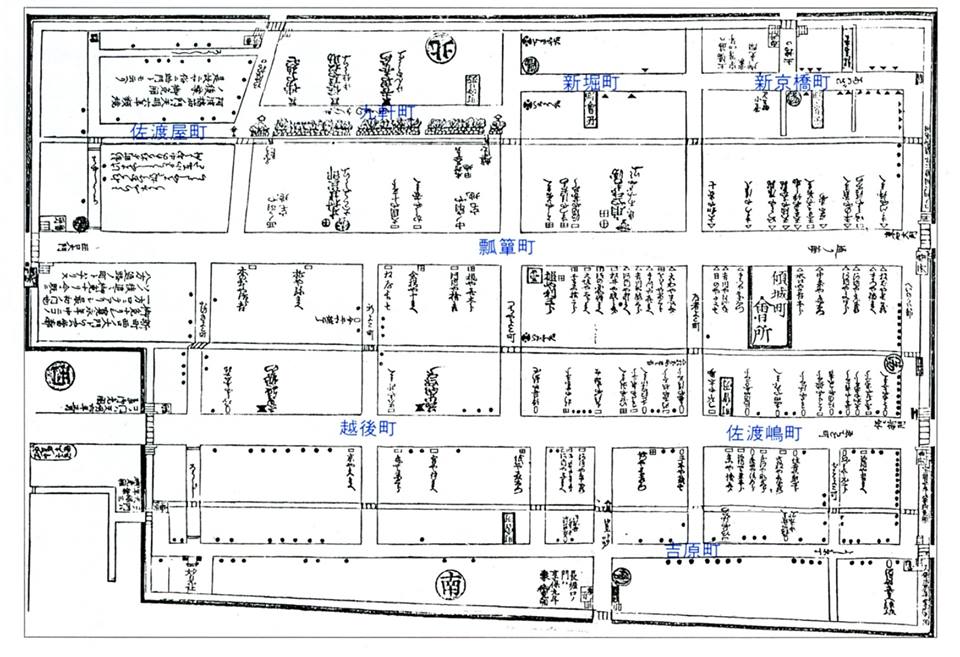

大門を入ると瓢箪町(ひょうたんまち)(新町通)で、 ここに扇屋があり、タ霧は扇屋の太夫(最高位の遊女)として名を馳せました。

20歳のときに京・島原から新町に移り、西鶴は『好色―代男』で「神代このかた、また類なき御傾城(遊女)の鏡」「しとやかで色白く、声よく琴三味に通じ、長文を書き、物ねだりせず・・・・・・…」と褒め上げています。

タ霧は吉原の高尾、 島原の吉野と並んで三大名妓といわれました。

しかし新町でわずか6年、病に倒れて27歳で亡くなり、大坂中が悲嘆にくれたといわれています。

下寺町の浄国寺の墓に 「この塚は柳なくともあわれなり」と鬼貫(おにつら)は句に詠み、坂田藤十郎が『タ霧名残の正月』 を歌舞伎舞台にかけ、近松門左衛門が33回忌に

あわのなると『タ霧阿波鳴渡』を浄瑠璃に著しています。

夕霧太夫

遊女には、太夫、天神、鹿子位、端女郎の位階があった。

扇屋の夕霧は歴史上もつとも有名な太夫として名を馳せている。

本名はお照。

京都の生まれで、京都梅原の扇屋に抱えられていたが、

扇屋が大坂新町に引越したときに夕霧もやってきた。

このとき19歳。

「神代このかた、また類なき御傾城の鏡」(西鶴『好色一代男』)とされるほどの美形で

「しとやかな格好で肉つきよく、地顔でも色白く、

すがめでも情深く、酒も飽かず飲み、歌ふ声も好く、

琴三味線に通じ、文句気高く、長文書き、物ねだりせず、

人に惜しまず、手管に長けて、浮名が立つと止めさせ、

のぼせあがると理をつめて遠ざかり、身を思ふ者には世間のことを意見し、

女房のある者には合点させ、魚屋、八百屋までよろこばせた」(同)という。

こうして、夕霧は、吉原の高尾、嶋原の吉野と並んで三大名妓といわれるようになった。

しかし、大坂へ来てわずか6年後、病に倒れて25歳の短い一生を終えた。

延宝6年(1678)の正月6日である。

墓は下寺町浄国寺。

鬼貫が「この塚は柳なくともあわれなり」という旬をおくつている。

歌舞伎では坂田藤十郎が「夕霧名残の正月」を舞台にかけた。

33回忌には近松門左衛門が浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡」を書き、その名を不朽のものとした。

MAP四ツ橋

新町遊郭は出入り自由で、桜の季節には町人が太夫行列と花吹雪の見物に集まりました。

新町北公園には桜が植樹されていまでも新町の風情を伝えています。

公園の北西隅は九軒町と呼ばれた堤で桜の名所でした。

「(だま)されて来て(誠)なりはつ桜」という加賀の千代女の句碑が立っています。

近松の『タ霧阿波鳴渡』の舞台・吉田屋はなにわ筋の向かい側です。

新町九軒桜堤(しんまちくけんさくらつつみ)の跡

京都の島原・江戸の吉原とともに、近世三大遊里の一つと称される大坂の新町は、

明暦のころ(1655頃)一応成立したと考えられている。

当時としては、大坂唯一の公認の遊所であった。

九軒町の名は、玉造の九軒茶屋を移したからといわれている。

西鶴や近松の作品に登場する吉田屋は、戦災前まであった。

千代女の句碑

(だま)されて来て(誠)なりはつ桜

もとは九軒町の西端にあったが、何度か移転され、現在は北公園にある。

九軒町の東端には芭蕉の次の句碑があったが、戦災で行方不明になったまま。

「春の夜は 桜にあけて しまいけり」 芭蕉

MAP四ツ橋

幕末の頃、扇屋の一人娘・妙(たえ)と店に出入りしていた歌舞伎役者・三代目中村翫雀(かんじやく)の子が、のちに日本の歌舞伎界を背負う初代中村腰治郎です。

近松の 『心中天の網島』の治兵衛を演じて、岸本水府が「頬かむりのなかに日本一の顔」と川柳に詠みました。

生誕の地碑は公園の南西角にあります。

贋治郎(本名林玉太郎)は、ここにあった揚屋「扇屋」に生まれた(万延元年、1860)。

父は名優、3世中村翫雀(がんじゃく)。

明治10年、父翫雀と17年ぶりに対面、

その後ますます芸道にはげみ、近松の世話物に秀で、

近代の上方歌舞伎界を代表する名優といわれるようになった。

「心中天網島」の治兵衛を演じて「頬かむりの中に日本一の顔」と言われた名優。

その三男が二代目層治郎、その長男が三代目膚治郎でいまの四代目坂田藤十郎。

昭和10年没、76歳。屋号を成駒屋。

MAP四ツ橋

新町通のー画に石畳の路地が残っています。

すっかり変貌した新町で、かつての新町遊郭の名残はこの路地のみだとされています。

MAP四ツ橋

新町座があり、「大日本壮士改良演劇会」の旗揚げ公演を挙行し、西日本各地を巡演しました。

自由民権運動に影響された政治批判の壮士芝居で、これに刺激されて川上音二郎のオッペケベー節などが生まれてきます。

彼らの新しい芝居は総称して「新演劇」と呼ばれ, 歌舞伎の「旧派」と対比して 「新派」と通称されるようになった。

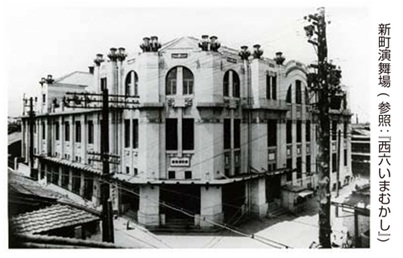

新町演舞場

かつて新町南公園の北側に新町演舞場大正11年(1922)がありました。

新町廓の芸妓たちが踊りを披露した舞台で、

春になると「浪花踊」が上演され、

大阪に春の訪れを告げた。

戦災後、演舞場は書籍取次業の大阪屋となりましたが

社屋の一部に演舞場の外観がそのまま残されていたが、

その大阪屋も東大阪に移転、

高層マンションが建ち全て消え去り石碑だけが残る。

MAP四ツ橋

豊臣秀吉が大坂城を築城したさいに、

大坂市中各地に資材置き場が設けられました。

新町には砂類の蓄積場がありました。

工事関係者が多く集まり、その人々に麺類を提供する店

「いずみや」「津の国屋」などが開業したと

古文書にあります(天正12年・1584)。

石碑は、本邦麺類店発祥の地であるとして、

大阪のそば店誕生400年を祝う会が建立した。

MAP四ツ橋

間長涯(1756~1816)は江戸中期の暦学者・天文学者。

家は長堀富田橋の袂で十一厘という質屋で通称を五郎兵衛。

麻田剛立から天文学を学び、師から推薦されて、

江戸に行って寛政9年に、寛政暦を完成。

その功で幕府から直参取り立ての話が出るが、これを辞退し大坂に帰る。

大坂では英国製の観測器具、技術を研究して、富田屋橋で天体観測に従事。

長涯が橋中で観測を始めると、役人が町民の通行をとめたと。

観測技術は弟子の伊能忠敬にも伝えられ、日本地図作成に大いに役立つ。

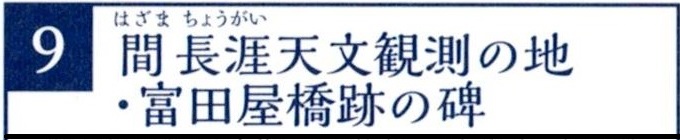

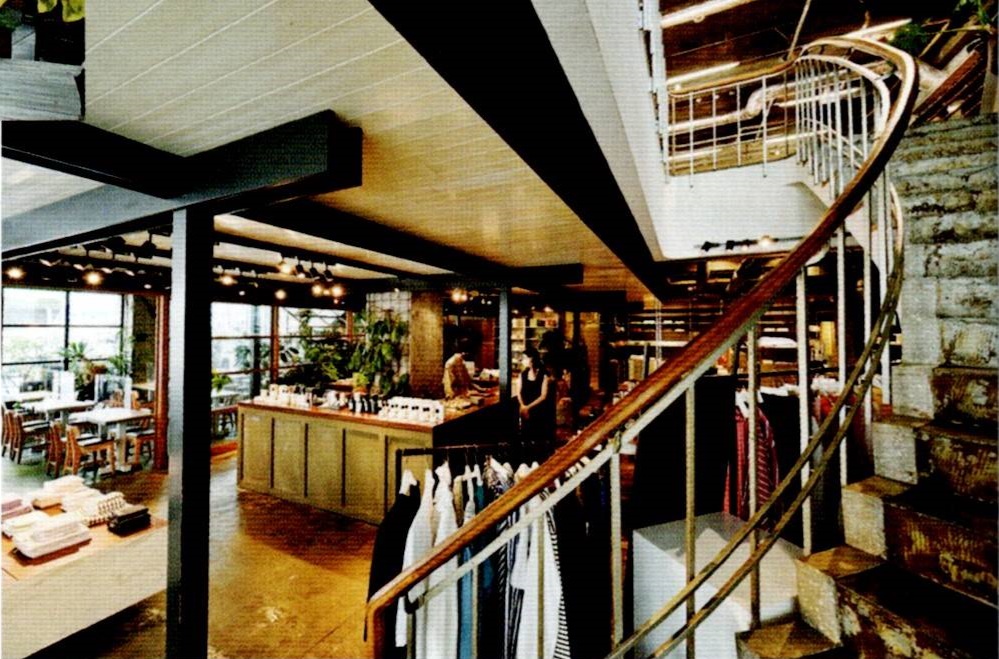

MAP四ツ橋 BIOTOP OSAKA

スポット淀屋橋

日本銀行大阪支店

スポット淀屋橋

日本銀行大阪支店

★日本銀行大阪支店は、二度の移転を経て、現在中之島のほぼ中央にある。

★日本銀行大阪支店は、二度の移転を経て、現在中之島のほぼ中央にある。★当初は、明治15年(1882)12月に現在の大阪倶楽部の場所で開業。

ここへ移ったのは、明治36年(19O3)1月のことであった。

★明治36年(1903)、ベルギーの国立銀行をモテルとして、東京駅も手がけた大御所、辰野金吾博士が設計。

全体としてはネオ・ルネッサンス風で、玄関ポーチは角柱と丸柱を混用し、キャピタル (柱頭飾り)はバロック調。

青緑のドームをもつレンガ・石造りの明治後半期を代表する名建築だ。

以来80年を経た昭和55年(1980)、背後に大規模な新館が建薬されたのに合わせて、旧館も、再生工事が施され外壁(花崗岩)以外は建て替えられた。

ただし、外観及び内部の旧貴賓室まわりおよび、青緑色のドームをもつ石造3階建ての部分は正確に復元。

クラシックな美しさは、往時そのままだ。

かつては御堂筋を 隔てて向かい含う大阪市庁舎と好一対をなしていた。

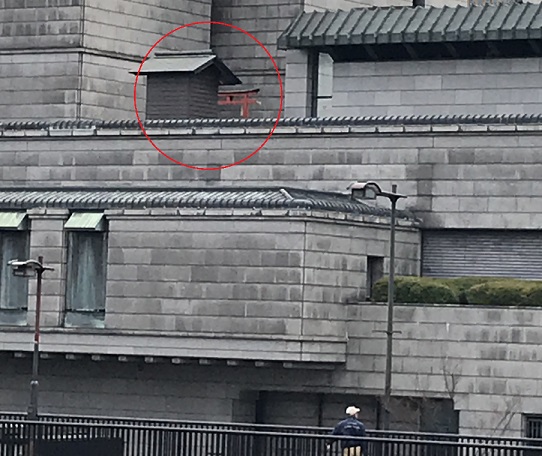

この地は、かつて各藩の蔵屋敷があった。(ここは水戸藩・島原藩)

日銀の裏手にひっそりと島原藩の鳥居がある。見つけられるだろうか。

明治初期には郵便役所となった後、関西財界の指導者・五代友厚の邸宅があった所でもある。

郵便局跡の碑

★新館との間の中庭には、樹齢1OO年を超える高さ16mのクスノキがある。

秀吉による大坂城築城の際、天守閣からの距離を測る目印として植えられたクスノキの子孫と伝えられる。

樹齢200~300年と推定される島原藩屋敷内のイチョウの木もある。

見学可月曜日~金曜日

l0:00~11:20,13:30-14:50

見学人数40名まで(要予約) 無料