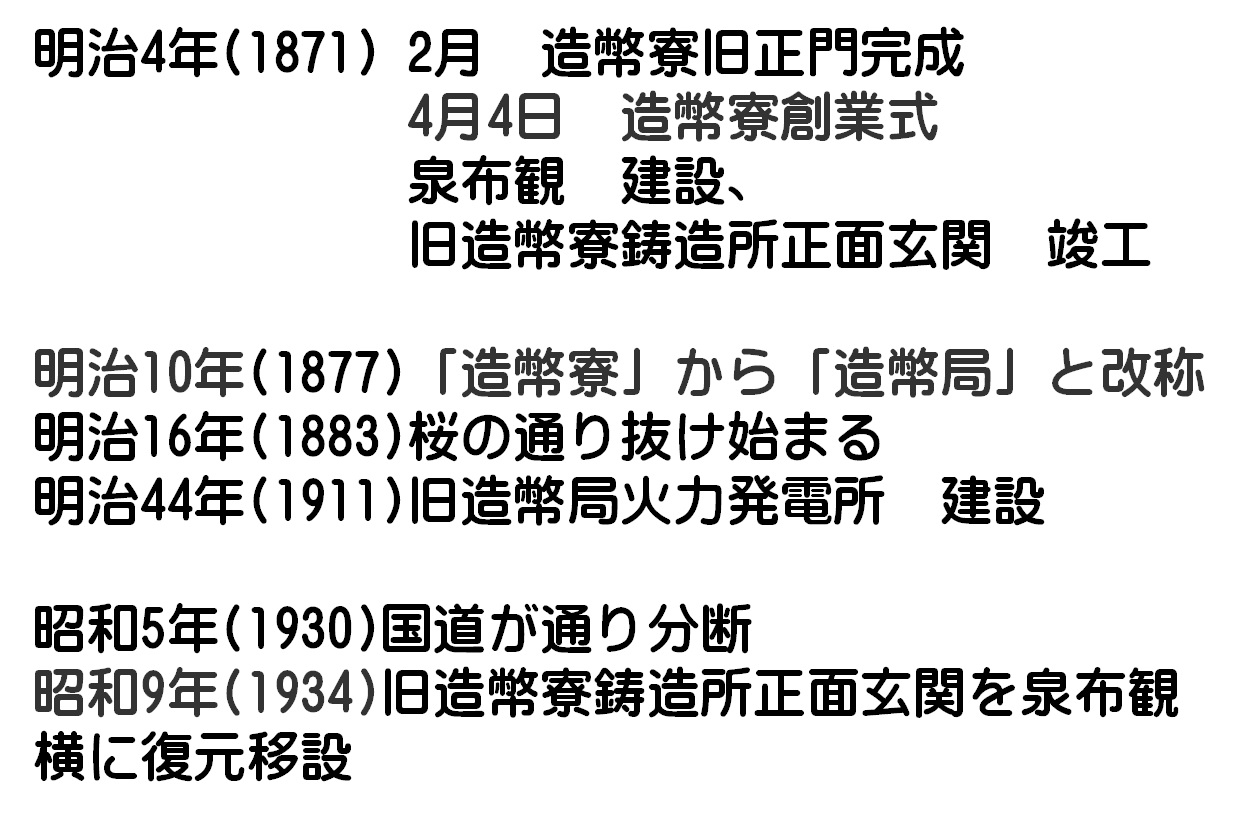

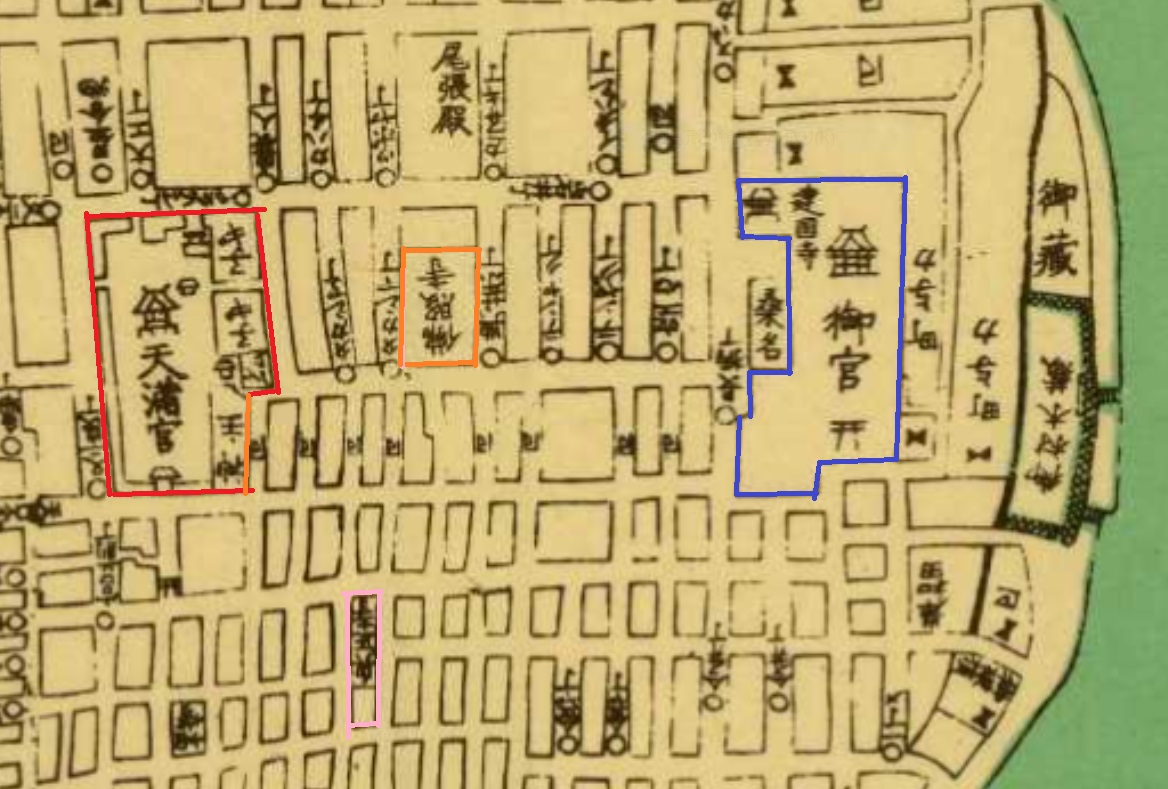

天満かいわいの古地図

1837年地図(大塩平八郎の乱の年)

1843年地図

.jpg)

-

川端康成生誕之地碑 (かわばたやすなり せいたんのちひ)

★ノーベル賞作家、文化勲章(1899-1972)。

-

明治32年(1899) にこのあたりで生まれる。

★父は医師として堀江で開業するが、結核に罹り僅か32歳の若さで亡くなり、母も感染し翌年死亡。

祖父母とともに茨木市に移り育てられるが、中学3年には、すべての肉親を失い孤児になってしまう。

後年、康成はこの幼い頃のつらい思い出が余りにも痛ましかったのか、この天満の生家辺りに立ち寄ることを頑なに拒絶、作品も大阪市に関しては少ない。

★東京帝国大学文学部国文学科卒業。

横光利一らと共に『文藝時代』を創刊し、新感覚派の代表的作家として活躍。

やがて独自の美的世界を築く。

★作品:「伊豆の踊子」、「雪国」、「千羽鶴」、「山の音」など。★昭和43年(1968)に日本人では初となるノーベル文学賞を受賞 した。

★昭和47年(1972)ガス自殺を遂げ、満72歳で死去。

-

★江戸時代の宗旨人別帳(しょうしにんべつちょう=「現在の戸籍のようなもの」)を、この寺で 惣年寄(そうどしより)立ち会いの上、町奉行所に納めたという。

そのため出産があるとこの寺に参るようになったので"産寺(うぶでら)"とも呼ばれた。

-

大阪興正寺別院は、もともと天満興正寺別院として大坂天満(現在の大阪市北区天満4丁目7 滝川公園)にありました。

天満興正寺別院跡地にある石碑文には、文永元年(1264)に興正寺第3世源海上人が天満の地に房舎を建立したと伝えています。

天正13年(1585)、興正寺第17世顕尊上人は本願寺とともに和泉貝塚から天満の地へ移り住みます。

興正寺の本堂は天正14年(1586)8月19日に棟上げされました。

天正19年(1591)、興正寺は豊臣秀吉の命により京都堀川七条の地に本願寺とともに寺基を移転することになりますが、天満御坊は大阪における真宗布教の法城となっていきました。

天保8年(1837)、大塩平八郎の乱で山内が類焼してしまいますが、興正寺第27世本寂上人はすぐさま仮御堂を造立。

天保10年(1839)には対面所、安政3年(1856)には本堂を再建しました。

明治13年(1880)、天満御坊は興正寺天満別院となります。

昭和20年(1945)の大阪空襲で山内すべてが焼失してしまいます。

その後、天満別院は、昭和40年(1965)に大阪興正寺別院と名称を変更して大阪市旭区赤川町に再建され、昭和63年(1988)に現在地である高槻市奈佐原に移転して今日に至っています。

-

明治19年11月4日願宗寺で開校した関西法律学校には入学希望者が殺到し、願宗寺(がんしゅうじ=大阪市西区江戸堀にあった)では収容しきれなくなったため、明治20年4月24日、北区河内町の興正寺別院へ移転した。

明治36年12月に江戸堀校舎へ移るまでの16年間、関西法律学校はここを校舎とした。

興正寺(北門と角櫓)

-

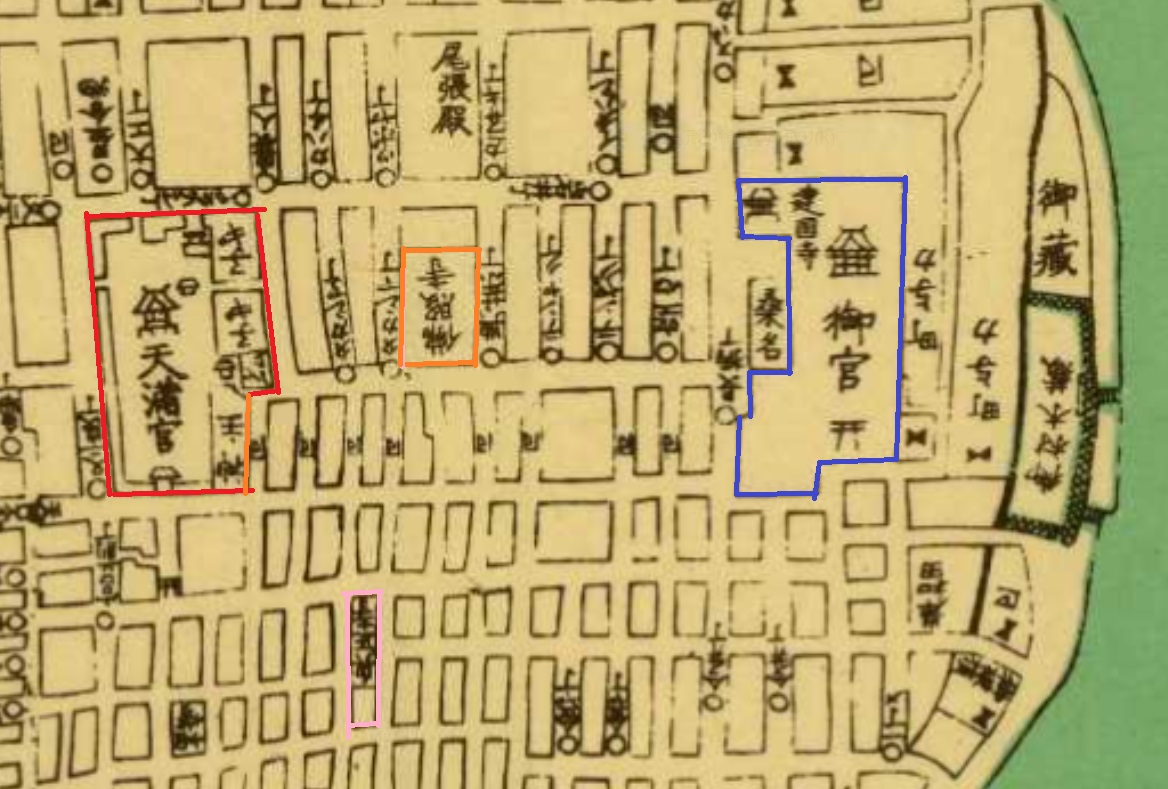

★江戸時代、大坂の市中は幕府の派遣した大坂町奉行支配のもとに北組、南組、天満組の三組に分かれ、総称して大坂三郷と呼ばれた。

★三郷の区分けは、元和年間(1615-1624)から寛永年間(1624〜1644)にかけてまず北組と南組、最後に天満組が形成された。

大川以南から現在の中央区本町通までの北組、本町通から道頓堀あたりまで の南組、天満組は大川以北、北区の大阪天満宮を中心とする一帯である。

★三郷の町数は600 から620 の間で増減を繰り返し天明2年(1782)以降、幕末まで620町(北組250、南組261、天満組109)あったと言われる。

-

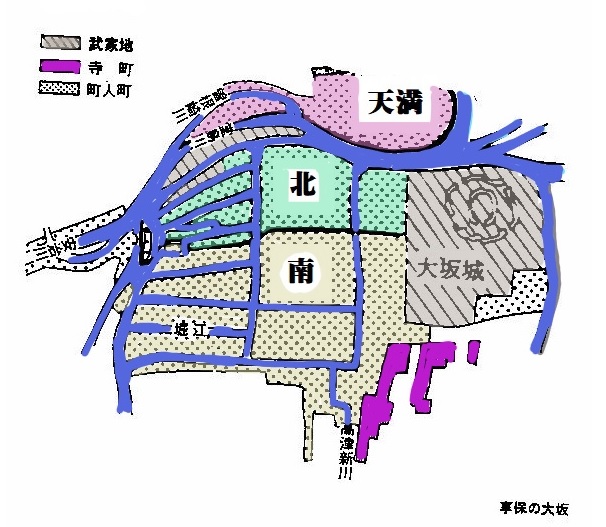

所在地:大阪市北区天満4丁目 最寄駅:地下鉄谷町線・京阪電車「天満橋」下車、北西約300m

天満組の惣会所がこの地に置かれた。 町人による自治的機関として町の行政全般を処理していた。 惣会所筆頭が惣年寄りで、その下に惣代、手代という役職があった。

★三郷の組にはある程度の自治が認められ、町の行政を担当する為、町人の中から選ばれた惣年寄達が月番で惣会所に詰め、下部組織には町年寄や惣代が実務を担当した。

また、大坂町奉行所のもと年貢の取り立て

お触れの通達

町年寄の任命

火消しの人手の指揮など

現在の司法、消防、警察などの業務を担当した。それそれの惣会所には、通達連絡綱が敷かれていた。

★この制度は大阪・岡山・高知・鹿児島などにみられ、江戸時代の初め頃の元 和2年(1616)から明治のはじめまで続いた。

江戸時代、江戸の町年寄に相当する町政機関。

大坂・奈良・岡山・鹿児島などに見られ、町奉行の下で政令の伝達、貢租の徴収その他町政一般をつかさどった。惣会所の筆頭が惣年寄りである。

明治5年(1872)にこの地に滝川小学校が建設され、同44年(1911)まで置かれていた。

-

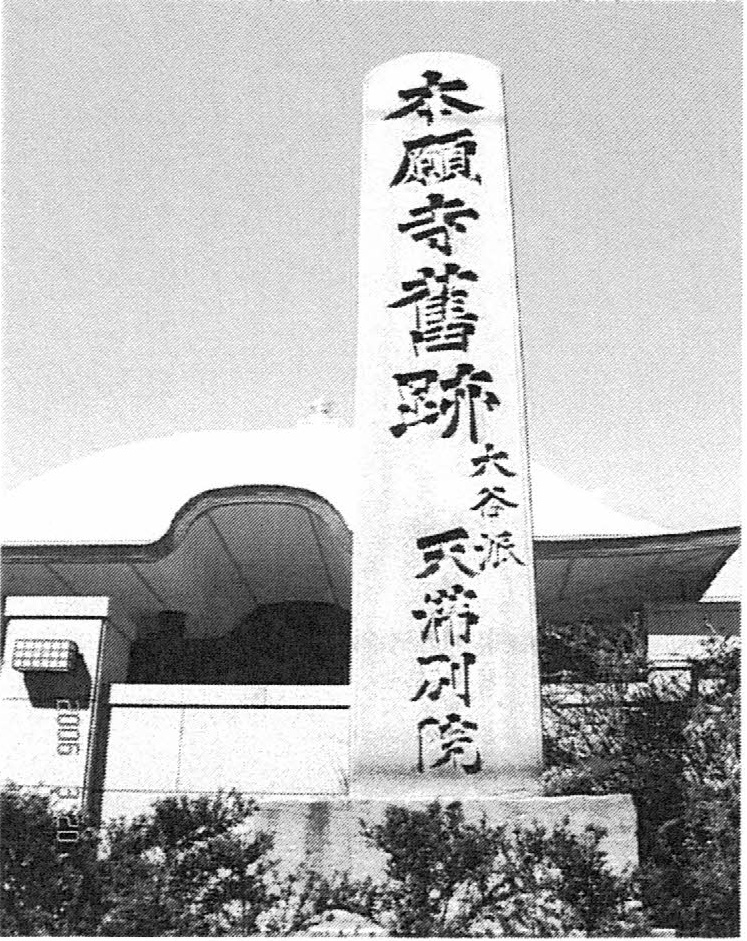

★真宗大谷派東本願寺別院

慶長6年 (1601)天満御坊になり、慶長13年 (1608)に真宗大谷派の別院となった。 本願寺について詳しくは

-

【石山合戦前後の経緯】

大坂(石山)本願寺(大阪城付近)を蓮如上人が建立

信長との石山合戦が10年間も続き、本願寺門徒の信仰の強力さを内外に示した。

天正8年(1580)顕如、信長と和議。

★その本願寺が石山を退去して紀州鷺森本願寺に移転、石山本願寺の堂舎は全て炎上する。

天正11年 (1583)秀吉は大阪城築城。

その後泉州貝塚本願寺へ、

そして天正13年(1585)大阪天満川崎へ移り、阿弥陀堂と十間四面の御影堂が落成する。

★天正19年(1597)現在の場所京都堀川へ移り 京都本願寺の御影堂と阿弥陀堂とが完成した。

文禄元年(1592年)11月24日、教如上人が 顕如の示寂にともない京都七条堀川にある本願寺を継承する。

文禄2年(1593年)准如に法主が継承 する事が決定し、教如は退隠させられる。

教如上人は文禄4年(1595)大坂渡辺の地に大谷本願寺 を建立

慶長3年(1598)大谷本願寺難波の地に移り

慶長6年(1601)天満御坊を建立 しました。 慶長13年 (1608)に真宗大谷派の別院となった。

慶長7年(1602年)、後陽成天皇の勅許を背景に徳川家康より京都七条烏丸に四町四方の寺領が寄進

慶長8年(1603年)、上野国厩橋(現・群馬県前橋市)の妙安寺より「親鸞上人木像」を迎えると、東本願寺、つまりは真宗大谷派が成立する。

頼山陽が「日本外史」で「抜き難し、南無六字城」と讃えている。

-

【本願寺の分裂】

ところが、石山台戦の終結方法をめぐり顕如と長男教如の意見が対立。

江戸時代に巨大宗教本願寺が分裂し、「西本願寺(顕如派)」と「東本願寺(教如派)」に分かれる。

★別院本堂正面に、本願寺第22代現如上人御染筆による 「六字城」の額が掲げられている。

まさしく別院が石山本願寺以来の伝統を受け継いでいることを示しているという。

1837年地図

1843年地図

.jpg)

-

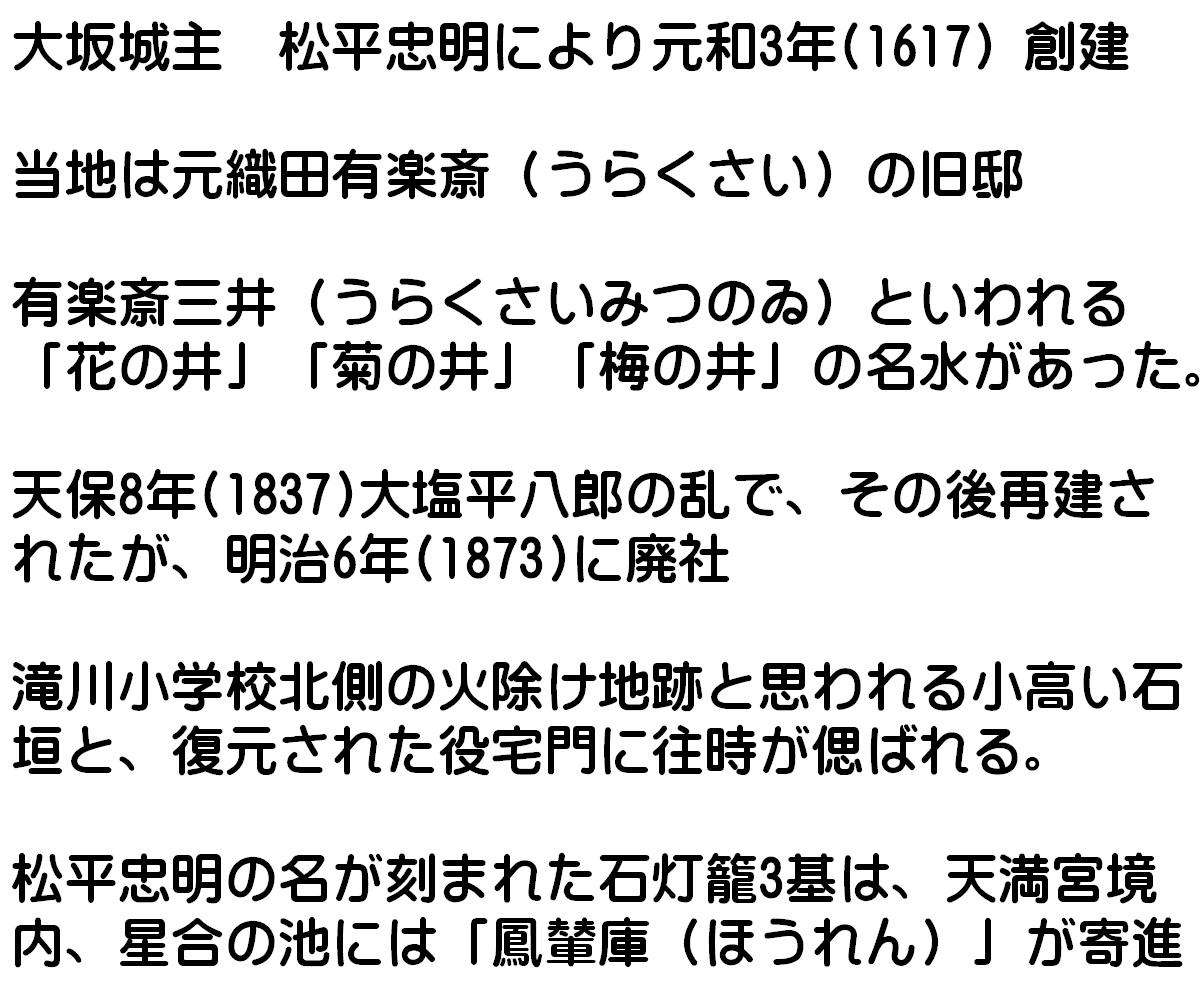

●織田長益(1547-1621)

のちに剃髪して 「有楽斎 (うらくさい)」と号す。

織田信長の父・信秀は12人の男子に恵まれた。

11男として生まれたのが、長益である。

織田一族の者が次々に命を落とすなか、大名として生き残ったのは長益だけだった。

千利休の高弟7人衆の一人で、武将としては活躍出来なかったことが、かえって長益の命を長らえさせ、茶人としての立場をまっとうさせた。

織田・豊臣・徳川と、時の流れによって主を変えつつも、長益の家系は幕末まで大名家として存続したのである。

東京有楽町は、有楽斎長益が江戸屋敷のあった所である。

-

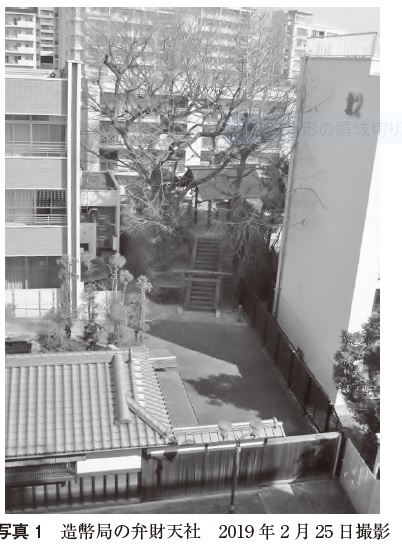

天保8(1837)年の大塩平八郎の乱によって川崎東照宮が焼け た後、火除明地として設定された。

川崎東照宮の防火のために火除土手が設けられた

その後、弁財天社部分の火除土手は、造 幣局により昭和15(1940)年9 月ごろにさらに盛土され、 弁財天社が祀られていたのであった

-

★この武家屋敷風の建物は、江戸時代の大坂東町奉行配下の天満与力・中嶋家の役宅門である。(奉行所は東・西)

当時この一帯は、天満与力の役宅が軒を並べていたところであったが、現在は、この建物が唯一残存するのみである。

★大正未期に現在の位置へ移築され、昭和23年 (1948)に茶室として大幅に増改されたが、老朽化が著しいため、平成12年(2000)に改築された。

-

★江戸時代の陽明学者・大塩平八郎(1793-1837)は大坂東町奉行所の与力として、能吏(のうり=優れた才能を示す役人)の名が高かっただけでなく、若い頃から学問は陽明学を学び、頼山陽などとも交際があった。

★公務の余暇には自邸内で子弟の教育に努めていたが、文政8年(1825)正月、入学盟誓(めいせい=契約・約束をすること)八ケ条を制定して学塾としての体裁を整え、ついに「洗心洞」と名付けた。

天保元年(1830)与力の職を退いた後、この洗心洞で著述・講学に専念した。

洗心洞の門弟はその学風を慕って、与力、同心およびその子弟をはじめ、尼崎藩、高松藩など近隣諸藩の家士たちや、大坂近在の農家から入門するものたちも多かった。

-

★天保7年(1836)の天保の大飢蝕の際、大坂から江戸へ送られる米(廻米)と、豪商による米価釣り上げを狙った米の買い占めによって、大坂の民衆は飢餓にあえいでいた。

大塩はこれに心を痛め、当時の東町奉行・跡部良弼(あとべよしすけ)に対して、蔵米(旗本および御家人の給料として幕府が保管する米)を民に与えることや、豪商に買い占めを止めさせることを要請した。

★しかし聞き入れられなかったため、豪商鴻池善右衛門に対して、「自分と門人の禄米を担保に一万両を貸してほしい」と持ちかけたが、善右衛門は跡部に相談し、跡部が「断れ」と命令し実現しなかった。

★その後は蔵書を売り払うなど私財をなげうち救済活動を行うが、もはや武装蜂起によって奉行らを討つ以外に根本的解決は望めないと考えた。

門人に砲術を中心とする軍事訓練を行った後、門人、民衆と共に天保8年(1837)2月19日「救民」の旗を掲げて約300人で兵を挙げた。

しかし門人の密告によって奉行所の知るところとなり、半日で鎮圧された。

敗れて潜伏後、一ケ月ほどの後、所在が発覚し、放火して自殺する。1793-1837)(44歳)

大塩親子の墓は、北区末広町の成正寺にある。

「終焉の地」の碑は靭公園にある。

★自邸にまず火を放って決起した大塩だが、その火は市中に広がり船場・天満・上町のほぼ全域を焼き尽くした。

江戸期の「大坂三大大火」の一つに数えられる。

-

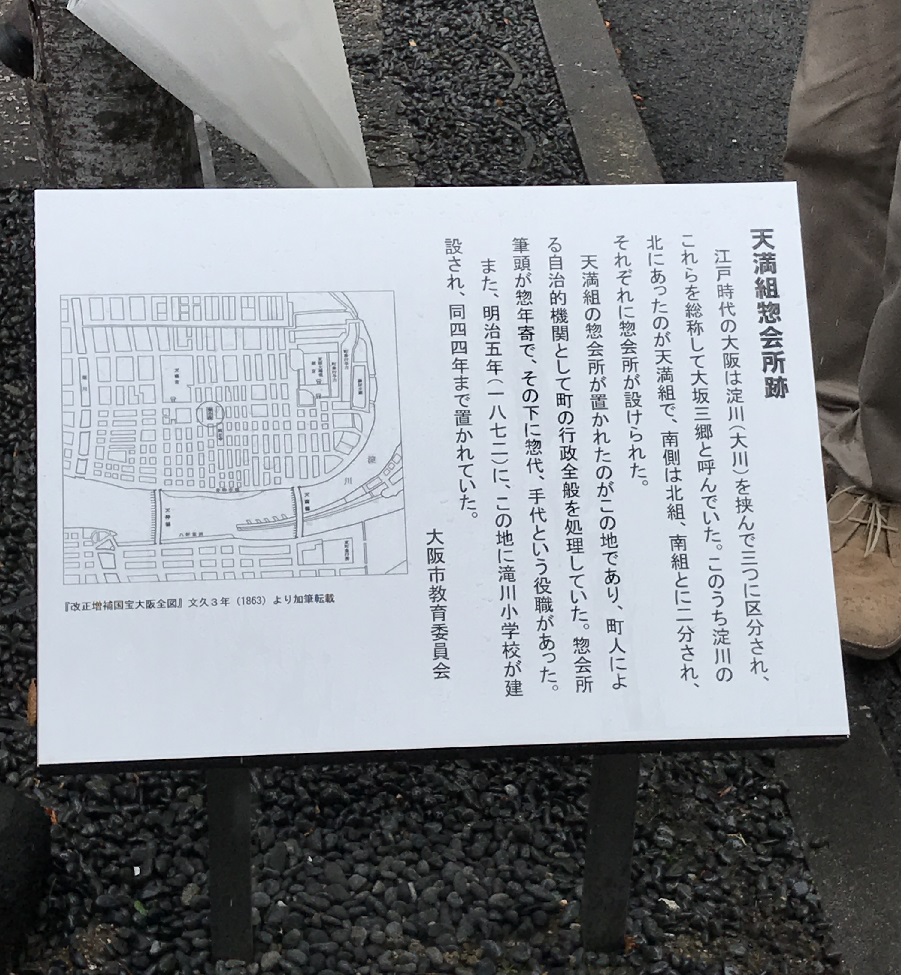

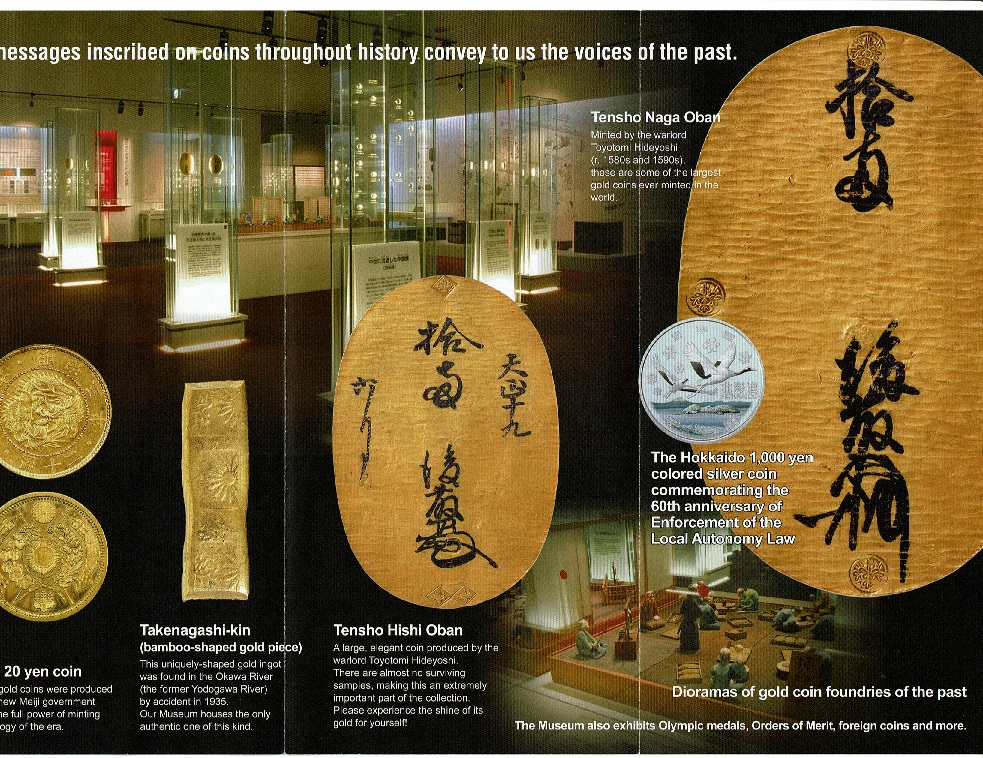

★硬貨の製造、勲章・褒章などの製造を行っている。

ここ大阪が本局、東京・広島に支局を持つ。

★平成15年 (2003)より独立行政法人造幣局となった。

-

明治4年 (1871)4月4日に創業開始。

★明治政府は、新しい貨幣制度 (「両」から「円」への切り替え)確立のため、良質貨幣の発行を計画し、明治元年 (1868)4月、大阪長堀に貨幣支署で新貨の鋳造に着手したが技術未熟で失敗した。

改めて現在地に近代設備の造幣局を建設。

政府がこの建物にかけた意気込みは大きく、堺と広島に炉を築いて輸入レンガの不足分を作らせ、礎材用の青石は播州から取り寄せ、機械は香港の造幣局からイギリス製を購入し、イギリス大技師ウォートルスの指導で明治4年 (1871)2月に完成した。

★その後、局内では、貨幣鋳造に必需の、硫酸、硝酸などいろんな酸、石炭ガス、コークスの製造や、電信・電話なとの設備、天秤・時計などの機械の製作が行われ、大阪の近代化学工業を底で支えた。

風俗画でも、ちょんまげを切った断髪や廃刀、洋服の着用を行い、大阪の西洋化に大きな役割を果たしたと言える。

-

★桜の「通り抜け」で親しまれる造幣局内の桜は、開局当時、近くの藤堂藩屋敷から移植したちの。 明治16年(1883)、時の遠藤謹助局長の「局員だけの花見ではもったいない」との提案により一般開放が始まった。

現在1120種、360本の桜並木が4月中旬公開されている。

-

★造幣博物館のとなりに八角形の古い番所を持つ門がある。

明治4年(1871)創建時の正門の一部でありイギリス人技師ウォートルスの設計になるもの。

鉄製の門柱には菊の花と「大」の字がデザインされている。

-

★造幣局の敷地の一角にある造幣博物館は、明治44年(1911)に造幣局火力発電所として建てられたものを復示して改装したものである。

★昭和44年 (1969)建物の保存をはかり「博物館」として開館。

★平成21年 (2009) 博物館リニューアルオープン

創業時の資料や貨幣の歴史などの展示を見ることが出来る。

展示総数約4OOO点。

●代表的なものとして、

・天正義大判:豊臣秀吉が造った棄華な大判。

現存数が極めて少なく、非常に貴重な大判。

・天正長大判:豊臣秀吉が造った世界最大級の金貨。

・20円金貨幣:明治新政府が造幣技術の総力を挙げて誕生させた金貨幣。

・竹流金:昭和10年に大川(旧淀川)で偶然発見されたユニークな形の金塊。

・手彫り1円銀貨幣:名匠、加納夏雄の作品

・その他、館内には、勲章や五輪メダル、七宝技術の粋を極めた製品、外国貨幣などが展示されている。

-

★博物館 月曜〜金曜 開館 (春の桜の通り抜け期間中は閉館)

予約不要 入館無料

・10名までは予約なしで、正面詰所で受付。

・団体は2ヶ月前の「平日の第一営業日」に申し込み。

・電話にて受付 06-6351-8509

・見学時間 9:00-16:45

★エ場見学 月曜〜金曜 要予約 無料

-

★造幣寮 (造幣局の前身)の応接所として明治4年 (1871)に建設された。

大阪府最古の西洋建築であり、昭和31年 (1956)に国の重要文化財に指定されている。

明治天皇による命名で「泉布」は貨幣、「観」は「館」を意味する。

★迎賓館である泉布観が国道を隔てた所にあるのは、元々は同じ施設内にあったものが、昭和5年(1930)、桜宮橋完成に伴い国道が通され分断されたため。

平成12年 (2000)国道1号線拡張工事の為、庭が削られた。

★文化施設として新たに活用するプランが練られているところで、そばの帝国ホテル大阪とともに、水辺の集客ゾーンとして今後が期待されている。

毎年、春分の日前後に一般公開されている。

★造幣寮 (造幣局の前身)の応接所として明治4年 (1871)に建設された。

★明治22年 (1889)に宮内庁に献納され正式に大阪行在所となった。

大正6年 (1917)大阪市の所管となり、約30年間大阪実科女学校 (桜宮高枝の前身)が校舎として使用した。

現在、教育委員会が管理している。

★昭和5年(1930)、桜宮橋完成に伴い国道が通され造幣局と分断された。

平成12年 (2000)国道1号線拡張工事の為、庭が削られた。

-

★建築様式は、周囲にべランタを持つコロニアル式と呼ばれるもの。

高温多湿な我が国の気侯を考えて設計してあり、アイルランドの建築技師ウォートルスの設計と監督のもとに、日本の職人の手で施工された。

-

国の重要文化財

★もともとは、明治4年 (1871)に金・銀貨幣工場の玄関として竣工。

★昭和10年(1935)泉布観の建設時に復元移築した。

美しい列柱を持った歴史的建造物。

泉布観と同じくアイルランド人ウォートルスの設計で、 石造切妻造銅板葺のこの建築物は、昭和31年 (1956)に泉布観とともに国の重要文化財に指定されている。

-

★もともとは金・銀貨幣工場の玄関で、明治4年 (1871)に竣工した。

★昭和9年 (1934)泉布館に隣接して明治天皇記念館 (のちに聖徳館と改称)を建設するに際して、もとの造幣寮鋳造所正面玄関を昭和10年(I935)復元移築したもの。

★戦後に桜宮公会堂と桜宮囲書館として使われた。

★昭和31年 (1956)に泉布観とともに国の重要文化財に指定されている。

★昭和 59年(1984)からユースアートギヤラリーとして市民に活用された。

★平成25年 (2O13)春から、(株)ノバレーゼにより結婚式場やカフェレストランとして新たな活用が始まった。

-

★天神橋筋商店街は、大阪市北区にあるアーケード商店街。

南北2.6 キロメートル、600余席の『日本一長い商店街』で有名。

地名にならって「〇丁目商店街」のように分類される。

1丁目から6丁目までの連台組合はない。

「3丁目商店街」ほ平成18年(2006) 5月に「がんばる商店街77選」に選ばれた。(安くて美味しい食べ物屋が集まるのは、「JR天満駅」周辺)

★江戸期に日本の物流で主要な役割を果たした「天満青物市場」を中心として発達した。

元々は南の大川、北の淀川から「大阪天満宮」の参道だった通りに店が集まり、人が集まってこのように長い商店街に発展。

アーケード上部に赤や青の鳥居がぶら下がっているのも頷ける。

★天神橋筋二丁目の南北アーケードの入り口には、天神祭のお迎え人形のモチーフが四体ずつ飾られている。