-

大将軍社の創祀より約250年後の延喜元年(901)、

無実の罪により筑紫(福岡県)太宰府に左遷された。

道真公は、道明寺(藤井寺市道明寺)の伯母覚寿尼に別れを告げられた後、当地から太宰府へ船出された。

その船待ちの間に、大将軍社に旅路の無事を祈願されたのである。

延喜三年(903)、道真公は太宰府で寂しく五十九歳の生涯を終えられた。

★ところが、そのあと道真の左遷に加担した者が次々に変死を遂け、さらに天災が相次ぎ、御所に落雷する事件まで起こった。

時の朝廷(醍醐天皇)や民衆はそれらの異変を菅公の崇りだとし、菅公は天候を司る神、天神だと意識されるようになっていった。

まもなく仏教の影響を受けて、"天満大自在天神"の神号ができ,菅公を祀る神社は「天満宮」と称された。

ちなみに、"天満"の名称は,菅公の怒りが 「天に満ちた」ということから起こったともいわれる。

★天暦3年(949)のある夜、大将軍社の前に一夜で七本の松が生え、金色の霊光を放ったという。

これを聞いた時の村上天皇は、菅公の奇縁を感じ勅命で天神さんを鎮座された。

これが大阪天満宮の創始である。

★当初の天神信仰は菅公の無念の霊を慰めるものだったが、次第に生前の人格や学識を崇敬する信仰に変化していき、やがて学問全般の神として全国に広がった。

没後の菅原道真を神格化した呼称、あるいは神格化された道真を祀る神社。

主に学問の神、雷神、仏法神として祀られている。

天神信仰、天満宮の主神。

祟り神で神仏習合した神。

〈845年8月1日- 903年3月26日〉

平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家。

醍醐朝では右大臣に、

が、謀反を計画したと(昌泰の変)、大宰府へ左遷。

延喜三年(903)、太宰府で五十九歳の生涯を終える

死後怨霊、天満天神として信仰の対象となる

現在は学問の神、受験の神

菅原 道真(すがわら の みちざね)

承和12年6月25日〈845年8月1日〉- 延喜3年2月25日〈903年3月26日〉

日本の平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家。

参議・菅原是善の三男。

官位は従二位・右大臣。贈正一位・太政大臣。

忠臣として名高く、宇多天皇に重用されて、寛平の治を支えた一人であり、醍醐朝では右大臣にまで上り詰めた。 しかし謀反を計画したとして(昌泰の変)、大宰府へ大宰員外帥として左遷され現地で没した。延喜元年(901)、右大臣菅原道真(菅公)は、謀反を計画したとして(昌泰の変)、大宰府へ大宰員外帥として左遷された。

道真公は、道明寺(藤井寺市道明寺)の伯母覚寿尼に別れを告げられた後、当地から太宰府へ船出された。

その船待ちの間に、大将軍社に旅路の無事を祈願されたのである。

延喜三年(903)、道真公は太宰府で寂しく五十九歳の生涯を終えられた。

死後怨霊と化したと考えられ、天満天神として信仰の対象となる。

現在は学問の神、受験の神として親しまれる。

太宰府天満宮の御墓所の上に本殿が造営されている。

-

天神祭:7月25日

大阪天満宮公用車番号「25」

菅原道真誕生日:承和12年(845年6月25日)

菅原道真命日:延喜3年(903年2月25日)

菅原道真が太宰府に左遷:901年1月25日

大阪天満宮ほか各地の天満宮の電話番号末尾がすべて「25」

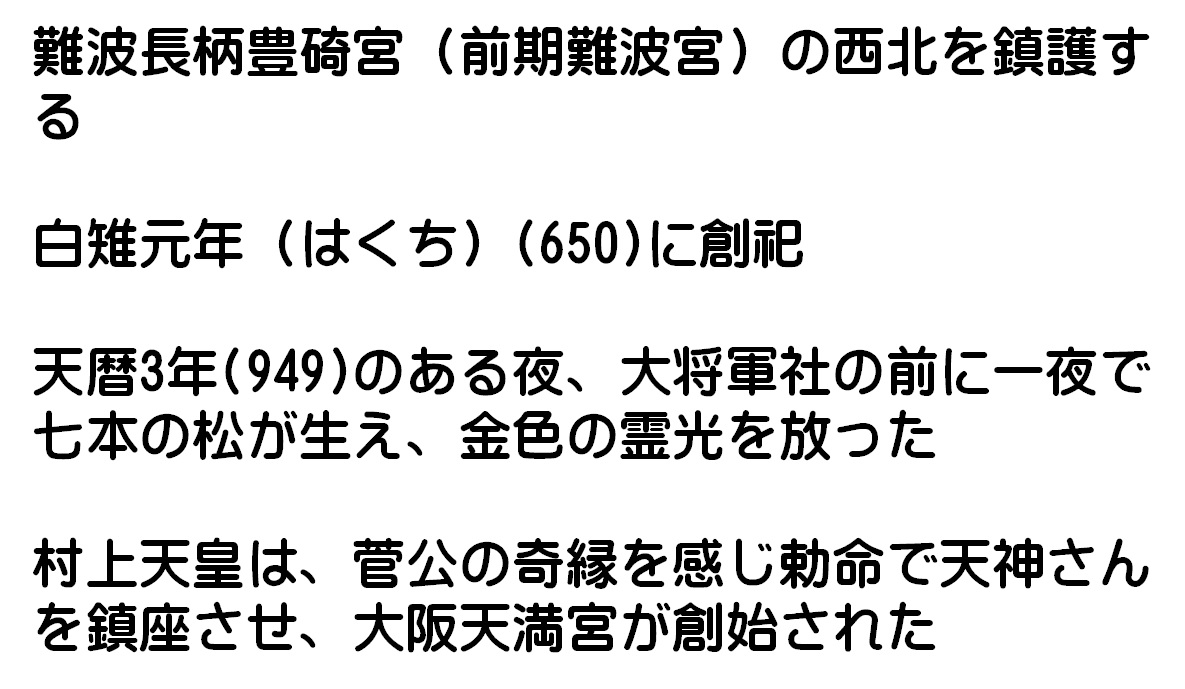

★大将軍社は、大化の改新を受けて、孝徳天皇が遷都された難波長柄豊碕宮(前期難波宮)の西北を鎮護するため、白雉元年(はくち)(650)に創祀(そうし=まつる)された叢祠(そうし*ほこら=神を祀る小規模な殿舎)です。

毎年六月と十二月の晦日に、鬼気(もののけ)が都へ侵入するのを防ぐ道饗祭(みちあえのまつり)を斎行していた。

-

大将軍社の創祀より約250年後の延喜元年(901)、

無実の罪により筑紫(福岡県)太宰府に左遷され、当地から太宰府へ船出された。

その船待ちの間に、大将軍社に旅路の無事を祈願されたのである。

延喜三年(903)、道真公は太宰府で寂しく五十九歳の生涯を終えられた。

★天暦3年(949)のある夜、大将軍社の前に一夜で七本の松が生え、金色の霊光を放ったという。

これを聞いた時の村上天皇は、菅公の奇縁を感じ勅命で天神さんを鎮座された。

これが大阪天満宮の創始である。

この社殿は南向きなのに、石畳はなぜか斜め方向です。なぜ斜めなのでしょう?

古代の都では、災いをもたらす鬼魅や疫病が都に入るのを防ぐために、都の四隅方向で「道饗祭(みちあえのまつり)」が斎行されました。

この大将軍社の地は四隅のうちの西北の位置に当たります。そのため、長柄豊碕宮から西北方向を拝むように石垣が敷かれているのです。

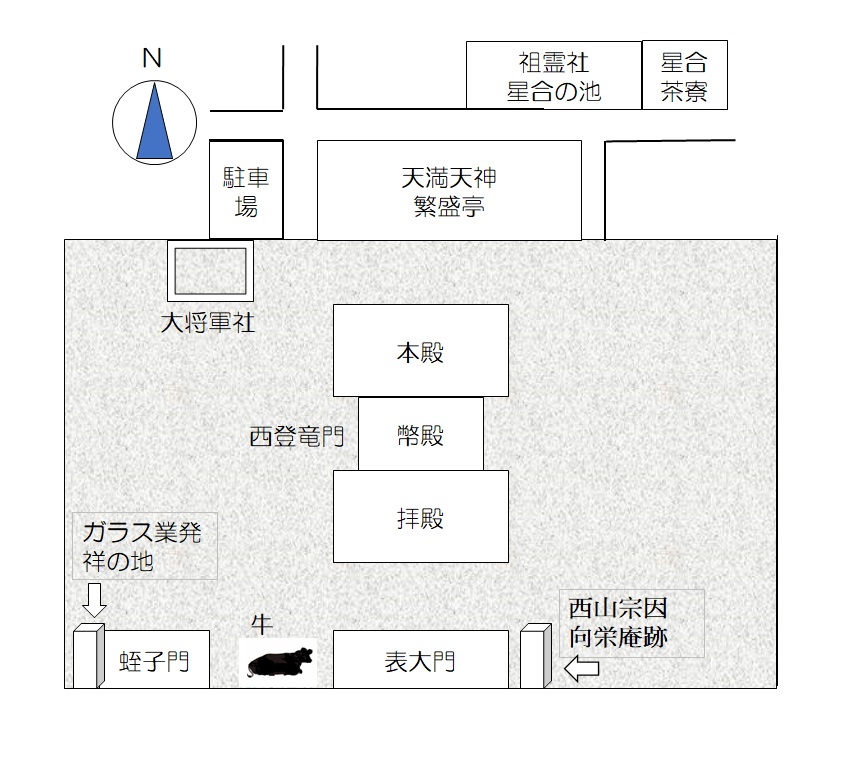

天満宮地図 北トップへ

-

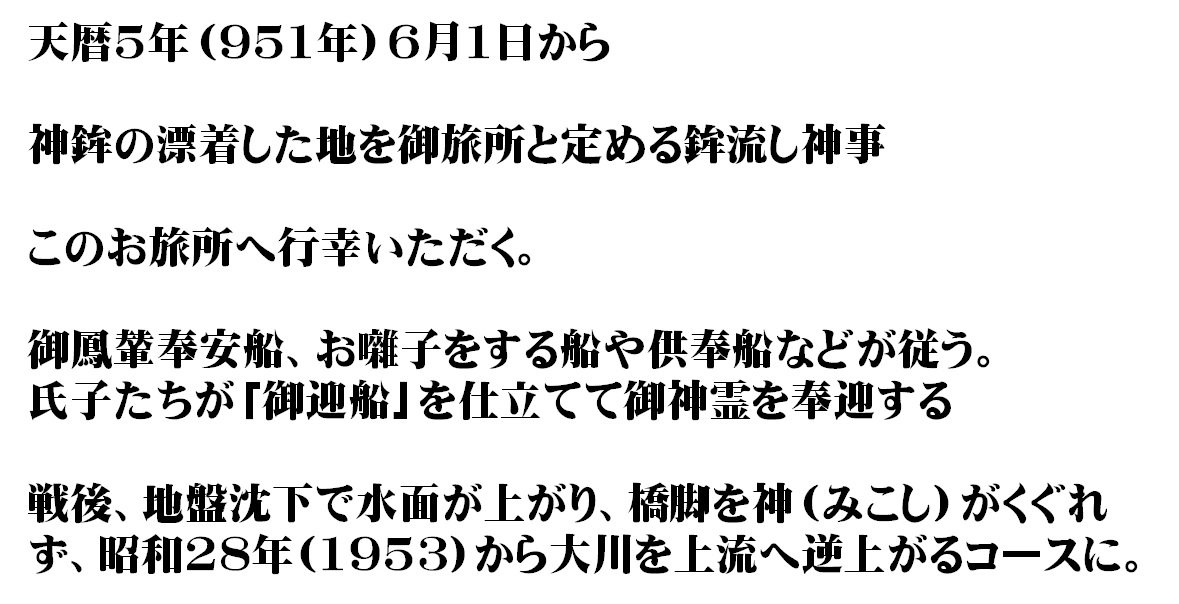

大阪天満宮が鎮座した2年後の天暦5年(951年)6月1日より始まる

毎年7月24・25日に行われる夏祭りで一千年の歴史を誇っている。

【日程】

7/23 ギャルみこし

7/24 宵宮 鉾流し神事

7/25 本宮 陸渡御、船渡御

船渡御(ふなとぎょ)が圧巻。

ジキジンの地車唯子(だんじりばやし)

陸渡御(天満宮本殿にて、御神霊を御鳳輦(鳳凰飾りのあるおみこし)にお移しします。 そして、御鳳輦を陸を歩いて川岸までお送りする神事

-

昔(天暦5年(951年)6月1日)は、神鉾(かみほこ)の漂着した地を御旅所(おたびしょ)と定め(鉾流し神事),このお旅所へ御神霊に行幸いただくのが「船渡御」であった。

神霊をのせた御鳳輦奉安船(ごほうれんほうあんせん=神輿を安置する船)に、お囃子をする船や供奉船などが従い、

氏子たちが「御迎船」を仕立てて御神霊を奉迎するのは現在も同じ。

その時船上に飾られたお迎え人形は、元禄初期(1690ごろ)から出来たと言われ、現在、酒田金時など16体が現存し、平成23年(2011)その全てが大阪府有形民俗文化財となった。

戦後船渡御は復活したが、地盤沈下で水面が上がり、川下への橋脚を神(みこし)がくぐれず、昭和28年(1953)から大川を上流へ逆上がるコースになった。

船は4種類

御神霊をのせた御鳳輦奉安船、

催太鼓船や地車囃子船など神に仕える講社の供奉船、

神をお迎えする風流人形を飾った御迎船、

協賛団体や市民船などの奉拝船、

その他どんどこ船や子供どんどこ船、落語船などの列外船がある。

登竜門と社殿

-

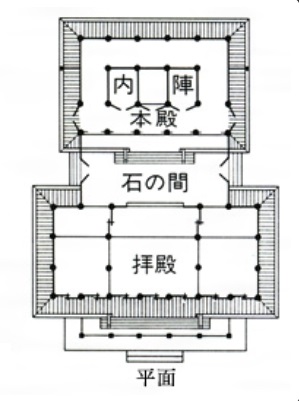

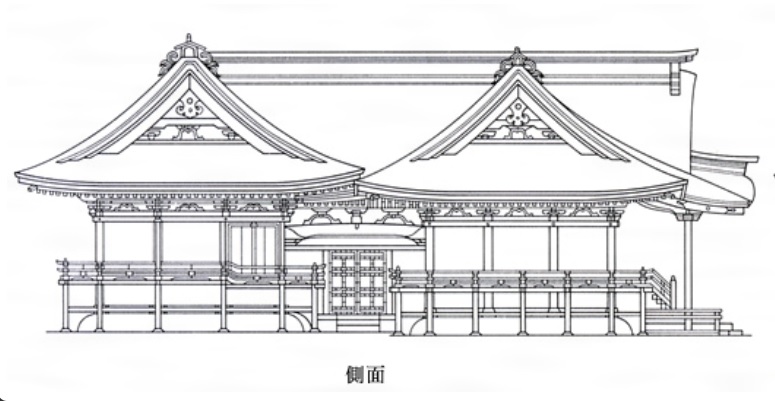

神社の社殿形式の一つ。京都北野神社、日光東照宮などのように、本殿と拝殿を相の間(あいのま)で連結したものをいう。

屋根は本殿、相の間、拝殿とエの字形に連なる。

相の間の床が、本殿、拝殿より低く石敷きとなるものを石の間という。

一般には相の間は拝殿と同じ高さの板敷きになり、幣殿(へいでん)として利用される。

権現造の名は東照権現に由来し、別に石の間造ともよばれる。

相の間(石の間)は拝殿と同じ高さの板敷きになり、幣殿(へいでん)として利用される。

-

★現在の社殿は弘化二年(1845)再建の人母屋造りの本殿・拝殿と、切妻造りの幣殿からなる権現造りの複合建物。

本殿(入母屋造) 幣殿(切妻造) 拝殿(入母屋造)

なかでも幣殿東西の唐門は唐破風庇屋根で、その複雑で優雅な姿が独特の景観を造り出している。

-

社殿は権現造人母屋造りの本殿・拝殿と、切妻造りの幣殿からなる

幣殿の東西の唐門を登龍門と呼んでいる

毎年受験シーズンが始まる一月〜三月の数日間、東唐門から西唐門へ通り抜けて参拝できる。

川崎東照宮の石灯籠がある

登竜門とは、「出世や成功のための関門」、

本来は「出世や成功につながる関門を通ること」を意味する言葉、現在では「関門そのもの」を指す言葉として広く使われている。

登竜門の由来は、中国の歴史書「後漢書」の「李膺伝(りようでん)」

中国の黄河には「竜門」と呼ばれる激しい急流があり、「竜門を登ることができた鯉は竜になれる」という言い伝えから。

東照宮の遺構は少ないが、松平忠明の名が刻まれた建立当時の石灯籠3基は、現在天満宮境内にある。写真はそのうちの1基。

登竜門の脇にある。

家康の特命により 摂津大坂藩10万石の藩主 となり、戦災復興にあたった。

大坂統治時における忠明の事績とされる都市計画には主に以下のもの。大坂城三の丸の壊平と市街地開放

京都伏見町人の大坂移住

京町堀川・江戸堀川・道頓堀川の開削

寺院および墓地の移転廃合

元締衆の任命と市中町割の施行

水帳(みずちょう)の制定と町中の制度化

これらのうち、実際には忠明以降の幕府直轄領時代に実施された計画も多いが、その準備を含め、忠明は大坂都市計画史上特筆すべき業績を残した。

-

天満宮ではお供え物に鴨や雉は供えるが、鶏肉、卵も用いない

天井の方位盤、西の”酉(鶏)”のところは「鳳凰」

正門は弘化2年に建てられたものが残っており、天井にちょっと面白い方位盤がある。

北は”子(鼠)”、南は”午(馬)”と、それぞれ十二支が浮き彫りになっているが、西の”酉(鶏)”のところは「鳳凰(ほうおう)」になっている。

大宰府へ下向途中の菅公が河内の「土師寺」(はじでら)(現藤井寺市の「道明寺」)の住職をしていた叔母の覚寿尼と別れを惜しんだおり、夜明けを告ける鶏の鳴き声に出立を急がされた。

大宰府へ下向途中の菅公が河内の「土師寺」(はじでら)(現藤井寺市の「道明寺」)の住職をしていた叔母の覚寿尼と別れを惜しんだおり、夜明けを告ける鶏の鳴き声に出立を急がされた。

菅公が「鳴けばこそ 別れも憂けれ鶏

「(鶏が鳴けば別れを急がねばならない、いっそ鶏の鳴かない里の暁が望ましい)」と詠んだという故事により、"鶏"をはばかったもの。(とり) の音の 鳴からん里の暁もがな」

当宮では神饌(しんせん=お供え物)に鴨や雉は供えるが、鶏は肉はもちろん、卵さえも用いないそうである。

-

1.乙丑(きのと うし)年生まれ

2.元服の夢に牛が登場

3.山で懐いてきた牛を可愛がっていた

4.太宰府に向かう際、牛に命を救われた

5.丑の日に亡くなった

6.亡骸を運ぶ牛が座り込み動かなくなった

7.神号(天満大自在天神)から

菅公の遺言 「自分の遺体は車に載せて牛に曳かせ、牛が立ち止ったところに埋葬せよ」の通り、牛が安楽寺の前で伏せて動かなくなったのでその場を墓所とした。 その場が現在の太宰府天満宮である。 このことから天神信仰には牛がつきものとなり、天満宮には伏せ牛が奉納されている。

牛の像は4体あります

ずい‐じん【随身】《「ずいしん」とも》

1 平安時代以降、貴人の外出のとき、警衛と威儀を兼ねて勅宣によってつけられた近衛府の官人。

2 神社の左右の神門に安置される守護神。

正式には右大臣・左大臣ではなく「矢大臣・左大臣」

矢大臣は右大臣とも呼ばれるが、江戸時代では矢大臣が一般的な名称だった

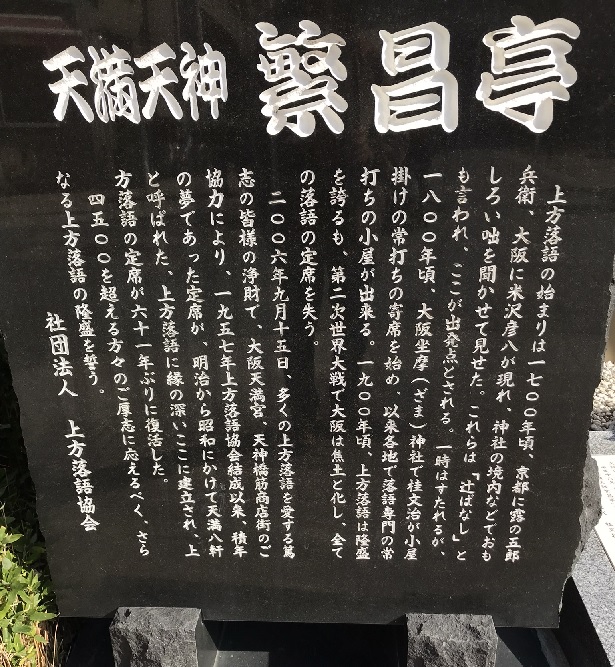

天満天神裏

1837年地図

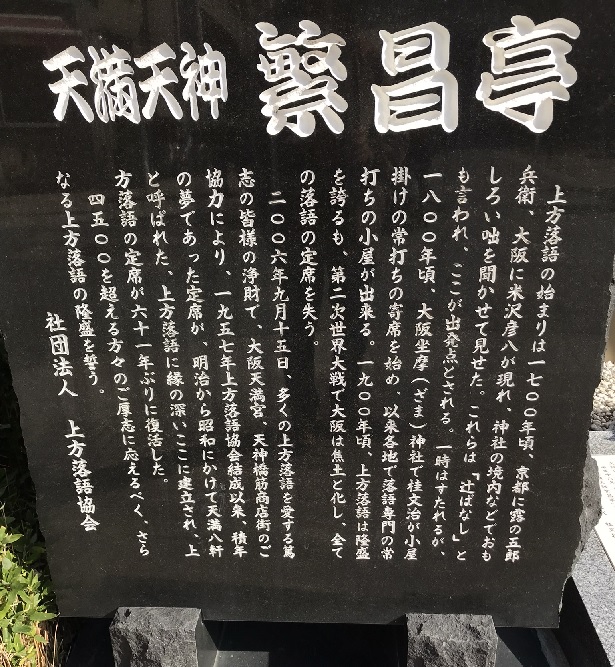

繁盛亭の碑には「 江戸時代の大阪天満宮境内は、現在の国道一号線あたりまで広がっており、演芸や飲食の小屋が約50軒も建ちならび、人形所浄瑠璃、新内節・うかれ節・軽口(落語)・神道講釈などの諸芸が人気の遊興地でした。明治初年の「上知令」によって大工門から北側が境外地になると周囲は「天満天神裏」と呼ばれそれまで以上に小屋や飲食店で賑わいました。

ここらは“新門通りの八軒”いいましてな。天神さんの新しい方の門、つまり裏門のぐるりに、劇場が八軒おましたんや。」とあります。

「文芸館(のちの花月)」「国光席(浪花節)」「吉川館(万歳)」「天満座(歌舞伎)」「朝日席(万歳、安来節)」「杉の木席(寄席)」「南歌久(女義太夫)」「八重山席(講談)」と小屋名と上演種目が記載されています。

『実記百年の大阪』より

明治四年(一八七一)一月五日に太政官布告として達せられ寺社境内以外の土地を上知すると命じた。

すでに慶応元年(一八六五)には鹿児島藩が寺院領を没収しており、廃仏毀釈においても寺院領の没収がみられていた。

-

吉本興業のホームページによれば「1912年(明治45年・大正元年)4月1日 吉本吉兵衛(通称・泰三)・せい夫婦が、天満天神近くの寄席「第二文芸館」で、寄席経営の第一歩を踏み出す」とある。

天満天神繁盛亭の向かいの駐車場あたりといわれている。

-

ポイント 天満宮の駐車場をただで借りる

建設費は寄付

提灯に寄付した人の名前

商店街の会長土居年樹さんからの「駐車場になっる場所を大阪天満宮の宮司さんが、ただで寄席にしてもろても、ええと言うてはりまんねん」というお話で吉本興業発祥の地「天満八軒」に建てることになった。

建物の建設費にと集めたお金は2億4千万円。

提灯がぎっしり吊られ、寄付した人の名前が書かれている。

平成18年(2006)天満宮の敷地内に天満天神繁昌亭(上方落語の専用寄席)がオープンした。

(「繁昌亭とは」六代 桂文枝)

「繁盛亭前の碑」

「繁盛亭前の碑」

初代露の五郎兵衛(つゆの ごろべえ) - (1643年(寛永20年)? - 1703年6月22日(元禄16年5月9日))は、江戸時代前期の落語家。京都出身で、元は日蓮宗の談義僧。還俗して辻咄つじばなしを創始し、京都の北野、四条河原、真葛が原やその他開帳場などで笑い咄、歌舞伎の物真似、判物を演じた。故に上方落語の祖とされる。

生國魂神社にある碑

生國魂神社にある碑

京都に露の五郎兵衛、大坂に米澤彦八が現れ、神社の境内などで滑稽な話を演じて人気を博す。この二人を上方落語の始祖とする。

座間神社にある碑

座間神社にある碑

「中興の祖」初代桂文治は寛政年間(1789〜1800)座間神社境内に大阪ではじめて寄席を建て 抜群の話芸で名人と称され上方落語繁栄の基礎を築いた。

手を掲げ、手拍子の準備。

「打ちまーしょ!」の掛け声の後に、「パンパン」と2回手をたたきます。

次に、「もひとつせぇー!」で「パンパン」。

最後に、「いおう(祝う)てさんどぉー(三度)」の掛け声の後に「パパン、パン」と叩きます。 大阪締めの聞ける自動販売機。天満宮の北がわの入り口付近(大将軍社近く)にあります。

大阪締めの聞ける自動販売機。天満宮の北がわの入り口付近(大将軍社近く)にあります。

ポイント 愛嬌橋

「星合茶寮」、名物は「すべらんうどん」

池にかかる橋の名前は「愛嬌橋」。この橋の上で出会った男女は、星の神秘的な力によって結ばれるという言い伝えがあります。根拠はありません。

毎年7月7日の七夕の日には「星愛七夕まつり」が開催されます。“厄払い”もできるそうです。

愛嬌橋を渡ったところにあるのが「星合茶寮」、名物は「すべらんうどん」受験生には人気です。

池の別名は「亀の池」、なるほど亀が泳いだり甲羅干しをしています。

-

ポイント 東照宮の鳳輦

★東照宮の遺構は少ないが、滝川小学校北側の火除け地跡と思われる小高い石垣と、復元された役宅門に往時が偲ばれる。

松平忠明の名が刻まれた建立当時の石灯籠3基は、現在天満宮境内にあり、星合の池には葵の紋がある「鳳輦庫(ほうれん)」が寄進されている。

御鳳輦とは :屋形の上に金色の鳳凰を据えた輿のことで天皇の正式な乗り物であり、現在では神霊の渡御(とぎょう)等に用いられています。

ポイント 「天神橋」と「天満橋」の橋名板が見れる

明治18年の洪水で流され、21年にドイツ製鉄橋として再生されたときの橋名板です。

「天神橋」の橋名板の右奥にあるのは「天満橋」の橋名板

※浪花三大橋天神橋

※浪花三大橋天神橋

天満宮の南側

-

★日本にガラスが伝わったのは、 天文(てんぶん)18年(1549)にフランシスコ・ザビエルが大内義隆 (戦国時代の周防の大名)に贈った ガラスの鏡や達眼鏡など、ガラス製品の渡来がきっかけだとされる。

やがてヨーロッパからガラス製品が輸入されるようになり、長崎にガラス製法が伝わって日本でもガラスが作られるようになった。

-

★天満に吹きガラスの職人が誕生したのは、 播磨屋 (本名:久米清兵衛)が、長崎でオランダ人からガラス製法を学び、天満へ来て玉屋を開き、珍しい色のガラス玉細工を始めた のが最初で、日本のガラス工業界は実質的に大阪のここから始まったと言われている。

★大阪天満宮の正門西側にある「大阪ガラス発祥之地」の碑。

江戸中期に長崎から来た播磨屋清兵衛がガラス製造を始めた説や、文政2年(1819)に渡辺朝吉が日本初のガラスエ場を設営した説 がある。

安永〜文化年間(1772〜1818)には、大阪・天満は日本一のガラス製造都市となったが、天保以降になると次第に江戸にその地位を奪われていった。

★天満のガラスは、昭和の時代まで続き、戦後の初め頃はまだ健在であったが、その後は衰退し、現在では、切子工房などで伝統が受け継がれている。

天満宮地図 北トップへ

-

ポイント 「談林派」の盟主

門下には井原西鶴、上島鬼貫、小西来山など

社前に向栄庵をむすぶ

★西山宗因は肥後八代、加藤家の人で、京都で連歌師を志した。

正保4年 (1647)大阪へ下った。

天満宮連歌所の宗匠(そうしょう=文芸・技芸などの道に熟達しており、人に教える立場にある人)となり、社前に庵をむすんでこれを向栄庵と称した。

★西山宗因は、通俗性と自由性、現実性を強調する俳諧論をとなえ、その軽快で謡曲がかった軽口の巧妙な作風は当時の庶民的な風潮の中で圧倒的な人気を博したと言われている。

-

ポイント 「談林派」は貞門の保守的傾向の打破するため、字余り、奇抜な趣向、速吟などに走る

江戸前期の俳諧(はいかい)の一流派。

貞門に次いで現れ,宗因を盟主とする。

貞門の保守的傾向の行きづまりを打破するため,

字余り,

奇抜な趣向,

速吟などに走り,

西鶴の矢数俳諧なども含めて,1680年前後流行した。

やがて漢詩文調の新風におされ,談林派から抜け出た芭蕉が蕉風を確立するに至り,大勢はこれに移り衰滅した。

門下には井原西鶴、上島鬼貫(おにつら)、小西来山など俳話史に傑出した文人が現れ、上方文化の隆盛を呼んだ。

現在、天満宮境内に句碑が残されている。

-

宗因の句碑は天満宮の西側の脇門を入ったところに建てられている。

「宵のとし 雨ふりける元旦に 一に梅花

『浪華津に さく夜の雨や 花の春』

誹談林初祖梅翁 西山宗因」とある。

『なかむとて花にもいたし首の骨』 梅翁西山宗因

『なかむとて花にもいたし首の骨』 梅翁西山宗因

西行の歌のパロディーである。

題不知

『ながむとて花にもいたくなれぬれば散る別れこそ悲しかりけれ』

『新古今和歌集』(巻第二)

-

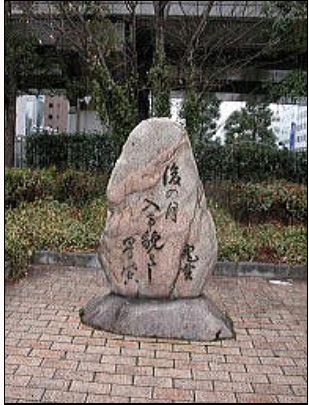

江戸時代の月見の名所「四つ橋」にある句碑

江戸時代初期の、兵庫県伊丹市生まれの俳人上島鬼貫(おにつら)句「後の月 入りて貌(かお)よし 星の空」

同時期、大阪・淡路町生まれの俳人小西来山の句「涼しさに 四つ橋をよつ わたりけり」

-

★連歌の魅力は、多数の人たちが、次々と詠み継いでいく楽しさにある。 別人が詠み継いでいくことによって、思いがけない発想や変化が生まれるので、人々はゲーム感覚で連歌を楽しんでいたようだ。

鎌倉時代から江戸時代にかけて、和歌をもしのぐ勢いで流行し、やがて登場する俳諧の基となった。

★江戸時代に頭角を現した宗因の一門井原西鶴が、住吉大社を舞台に一昼夜で 二万三千五百旬を詠むという記録を作ったことは有名である。

★そして松尾芭蕉らの登場によって、俳詣の芸術性が高まり、「俳諧の句」が独立し、「俳句」へと発展していく。

明治に入り、連歌は俳句の出現によって少しずつ衰退していった。

★しかし現代では、インターネットの普及により、見知らぬ人同士がウエブで 連歌を行うなど、その魅力が再認識されてきている。