西の丸庭園と櫓公開

大手門の守備

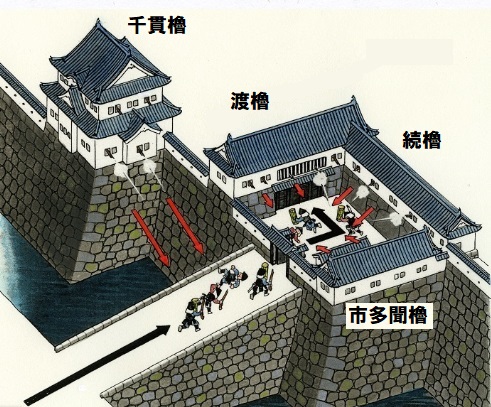

大手土橋を渡って攻める攻撃側は千貫櫓からの火縄銃で攻撃される。

大手土橋と千貫櫓の距離は30m~50m。火縄銃の有効射程距離は50m~100m

門扉は鉄板張り、壁は漆喰を塗り、屋根は瓦葺と火に強い構造になっている。門は控え柱で支える高麗門という形で、壊れにくい

高麗門とは大手門を破って枡形に入った攻撃側は、多聞櫓の渡櫓、続櫓、市多聞櫓の三方から攻撃されることになる。

市多聞櫓は枡形の南側にあったが明治維新の大火で焼失している。

枡形の説明

続櫓(多聞櫓)

千貫櫓

千貫櫓の歴史は、豊臣時代、さらにそれ以前この地にあった本願寺(石山本願寺)の時代にまでさかのぼります。

本願寺と織田信長との間で戦われた石山台戦の時、

この櫓を攻めあぐねていた

昭和34年(1959)4月より同年9月にかけて行われ解体修理の時、土台付近の木材に墨で「御はしら立/元和六年/九月十三日」と書かれていることがわかり、桂立て式の日が

火縄銃の性能(有効射程距離)

歴史群像編集部および日本前装銃射撃連盟の2005年の実験を参考にしています

有効射程距離

根拠として

威力

2枚の場合は貫通はしなかったが内部に鉄板がめくれ上がる。

精度

50mでは命中率80%で誤差は直径30㎝の範囲内

19世紀初頭に作られた高品質の国友筒による一斉射撃であれば80~100メートル離れた敵に充分効果がある

参考データ

ライフハックアナライザー「戦国最新兵器「火縄銃」の性能を大公開!火縄銃の性能はどのくらい?」より

最大射程距離

とはありますが

最大初速

から計算上は約3000mぐらい飛ぶ計算になります。

連射機能

次弾発射までの時間

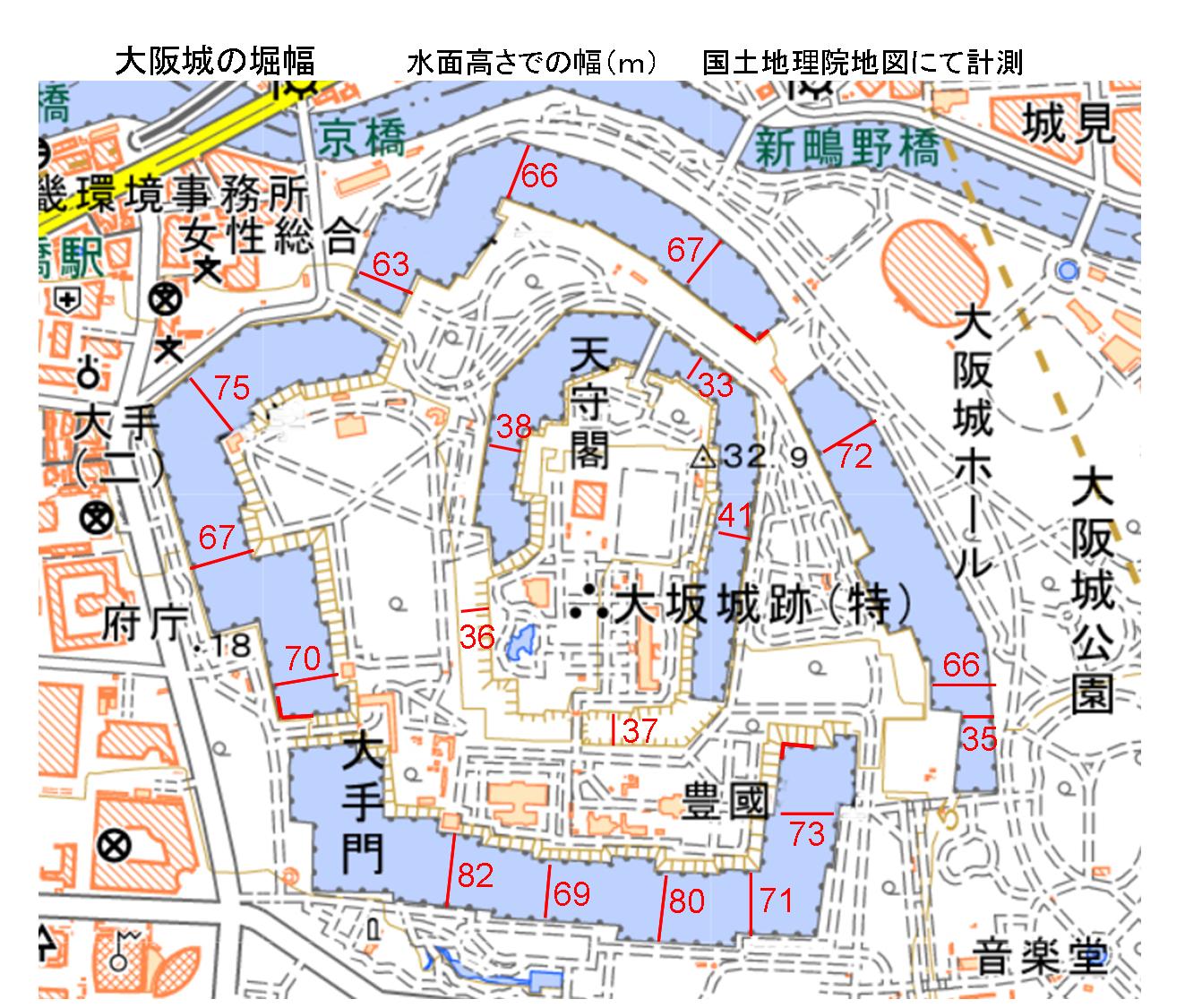

大阪城の堀の幅

「参考データ」国土地理院の地図上で図ると以下のようになる

TOP

櫓公開

用語

TOP

櫓公開

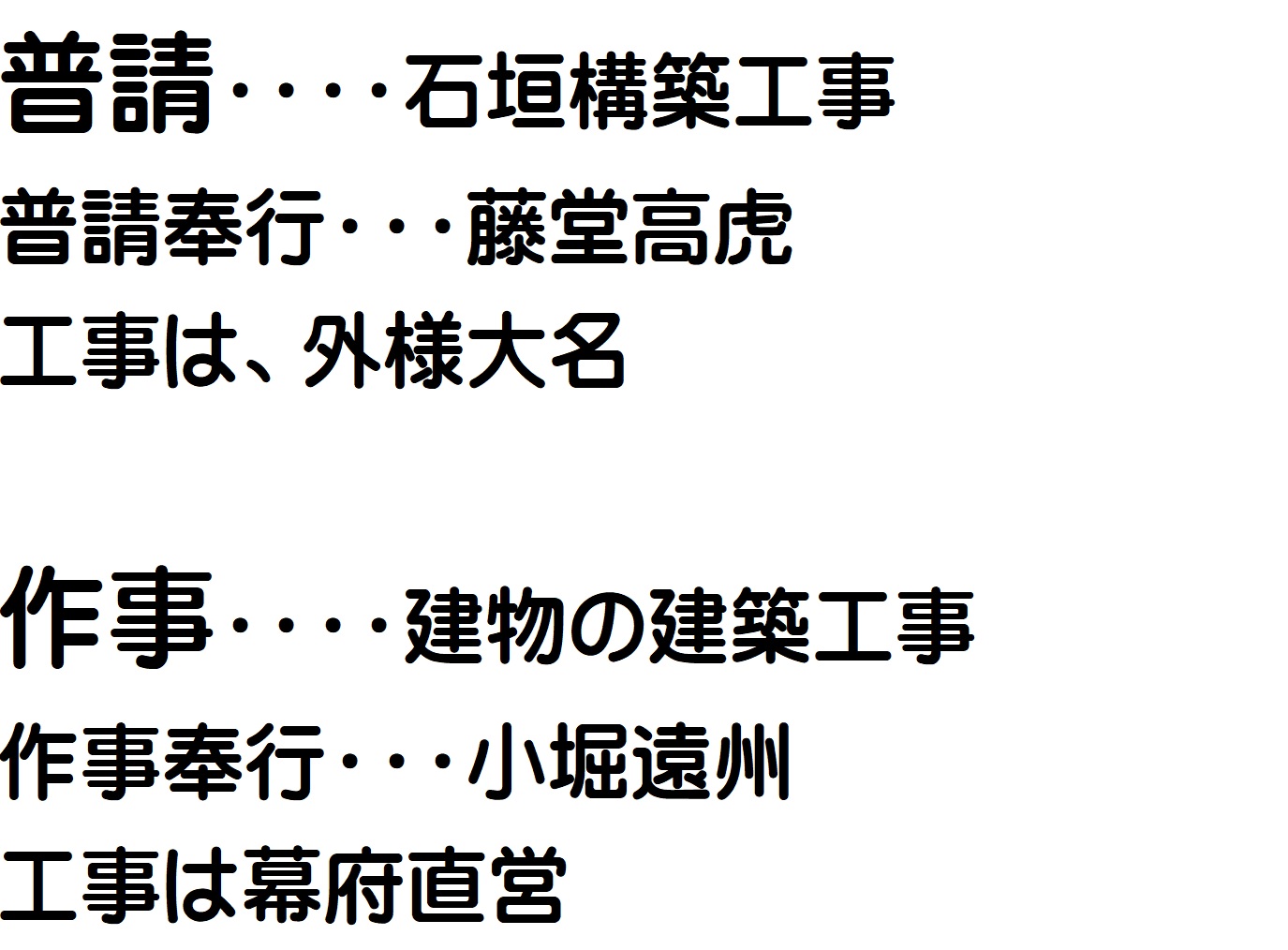

用語普請と作事

西の丸庭園鳥観図

TOP

櫓公開

用語

TOP

櫓公開

用語西の丸庭園

★昭和4O年(1965)「西の丸庭園」の名で開園。桜の名所。

豪壮華麗な天守閣を見られる絶好のポイント。 総面積は64,000 ㎡(約20,000 坪)

★秀吉の時代から、西の丸は本丸につぐ重要な場所で、ここの住人は、

秀吉の

弟秀長、

秀吉の側室京極殿、

秀吉の没後、正室北政所、

徳川家康、

と変わってきた。

家康は新しい天守を建てるなどの専横をふるい、そのことがやがて、関ケ原の戦いの原因ともなる。

★江戸時代は大坂城代が、この地に上屋敷を構えていた。

延べ7O代の城代が政務を執るために勤務した場所である。

2,600坪を越す広大な敷地で、今も城代上屋敷の井戸跡がある。

城代上屋敷は、明治維新(1868)の大火で全焼した。

★公園内の両側が広がった地点までが、大坂城代上屋敷のあった場所で、それより北側には、倉庫群があった。

★現在の大阪城の土地はほとんどが国有地。しかし一部に国有地以外の場所がある。

① 「西の丸庭園」大阪市の所有、

② 「豊国神社の境内」豊国神社の所有。

豊国神社はかつて中之島にあったが、市役所増築に伴い移転を要望され、大阪市が国から土地を買い上げて交換した。

★庭園入り口から左には「千貫櫓」が見られる。

櫓は外部からの敵を攻撃するために建てられているので、堀側にだけ窓があり、城内側は全部が壁になっていて、窓は1つもない。

「千貫櫓」を支えている石垣には◎の刻印が見られる。

蛇の目紋と呼ばれるもので、熊本城主・加藤忠広の家紋である。

乾櫓(いぬいやぐら)

★西の丸庭園の西北角にあるので「乾櫓」という。

乾櫓以外にも櫓は存在したが全て焼失。

★通常の隅櫓は石垣のコーナーに四角く建てるのだが、この乾櫓は石垣の折れをそのままにL字型の建物としている。

また、普通は1階に比べ2階を狭く造るが、1階と2階を全く同じ面積にする 「総2階造り」という建て方になつている。

★元和6年(1620)に建造された 「千貫櫓」と同じく大阪城内最古の建造物で、国の重要文化財。(昭和33年(1958)解体修理、建造裏付け史料が出た)

★建物の設計監督者は、作庭家で有名な小堀遠州。

櫓の大きさは、東西、南北とも外側が八間(15.75m)、高さが六間(11.81m)。

★「三方正面の櫓」、「筋金 (すじがね)櫓」などとも呼ばれた。

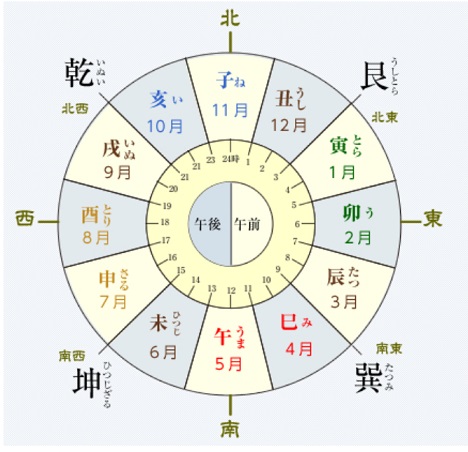

方位

乾は西北をさす 「成亥」と同義語。

艮櫓【うしとら】 (丑寅一北東)、

巽櫓【たつみ】 (辰巳一再東)、

坤櫓【ひつじさる=コン】 (未申一南西)

大阪迎賓館

大阪迎賓館 (おおさかげいひんかん)

★平成7年 (1995)大阪でAPEC(村山首相当時)が開催された時に、利用建造された。

この場所が選ばれた理由は、堀に囲まれた立地条件が警備に適していたからだという。

令和元年(2019)6月、大阪でG20が開催された時、夕食会場として使われた。

★京都二条城の白書院を模して建てられた。

屋根は銅板を用いたコケラ葺き風、

新しいが古く見せる技術をほどこして、建造された。

現在は休憩所として利用されている。

TOP 櫓公開 用語

焔硝蔵 (えんしようぐら)

★全国にも比類のない石造り火薬庫で国の重要文化財。

★これにこりた徳川幕府は、工夫をこらして貞享(じょうきょう)2年(1685)

1棟は青屋口、

1棟は西の丸に、総石造りで計2棟建造された。

東西の両出入口は細くくびれ、三重の金属扉で密閉されていた。

内部の側壁・床・天丼板とも、すべてが花崗岩で出来ており、石と石の間は漆喰ですき間を埋めている。

本瓦茸、寄棟造りの屋根裏は分厚い粘土。

部屋の内外をつなぐ1種の換気装置まであった。

2棟のうち青屋口の1棟は、明治維新(1868)の際爆発、姿を消す。

★防火と盗難防止のほか、防湿効果まで工夫された全く比類の無い石造建造物である。

建物は高さ約6m、長さ約27m、幅約8m で、

内室は高さ約2.5m、

長さ15.8m、幅約2.7m 石壁の厚さ約2.4m もある。

★土日祝公開 (夏休み、春休み期間は平日も公開)

TOP 櫓公開 用語

爆発した焔硝蔵 (えんしようぐら)

★焔硝蔵は、もともと青屋口に1棟あり土蔵造りであった。

万治3年(1660)、青屋口焔硝蔵に落雷があり大爆発を起こした。

その時、青屋門の扉の破片が、大阪府と奈良県の県境にある暗峠 (くらがりとうげ)まで飛んだと伝えられるほど、城内外に甚大な損害をもたらした。

その際、貯蔵中の焔硝およそ二万二千貫(約八十二トン)、鉛丸(なまりだま) 四十三万個あまり、火縄三万六千筋余りが焼失した。

焔硝(えんしよう)とは

★焔硝とは、花火などに用いる黒色火薬のこと。

今日では花火の原料などに用いられる旧式の火薬であるが、

明治維新の2年前の1866年、ノーベルがダイナマイトを発明するまで、世界中の主力であった。

1543年火縄銃とともにポルトガル人が、種子島に漂着したことによって我が国へもたらされた。

近世の日本において、黒色火薬 (焔硝)はとくに貴重なものであった。

硝石(硝酸カリウム)と硫黄と木炭の粉末を、一定の割合で混合したものが黒色火薬である。

わが国では天然硝石を産出せず、その人工的な製造には莫大な経費を要するため、黒色火薬 (焔硝)そのものが特別の価値をもった。

その他

①豊松庵:茶室蔀屋 (松下電産)

②北仕切り門:西の丸と二の丸 (京橋口)の区分け門。通常閉鎖

③尾止め坂:西の丸から二の丸 (京橋口)への通り道。

カエデの標準木

④観測標本:気象台の開花宣言用の標準木が多くある。(桜・椿・イチョウなど)

⑥植樹寄贈:大川橋蔵、長谷川一夫など。