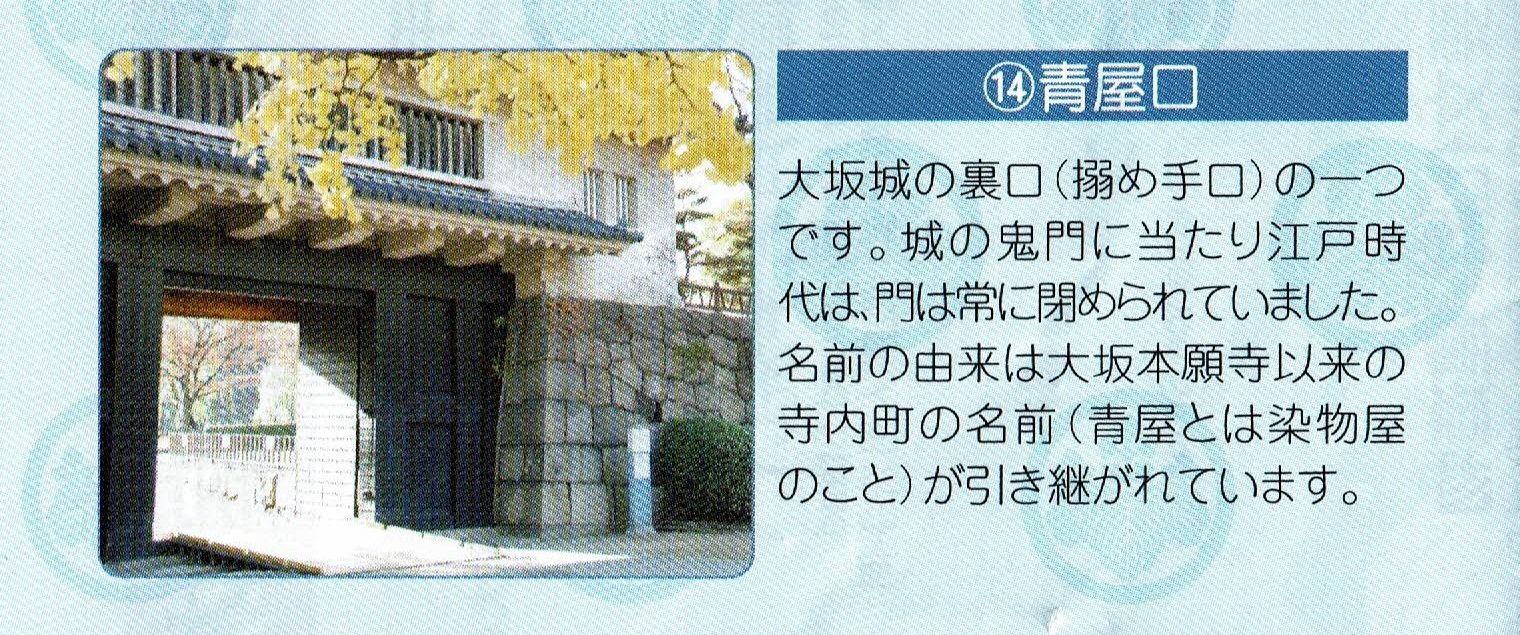

青屋口

コースのポイント

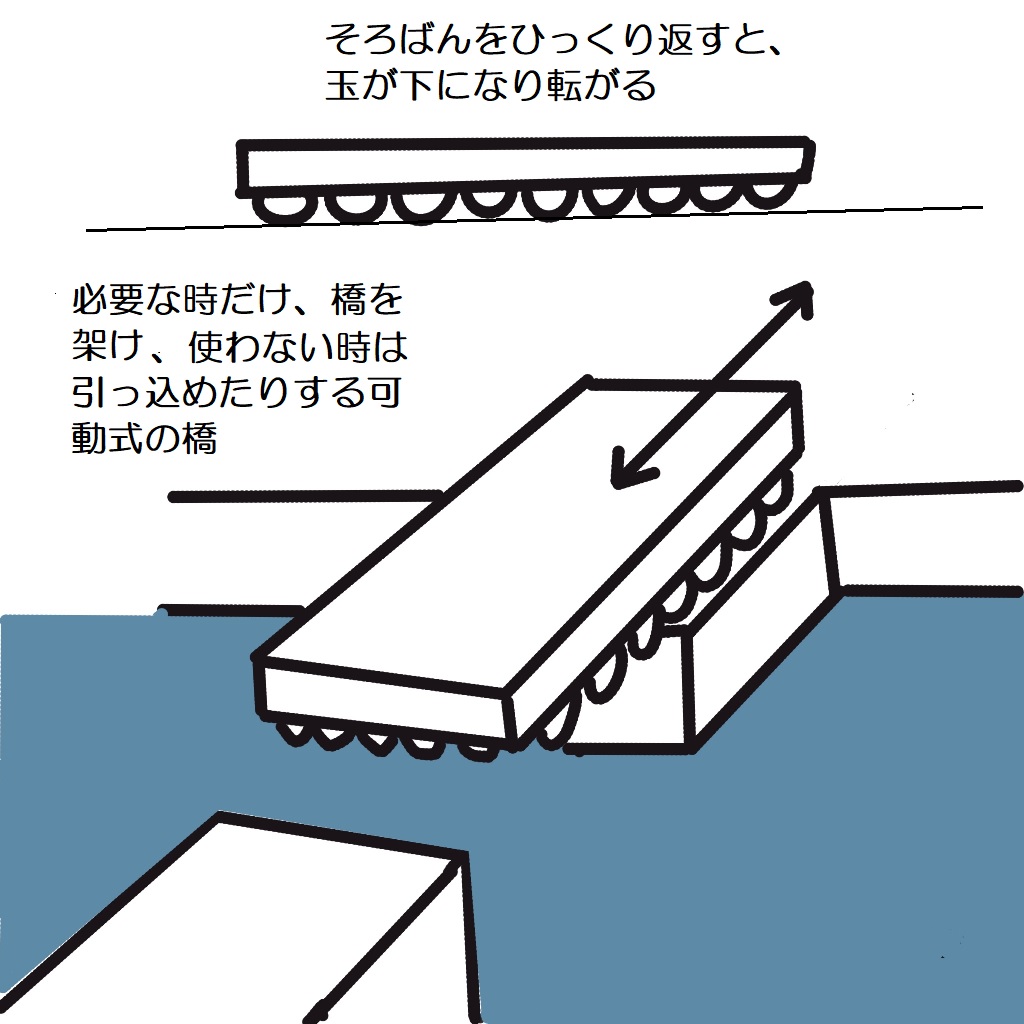

- そろばん橋

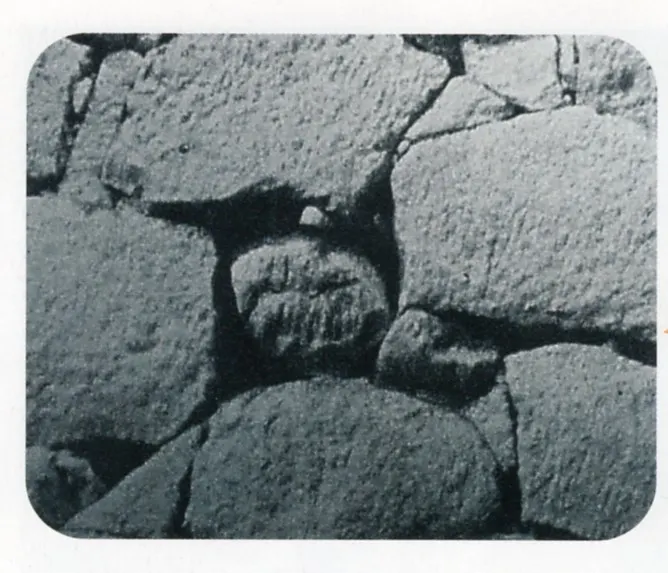

- 人面石

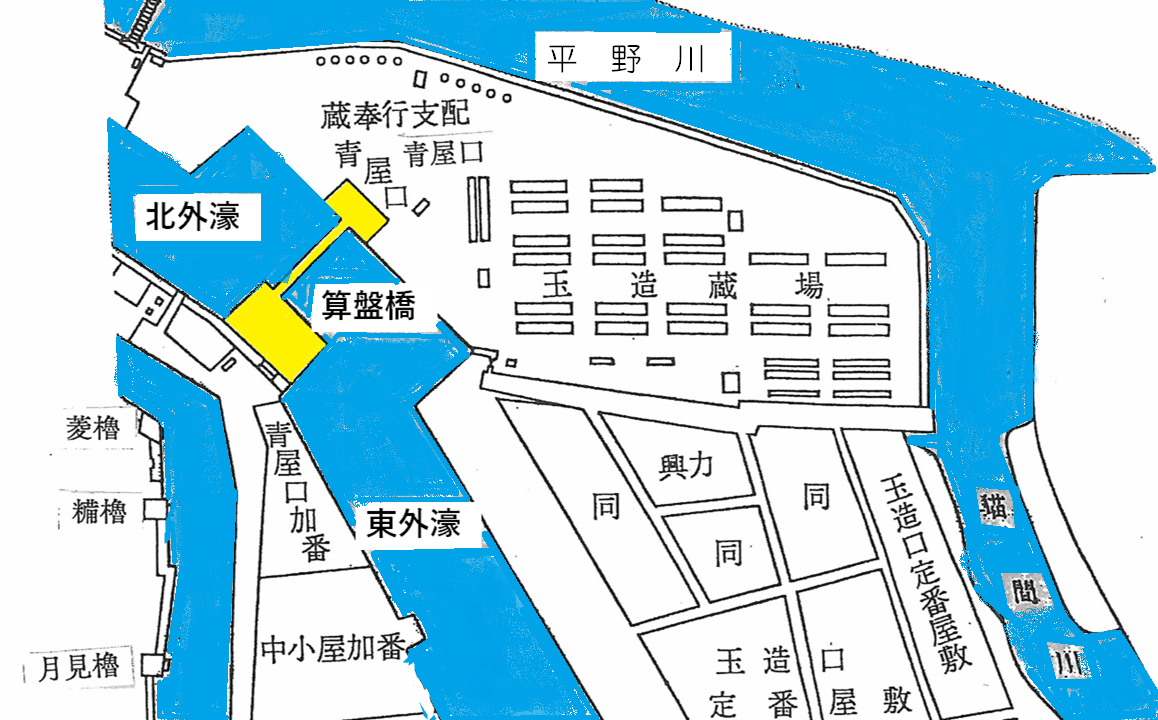

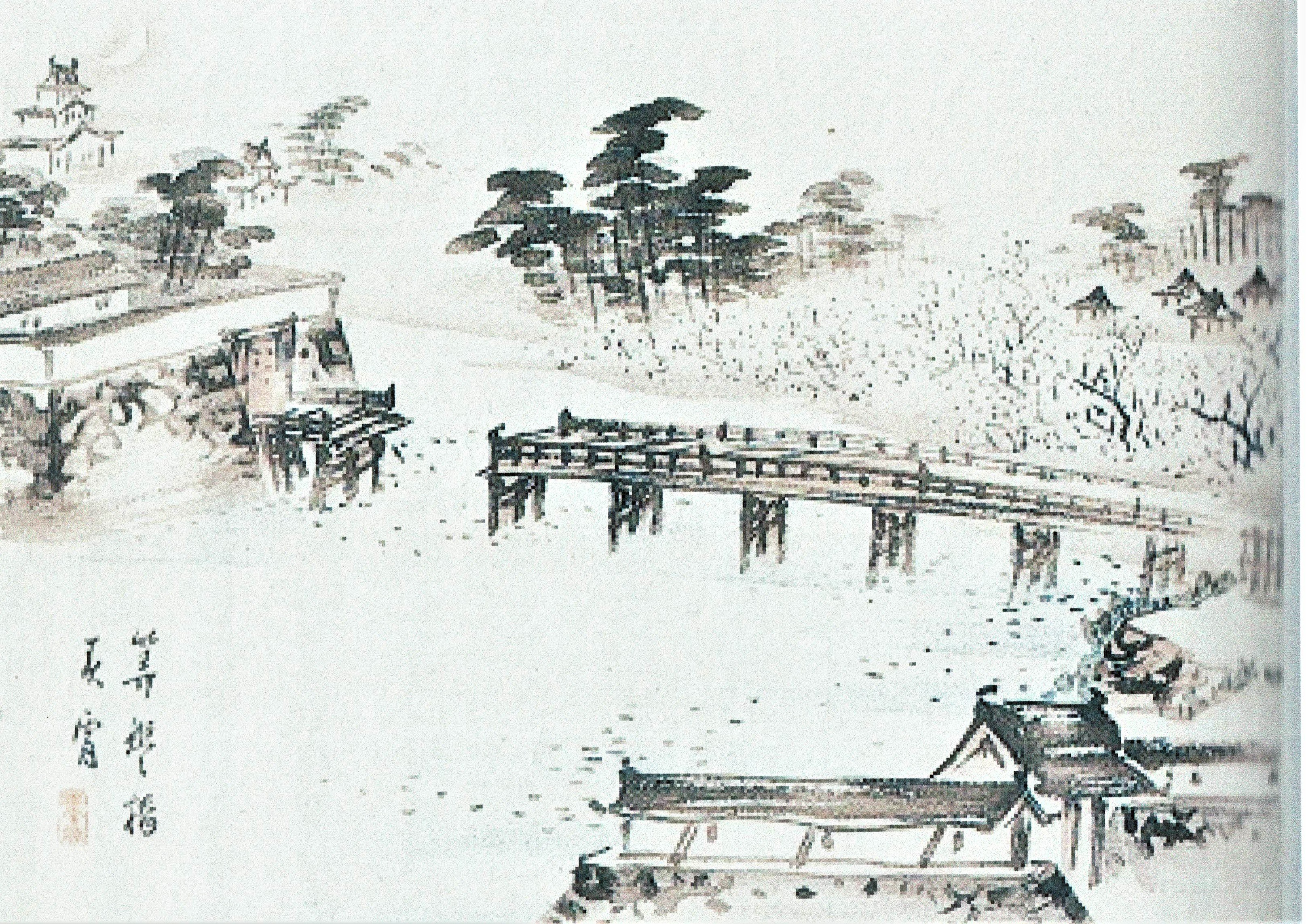

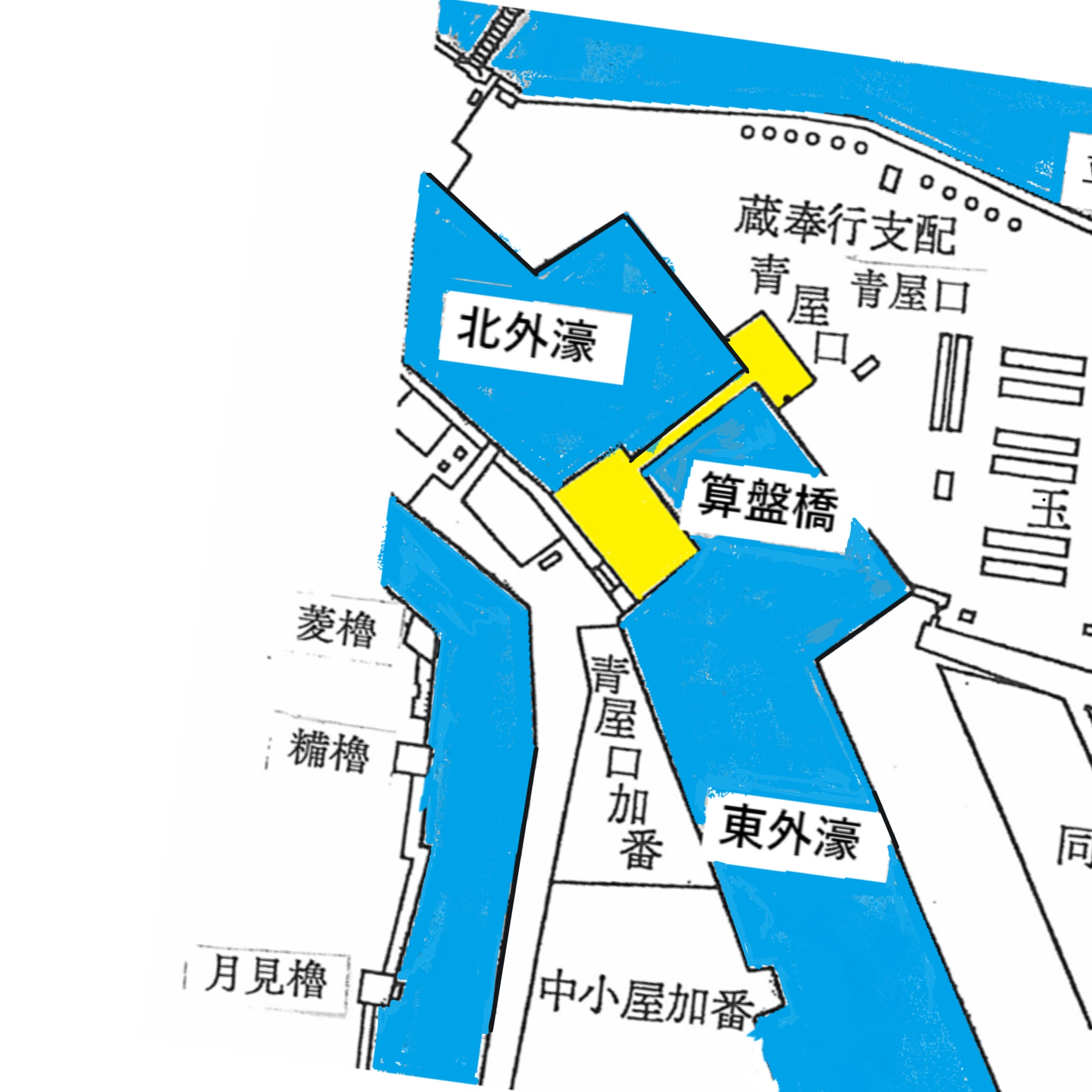

江戸時代には北外濠と東外濠はつながっており、青屋口を出ると「算盤(そろばん)橋」が架けられていました。

この橋は必要に応じて出したり引っ込めたりできる可動式の橋です。

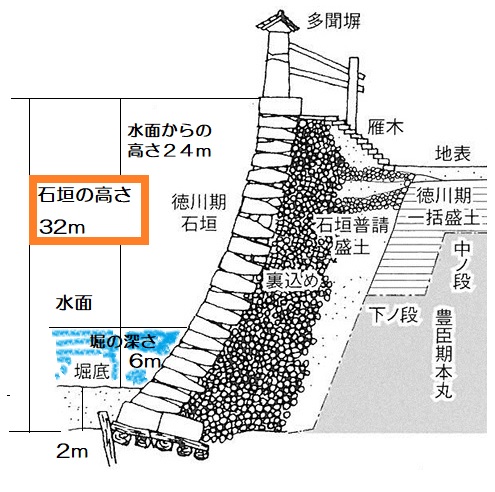

内堀

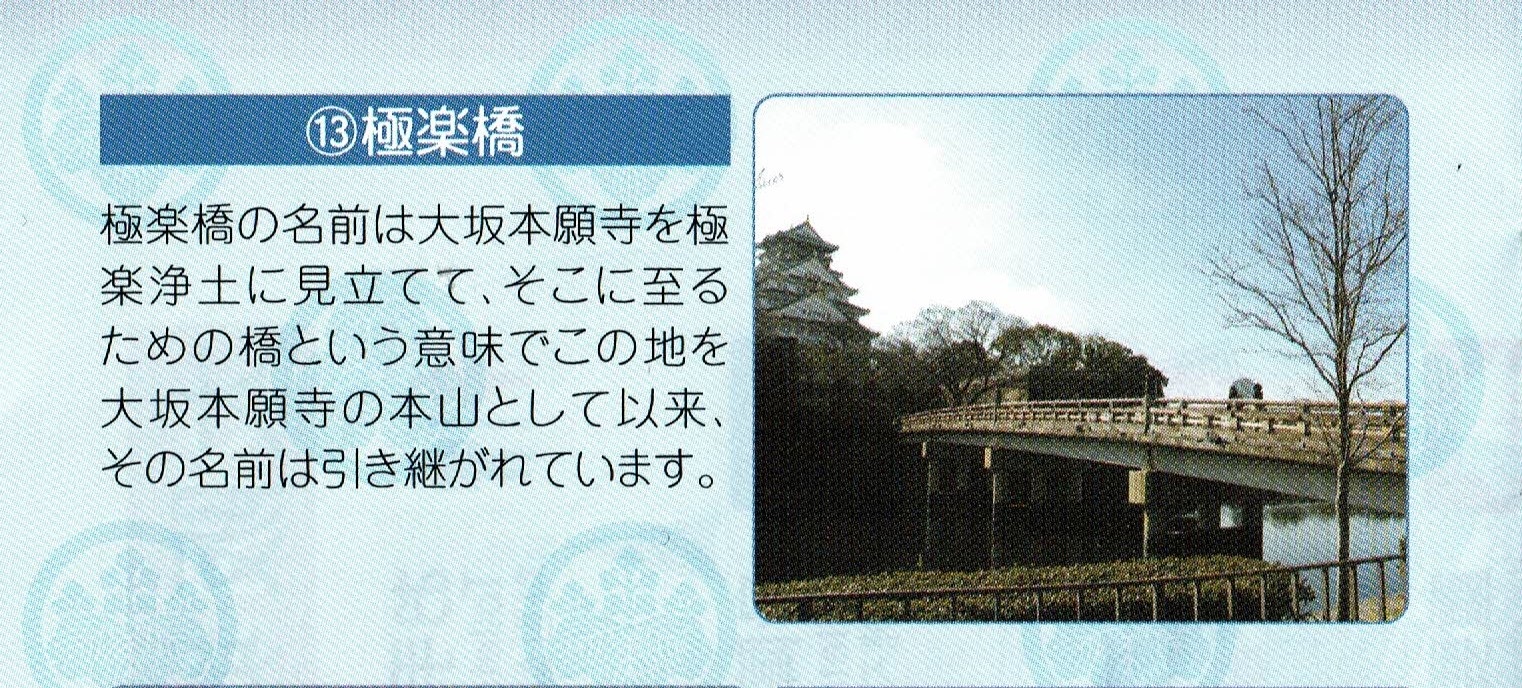

極楽橋と御座船

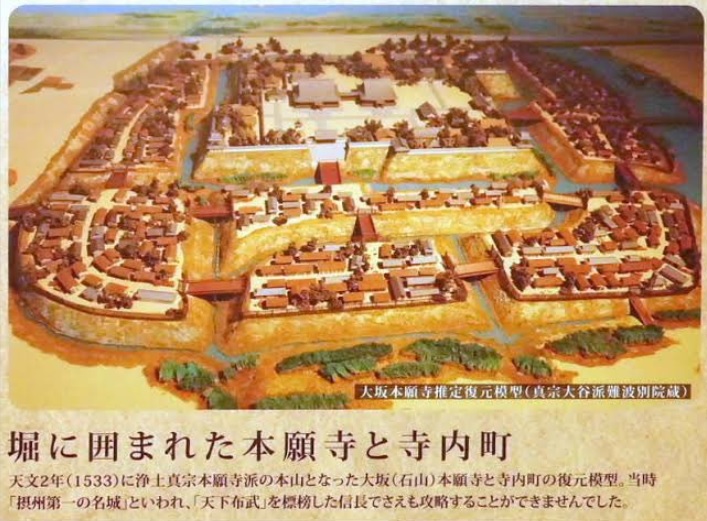

石山本願寺ジオラマ

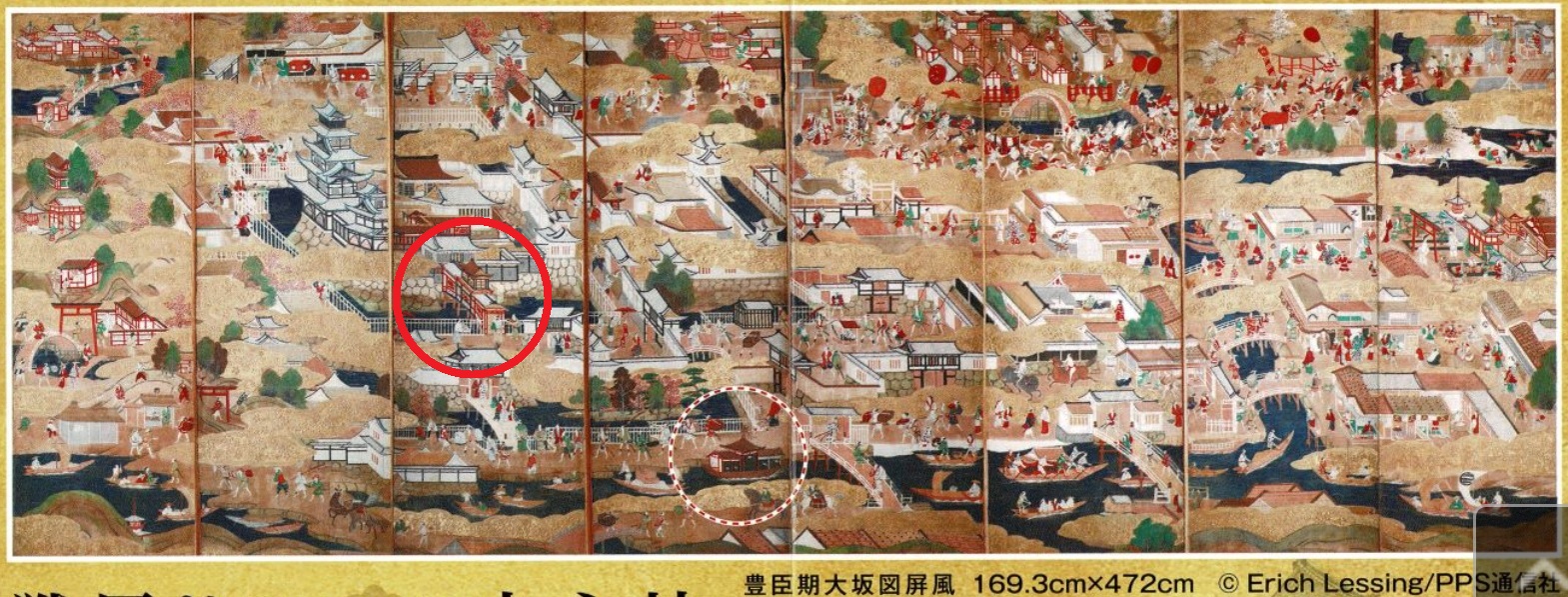

2006年オーストリアのエッゲンベルグ城で発見された屏風

赤丸の部分を拡大する

竹生島の唐門(国宝『唐門』は豊臣秀吉時代の大阪城の遺構として現存する唯一のもの)

大阪城・極楽橋→豊国神社・極楽門→竹生島・唐門

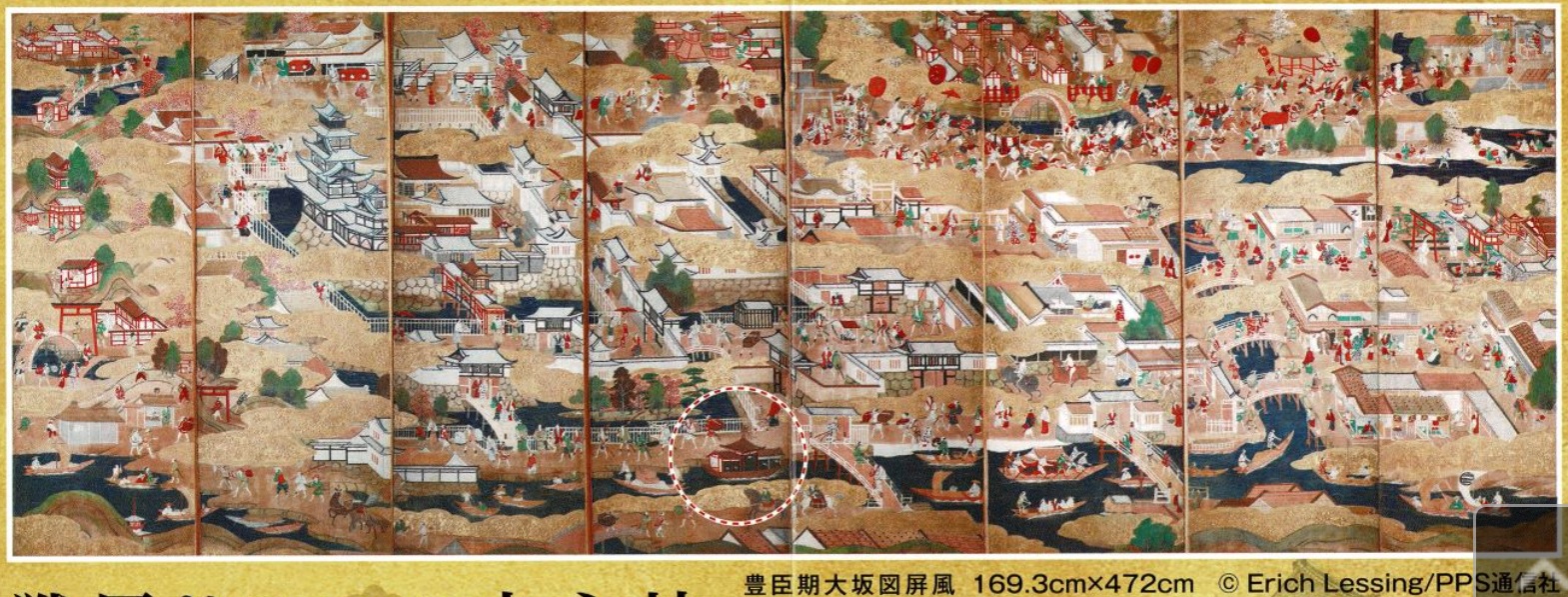

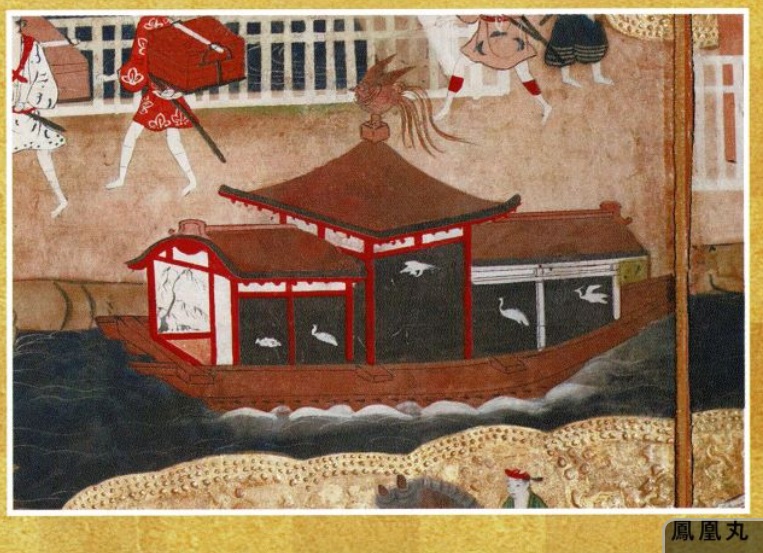

2006年オーストリアのエッゲンベルグ城で発見された屏風

秀吉が乗っていたという御座船「鳳凰丸」

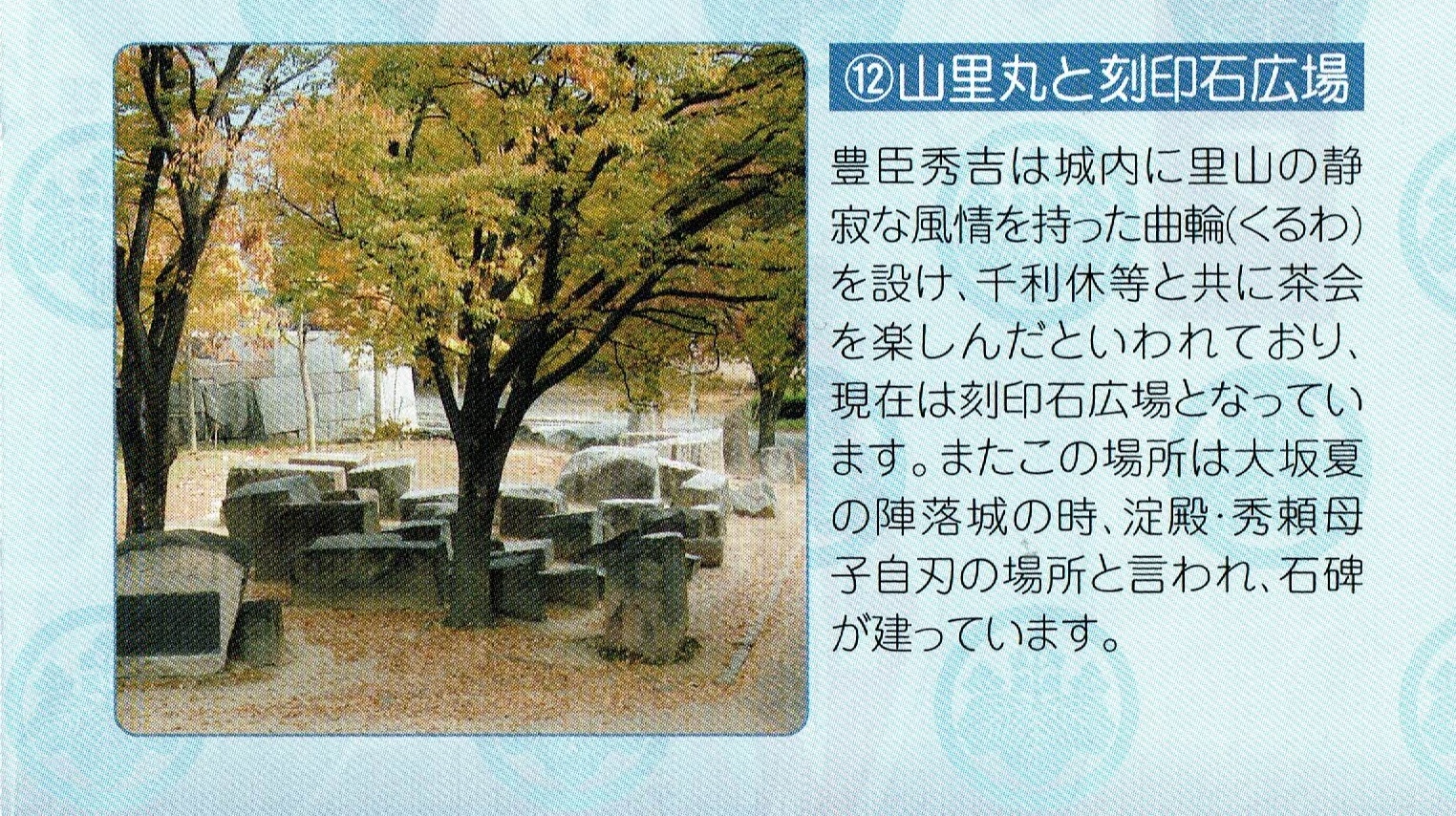

山里丸と隠し曲輪

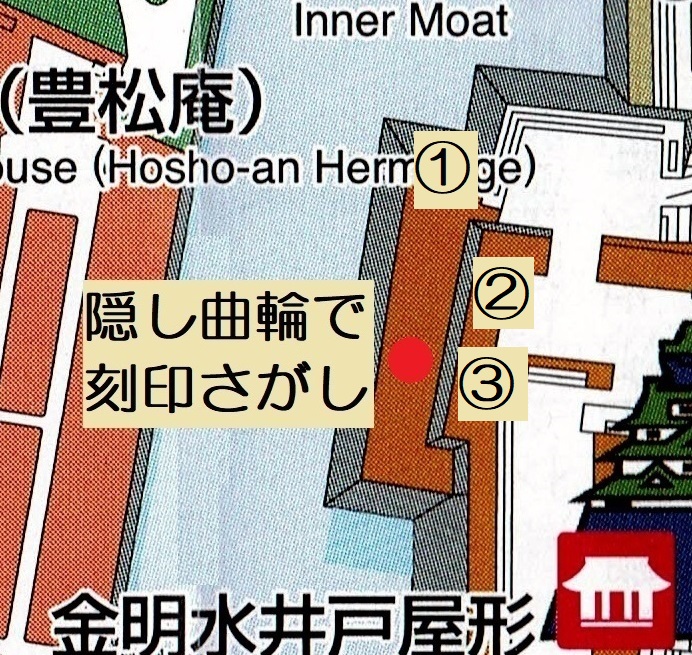

隠し曲輪で見つかる主な刻印 一文字一星

くつわ紋

丸に二八

地紙

ヒント:この辺にあるよ!

たくさんあります。たとえば 一文字一星(大和御所(ごせ)藩・桑山貞晴)

くつわ紋(伊予大洲(いよおおず)藩・加藤泰興(やすおき))

丸に二八(丹波園部藩・小出吉親(よしちか))

くつわ紋と丸に二八紋の並んでいるところもあります 地紙(美濃高須藩・徳永 昌重)

工事が遅れた責任を問われ、改易(領地没収)になった唯一の大名

謎

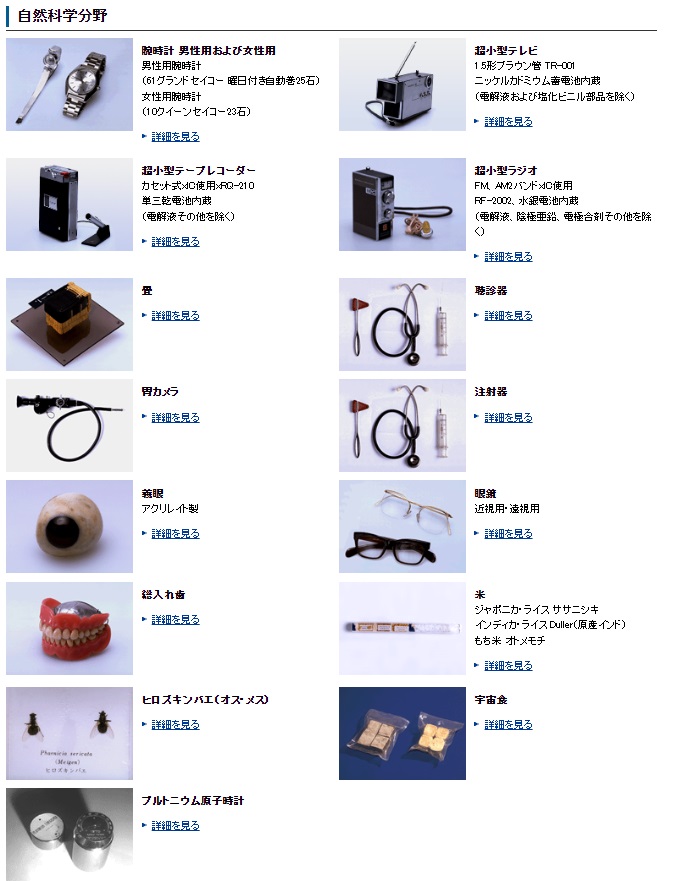

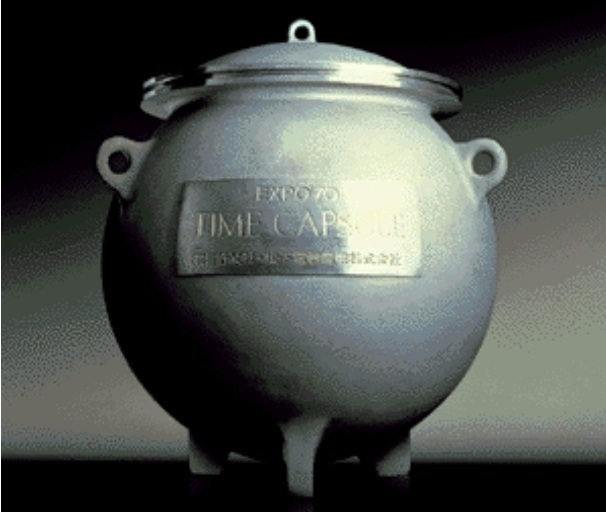

タイムカプセル

第1号機(下部に埋設)

5,000年後すなわち西暦6970年に開封

第2号機(上部に埋設)

西暦2000年に第1回開封・再埋設し、以後100年ごとに西暦6970年まで同じことを繰り返す

埋設地

北緯 34°40′58″526

真北方向角 +0°16′5″8

東経 135°31′42″718

標高 31.159m